咖啡的苦味是一門深奧的科學與藝術的結合。從咖啡豆中的化學成分如咖啡鹼和綠原酸,到烘焙過程中的溫度控制與美拉德反應,再到沖煮時的萃取技巧,每個環節都會影響咖啡的苦味表現。讓我們一起深入探索,了解如何透過專業知識與技巧,沖煮出一杯風味絕佳的咖啡。

咖啡的苦味是由哪些化學成分構成的?

咖啡中的主要苦味物質如何影響風味?

來聊聊咖啡苦味的「主角群」吧!要說咖啡為什麼苦,主要是兩位「功臣」在發揮作用:咖啡鹼和綠原酸。咖啡鹼就是我們常聽到的咖啡因,在咖啡豆中大概有1-2%的含量,雖然在烘焙時會稍微流失一些,但它依然是咖啡苦味的「靈魂人物」。比較有趣的是綠原酸,這個抗氧化高手在生豆中含量可達5-10%,經過烘焙後不只會分解產生新的苦味,還會跟氨基酸來場「化學反應」,讓咖啡風味變得更豐富呢!

| 化合物 | 特性 | 含量變化 | 口感影響 |

|---|---|---|---|

| 咖啡鹼 | 苦味強烈,刺激性 | 烘焙後減少5-10% | 主要苦味來源,持久性強 |

| 綠原酸 | 抗氧化,微苦 | 烘焙後減少40-70% | 轉化為其他苦味物質,口感較溫和 |

烘焙過程會產生哪些化學變化?

講到咖啡的苦味,其實最關鍵的就是烘焙過程中的化學變化。要是把烘焙過程比喻成一場「美拉德反應」的演出,那溫度就是最重要的導演了!

每個溫度階段都會產生不同的苦味角色:

- 一開始150-180度時,綠原酸開始分解,就像是序幕一樣,帶出初始的苦味

- 到了180-210度,就進入高潮了!蛋白質和糖類開始瘋狂反應,產生那種令人著迷的巧克力味

- 超過210度後,咖啡豆開始進入碳化階段,會產生更濃烈的苦味

有趣的是,如果你想要那種溫和的巧克力風味,就得在中焙階段多花點時間。不過要是想要更濃郁的苦味,快速高溫烘焙反而是更好的選擇。掌握這些小訣竅,就能調配出自己理想的咖啡風味囉!

烘焙工藝如何影響咖啡的苦味?

不同烘焙程度會帶來什麼樣的風味變化?

關於咖啡的苦味,其實跟烘焙程度有很大的關係。

| 烘焙程度 | 風味特徵 | 苦味程度 | 小撇步 |

|---|---|---|---|

| 淺焙 | 清新明亮,有點像剛摘下的水果 | 輕柔 | 溫度別超過205度,烘個8-10分鐘就好 |

| 中焙 | 恰到好處的平衡感,堅果香濃郁 | 適中 | 聽到第一次爆豆聲後再等1-2分鐘 |

| 深焙 | 濃郁的焦糖味,苦味明顯 | 強烈 | 等到第二次爆豆聲才收工 |

要說到控制苦味的秘訣,主要有這幾個重點:

- 溫度曲線要穩:就像煮菜要火候到位一樣

- 時間要抓好:8-15分鐘是黃金區間,太久容易焦掉

- 快速冷卻:4分鐘內要降到室溫,不然會繼續反應

- 掌握爆豆時機:第一次到第二次爆豆的時間差很重要

以上這些參數看起來很複雜,但實際操作幾次就會發現,重點是要用心聆聽豆子的「聲音」,觀察顏色的變化。

如何避免烘焙缺陷並確保品質?

講到咖啡烘焙的品質控制,我們先來聊聊最常見的幾個缺陷吧!

- 溫控這件事最關鍵—— 豆溫低於195度會讓咖啡酸味衝過頭,超過225度就會變成難喝的焦苦味。

比方說,一爆後的時間控制如果差個30秒以上,整批咖啡的風味就會失衡。要避免這種情況,我建議:

- 每週記得校準設備(溫度計最容易飄)

- 做好完整的烘焙紀錄(包含溫度曲線)

- 建立標準化流程(這樣換誰烘都一樣)

坦白說,最實用的就是定期做杯測。畢竟再多的數據,也比不上實際喝起來的感覺。我們通常會:

- 每批次都進行感官評估

- 用光譜儀追蹤苦味變化

- 根據季節調整烘焙曲線

結果發現,穩定度真的提高很多呢!

如何透過沖煮技巧控制咖啡苦味?

哪些因素會影響咖啡的萃取效果?

要泡出一杯好喝的咖啡,就得掌握三個關鍵角色的互動關係。讓我跟你分享一下這些小撇步:

1. 水溫真的很重要,建議維持在88-96度之間。溫度太高,苦味就跑出來了;太低呢,香氣又不夠。最簡單的判斷方式是:把熱水靜置30秒左右就差不多了。

2. 至於沖煮時間嘛,手沖的話給它2-4分鐘,義式濃縮就快很多,25-30秒就好。就跟泡茶一樣,泡太久會發苦,太短又沒味道。

3. 研磨度這件事情,我個人建議這樣想:手沖的話要像砂糖那樣細,大概300-500微米;法壓壺就要粗一點,像海鹽那樣800-1000微米。研磨太細會超苦,太粗又萃取不夠。

這些參數調整起來其實蠻有趣的,就像在玩一場味覺的平衡遊戲!

有什麼實用技巧可以調節咖啡苦味?

聊到調整咖啡苦味,其實有幾個超實用的小技巧:

研磨度的部分,如果是在家用濾掛,建議調整成像細砂糖的粗細 — 這樣萃取不會太過度。至於義式濃縮,可以稍微粗一點,避免太苦。

溫度控制也很關鍵!一般來說維持在88-92度最理想,就是燙但不會馬上燙到舌頭的程度。如果特別怕苦,冷萃是個好選擇,用冰箱的冷水就可以。

沖煮時間方面,手沖的話盡量控制在2-3分鐘內完成。用義式機的朋友注意,25-30秒就夠了,超過容易過度萃取。

比例上我建議用1:17左右(咖啡粉:水),比一般標準1:15稍微淡一點,苦味會比較溫和。

有個小撇步是可以加入一小撮鹽(整杯不要超過0.2克),或是加點鮮奶,都能中和苦味。

對了,用軟水(硬度50-150ppm)也很重要,可以裝個濾水器,水質好咖啡真的差很多!

不同品種與產地的咖啡豆,苦味會有什麼差異?

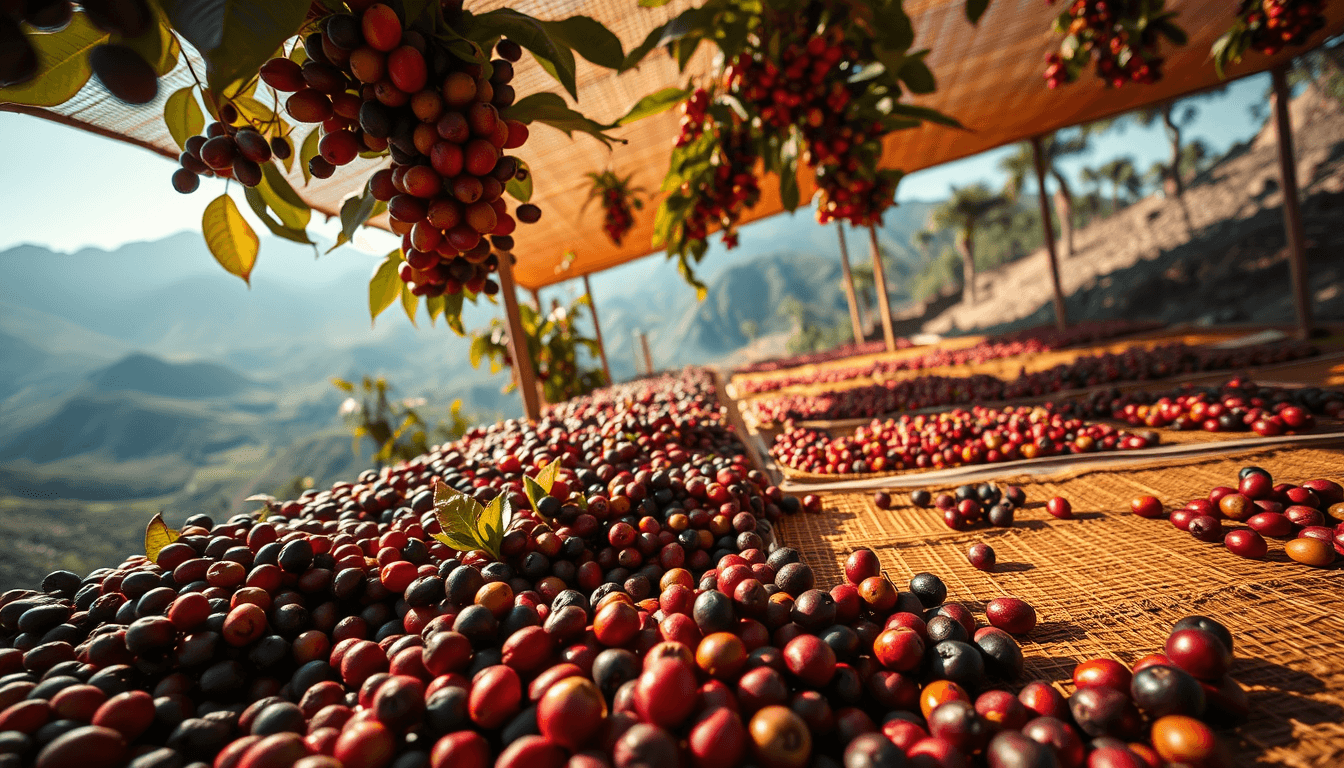

講到咖啡品種,最常見的就是阿拉比卡和羅布斯塔這兩大家族了!值得一提的是,阿拉比卡通常生長在海拔1000-2000公尺的高山地區,因為日夜溫差大,讓咖啡豆長得比較緊實,苦味也比較溫和。

要特別強調的是,咖啡豆的品質其實跟環境息息相關:

- 土壤酸鹼度最好在5.5-6.5之間

- 高海拔地區的溫差有助於風味發展

- 加工方式也很關鍵—濕法處理會讓苦味比較溫和,日曬法則會保留更多苦味

至於羅布斯塔,比較適應低海拔的環境(800公尺以下),在潮濕炎熱的氣候下特別「得心應手」,不過也因此造就了它那標誌性的濃烈苦味。

結語與建議

咖啡的苦味是由多重因素交織而成的複雜風味。從咖啡豆本身的化學成分,到烘焙過程中的溫度掌控,以及最後的沖煮技巧,每個環節都扮演著關鍵角色。透過對這些要素的深入理解與靈活運用,我們不僅能控制咖啡的苦味,更能萃取出最理想的風味平衡,沖煮出一杯令人回味無窮的咖啡。