咖啡品種的世界豐富多彩,從廣受歡迎的阿拉比卡到耐操的羅布斯塔,每種品種都有其獨特的風味特色。本文將帶您深入了解不同咖啡品種的特徵、風味形成的關鍵因素,以及如何透過專業評分系統判定品質。同時,我們也會分享如何為不同品種選擇最佳沖煮方式,幫助您在品味咖啡時能更加得心應手。

咖啡品種的科學分類有哪些?其基因與物理特性如何影響風味潛力?

阿拉比卡與羅布斯塔在基因與化學組成上有何根本差異?

想知道一杯咖啡為何風味獨特?關鍵在於其基因構成與化學組成。以我多年的經驗來看,咖啡世界的兩大巨頭——阿拉比卡 (Coffea arabica) 和羅布斯塔 (Coffea canephora)——它們的風味差異,遠不止是口感上的區別,而是由深層的生物學特性決定的,就像一對性格迥異的姐妹。

想像一下,阿拉比卡是位嬌貴的「高山公主」,她喜歡海拔1000公尺以上的高山豪宅區。這裡日夜溫差大,能讓咖啡櫻桃緩慢成熟,有助於積累更多糖分和有機酸,這些都是形成複雜芳香物質的前驅物。但公主也有弱點,她對咖啡葉鏽病(Coffee Leaf Rust)等疾病抵抗力弱。從基因層面看,阿拉比卡是唯一的「四倍體」(tetraploid)商業咖啡品種,擁有 44 條染色體,這賦予了其更豐富的基因表達,造就了其細緻、多層次的花香、果香與明亮酸質。

相對地,羅布斯塔就像個「耐操的女戰士」,海拔 800 公尺以下她都能活得好好的,對病蟲害的抵抗力也極強,適應性極佳。她只有 22 條染色體,是「二倍體」(diploid),基因結構相對簡單。最顯著的化學差異是其咖啡因含量高達 1.7-4.0%,約為阿拉比卡的兩倍,同時綠原酸 (Chlorogenic Acid) 含量也顯著更高。這兩種化學物質共同賦予了羅布斯塔更強烈的苦味、濃厚的醇厚度與橡膠般的風味。根據國際咖啡組織 (ICO) 2025 年的最新報告,阿拉比卡佔全球咖啡產量的約 60%,而羅布斯塔則佔約 35%。這兩者在商業應用上各有所長,阿拉比卡主導精品手沖市場,羅布斯塔則是即溶咖啡和義式濃縮拼配豆的基石。

| 特徵 | 阿拉比卡 | 羅布斯塔 |

|---|---|---|

| 基因類型 | 四倍體 (44 染色體) | 二倍體 (22 染色體) |

| 最佳生長海拔 | 1000-2000公尺 | 0-800公尺 |

| 抗病性 | 弱 (易受葉鏽病影響) | 強 |

| 咖啡因含量 | 0.8-1.4% | 1.7-4.0% |

| 綠原酸含量 | 較低 | 較高 |

| 風味特徵 | 花香、果香、明亮酸質、甜感 | 苦味、醇厚、木質、橡膠味 |

| 主要用途 | 精品咖啡、手沖 | 即溶咖啡、義式濃縮基底 |

除了主要品種,利伯瑞卡與卡蒂姆等次要或混合品種,其獨特抗性與風味特性為何?

你或許只知道阿拉比卡和羅布斯塔,但咖啡世界遠比這更廣闊。除了這兩大主流,還有許多次要品種與混合變種,它們的存在往往是為了解決特定農業挑戰,同時創造獨特風味。例如,鮮為人知的利伯瑞卡 (Coffea liberica),主要在東南亞種植,其豆子碩大,風味帶著獨特的木質香與煙燻感,在菲律賓等地區備受珍視。利伯瑞卡最大的優勢是其對高溫高濕環境的極高適應力,以及對多種咖啡疾病的天然抗性。這使其成為氣候變遷下潛在的重要品種,正如世界咖啡研究組織 (World Coffee Research, WCR) 2025 年的年度報告所指出的。

而混合變種,則是咖啡育種學家們智慧的結晶,它們旨在結合不同親本的優點,例如提高產量、增強抗病性,同時努力保留阿拉比卡的優質風味。來看看幾個例子:

- 卡圖拉 (Caturra):這是阿拉比卡的一個自然變種,其「矮化基因」讓樹身變矮,易於採摘,是高產的優良品種。它保留了阿拉比卡細膩的酸甜感,風味乾淨明亮,是中美洲許多產區的主力。

- 卡杜艾 (Catuai):由蒙多諾沃(Mundo Novo)與卡圖拉雜交而來,結合了兩者的優點:樹身堅韌、抗風雨、產量高。風味均衡,常帶有淡淡的水果香氣與甜感,非常適合大規模商業種植。

- 卡蒂姆 (Catimor):這個品種是羅布斯塔血統的蒂姆雜交種 (Timor Hybrid) 與卡圖拉的後代。它繼承了羅布斯塔的強大抗病性(尤其是對咖啡葉鏽病),同時試圖保留阿拉比卡的風味特徵。儘管其風味有時會帶有輕微的羅布斯塔特徵,但在應對全球咖啡疾病威脅方面,卡蒂姆扮演著不可或缺的角色。

這些多樣的品種讓咖啡農業在面對環境挑戰時更有韌性,也為咖啡風味帶來無限可能。

—

咖啡風味的複雜性源於哪些生物與化學機制?如何精準評估?

咖啡豆的生長環境(海拔、氣候)與加工方式(日曬、水洗)如何從化學層面塑造風味化合物?

一杯咖啡的風味,是生物學與化學反應的結晶,就像大自然與人類智慧的共同創作。你可能會好奇,為什麼有些咖啡有花香,有些卻帶有堅果味?這一切都始於生長環境。海拔、氣候、土壤組成,甚至降雨量,都直接影響咖啡櫻桃中糖分、有機酸和芳香前驅物的累積。高海拔地區的低溫與充足濕度會減緩咖啡櫻桃的成熟速度,這反而有利於豆內產生更多複雜的醇類、酯類與醛類化合物,這些都是構成精緻風味的基石。這也解釋了為何許多精品咖啡都來自高海拔產區。

加工方式更是風味的「雕塑師」。根據《食品化學期刊》(Journal of Food Chemistry) 2024 年的一篇研究指出,不同的處理法會引導豆子內部進行不同的發酵反應:

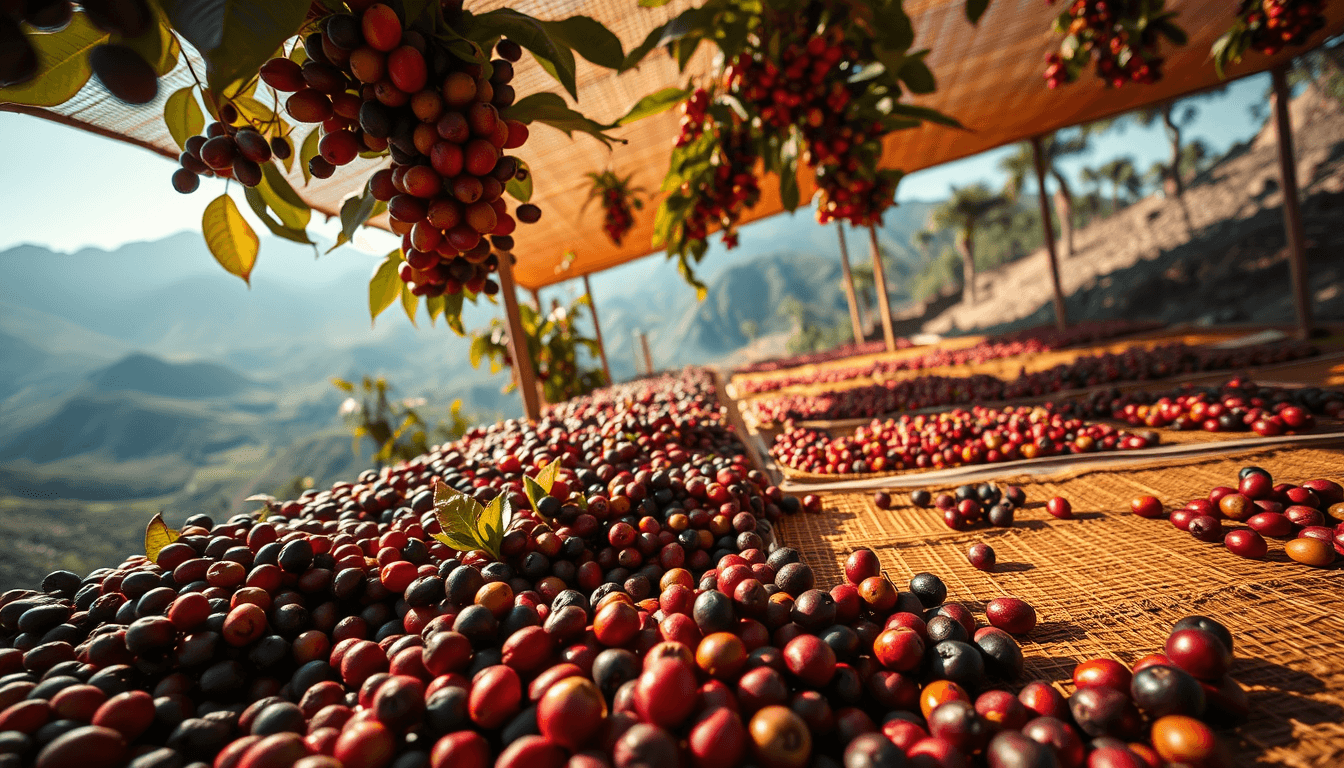

- 日曬處理法 (Natural Process):咖啡櫻桃帶皮帶肉直接乾燥。果肉中的糖分和黏液滲透到咖啡豆中,進行長時間的發酵。這會產生更濃郁的甜感、醇厚度,並發展出類似莓果、熱帶水果的發酵風味,但風險是若控制不當,可能會有過度發酵的雜味。

- 水洗處理法 (Washed Process):咖啡果肉被去除後,剩下帶羊皮的咖啡豆在水中進行發酵。這種方法讓咖啡豆本身的風味更加純粹、乾淨,酸度更明亮,常伴隨花香或柑橘調。這是因為發酵過程中,果膠層的糖分被微生物分解,減少了對豆子風味的影響。

- 蜜處理法 (Honey Process):介於日曬與水洗之間,去除果皮後保留部分果膠層乾燥。依保留果膠的程度,可產生不同層次的甜感與醇厚度,風味介於日曬與水洗之間,是一種平衡的選擇。

咖啡的風味就像是一幅精心編織的畫作,每個環節都在影響最終的味道。精準控制這些化學反應,是咖啡師和烘豆師的藝術,因為它們最終將決定你杯中的風味走向。至於評估咖啡品質,專業品評師會用到一個叫「風味輪」的工具,主要看這幾點:聞起來的香氣(包括乾的跟濕的時候)、喝進去的酸度感受、甜味的程度和類型、入口的質地厚薄、喝完之後的餘韻如何。這套標準讓我們能夠客觀地比較不同咖啡的特色,就像是給咖啡打分數一樣。

SCA專業評分系統如何量化咖啡的香氣、酸度與餘韻?對品質判斷有何科學依據?

想要客觀判斷一杯咖啡的好壞?這就得依靠精品咖啡協會 (Specialty Coffee Association, SCA) 的專業杯測評分系統了。這套系統不是憑空想像,而是建立在嚴謹的感官科學與統一標準上,確保全球的咖啡專業人士能用共通的語言評估咖啡品質。根據SCA 官方指南 2025 更新版,SCA 杯測表涵蓋了以下七個核心面向,總分可達 100 分:

| SCA 評分重點 | 滿分 | 科學化觀察指標 |

|---|---|---|

| 香氣 (Fragrance/Aroma) | 10分 | 評估咖啡粉乾香與沖煮後濕香的類型、強度與複雜度(如花香酯、果酸類等揮發性化合物)。 |

| 風味 (Flavor) | 10分 | 入口時的味覺與嗅覺複合感受,強調其豐富性、特異性與辨識度,是否與預期風味一致。 |

| 餘韻 (Aftertaste) | 10分 | 吞嚥後留在口腔中的愉悅感與風味持續時間,是否有負面殘留或快速消退。 |

| 酸度 (Acidity) | 10分 | 酸質的類型(如檸檬酸、蘋果酸)、明亮度、強度與平衡性,而非單純的酸味。 |

| 體質 (Body) | 10分 | 咖啡在口中的物理質感,包括厚實度、滑順度與黏稠感,如絲絨般、奶油狀或水感。 |

| 平衡度 (Balance) | 10分 | 所有風味元素(香氣、酸度、甜度、體質)之間的和諧性,有無任何風味過於突出或缺失。 |

| 整體印象 (Overall) | 10分 | 綜合以上所有面向,對咖啡品質的主觀總體評價,反映其綜合表現與吸引力。 |

在實際挑選咖啡豆時,你可以運用這套邏輯來進行「小型杯測」,幫助你做出明智的選擇:

-

- **1. 外觀初判:**

- 豆子大小是否均勻?這代表著批次處理的一致性,影響烘焙均勻度。

- 有無破損、蟲蛀、發霉或未去除的銀皮?這些都是瑕疵豆的跡象,會帶來不良風味。

-

- **2. 乾香判斷:**

- 輕搖咖啡豆,聞其乾香,判斷是否有新鮮、乾淨的香氣,避免陳腐或異味。

-

- **3. 沖泡品嚐:**

- 觀察咖啡表面油脂層(Crema)的色澤與持久度,這能反映新鮮度與沖煮狀況。

- 細品風味層次變化,感受入口的酸甜苦平衡,以及餘韻的悠長與否。

- **3. 沖泡品嚐:**

- **2. 乾香判斷:**

- **1. 外觀初判:**

專業評審會特別注意瑕疵豆的比例,因為它直接影響咖啡的市場價值。通常,評分達到 80 分以上的咖啡,才被認定為高品質的精品咖啡 (Specialty Coffee)。根據SCA官方資料,每 350 公克生豆中,瑕疵豆(如黑豆、酸豆)的數量會被扣分。這套嚴謹的科學評估體系,是保證咖啡品質的基石。

—

針對不同咖啡品種,如何科學優化沖煮參數以最大化風味表現?

咖啡豆的密度與烘焙度如何決定最佳研磨度、水溫與萃取時間?

為什麼同樣的咖啡豆,你沖出來的味道總是差一點?關鍵就在於科學優化沖煮參數!這就像在實驗室裡調配化學反應,每一個變數都至關重要。影響萃取效率最核心的兩個物理屬性是咖啡豆的密度 (Density) 和烘焙度 (Roast Level)。這是因為密度高的咖啡豆(通常是高海拔或硬豆),其細胞結構更緊密,需要更細的研磨來增加水與咖啡顆粒的接觸面積,同時需要較高的水溫和略長的萃取時間,才能充分溶解風味物質。

相反,密度低的咖啡豆(通常是低海拔或軟豆),細胞結構較鬆散,若研磨過細或水溫過高,則容易過度萃取,產生苦澀味。而烘焙度則像一把雙面刃:淺焙豆結構更堅硬,需更激進的萃取;深焙豆結構脆弱,易於萃取,因此需溫和對待。這就像咖啡豆的個性養成指南,只有了解其物理特性,才能找到最佳沖煮路徑。根據美國精品咖啡協會 (SCAA) 2025 年的最新研究,理想的咖啡萃取率應控制在 18-22% 之間,總溶解固體 (TDS) 則在 1.15-1.35%。

| 品種特性 | 典型烘焙度 | 建議研磨度 (手沖,1最細) | 建議水溫 | 建議萃取時間 | 目標風味 |

|---|---|---|---|---|---|

| 肯亞SL28 (高密度) | 淺焙 | 7.5-8.0 (中細) | 92-94°C | 25-30秒 | 明亮柑橘酸、黑醋栗、複雜花果香 |

| 衣索比亞耶加雪菲 (中低密度) | 淺中焙 | 8.0-8.5 (中) | 88-90°C | 30-35秒 | 茉莉花香、檸檬、佛手柑、甜感 |

| 哥倫比亞 (中密度) | 中焙至中深焙 | 8.5-9.0 (中粗) | 90-92°C | 35-40秒 | 巧克力、堅果、焦糖、平衡酸甜 |

| 印尼曼特寧 (高密度) | 中深焙至深焙 | 9.0-9.5 (粗) | 90-92°C | 40-45秒 | 醇厚、草本、泥土、低酸度 |

為確保最佳風味,還有幾個關鍵變數你需要掌握:

-

-

-

-

- **水質硬度 (Water Hardness)**:理想的總溶解固體 (TDS) 應介於 70-150 ppm 之間。過軟的水會導致萃取不足,風味平淡;過硬的水則可能導致過度萃取,產生粗糙感。

- **沖煮比例 (Brew Ratio)**:通常建議在 1:15 到 1:17 之間(咖啡粉克數:水克數),但可依個人喜好與豆性微調。

- **持續記錄與實驗**:每次沖煮都記錄參數和風味筆記,透過「A/B 測試」找出最適合你味蕾的黃金比例。

-

-

-

精準的參數控制,才能讓咖啡豆的風味潛力被徹底激發。

淺、中、深烘焙如何精準鎖定各品種的風味潛力?不同產區豆適合哪種烘焙策略?

烘焙,是咖啡風味的「魔法時刻」。它不僅是加熱過程,更是咖啡豆內部進行複雜化學反應的舞台,直接決定了你杯中風味的走向。我會建議你,將烘焙想像成光線強度:

-

-

-

-

- 淺焙 (Light Roast, 195-205°C) 就像清晨的微光,它最大限度地保留了咖啡豆原始的地域之味 (Terroir),強調其明亮的酸質、細膩的花香和果香。此階段的化學反應以梅納反應 (Maillard Reaction) 為主,糖分和胺基酸生成複雜的芳香化合物,但焦糖化程度較低。

- 中焙 (Medium Roast, 210-220°C) 則像溫和的午後陽光,風味平衡,酸質柔和,甜感突出,發展出焦糖、堅果和巧克力的香氣,同時仍保留部分產地特色。此時焦糖化反應更為顯著,苦味開始浮現,但仍與甜感和酸度保持良好平衡。

- 深焙 (Dark Roast, 225-235°C) 就像黃昏的熱烈,風味趨向烘焙本身的味道,如煙燻、可可、焦苦,醇厚度極高,原始產地風味幾乎被完全掩蓋。此階段焦糖化 (Caramelization) 和碳化作用 (Pyrolysis) 大量發生,咖啡因含量因質量損失而相對升高。

-

-

-

不同的產區豆,因其密度、含水量和風味輪廓不同,需要量身定制的烘焙策略:

-

-

-

-

- **非洲豆(如衣索比亞、肯亞)**:通常密度較低,風味細緻,適合淺中焙,以突出其花香、柑橘或漿果的明亮酸質,避免過度烘焙導致風味流失。

- **中南美洲豆(如哥倫比亞、瓜地馬拉)**:密度適中,風味平衡,中焙是其最佳選擇,能發展出豐富的堅果、巧克力、焦糖等調性,兼具甜感與酸度。

- **亞洲豆(如印尼曼特寧、越南羅布斯塔)**:密度較高,風味醇厚,通常適合中深焙,以突顯其草本、泥土、甚至藥草般的獨特風味,並增強醇厚度。

-

-

-

對高密度豆如肯亞AA,我會建議採用緩升溫烘焙曲線,在第一爆前給予 8-10 分鐘的較長升溫時間,讓其內部結構均勻受熱,充分發展出複雜的有機酸與糖分,這是根據國際烘焙大師研討會 (International Roasters Symposium) 2025 年的最新研究。精準的烘焙策略,才能讓每種咖啡豆的潛力被完美釋放。

—

如何掌握咖啡品種的市場趨勢與選購要點?

精品咖啡與永續發展認證(如公平貿易、有機)在市場上的重要性為何?如何透過這些指標選購?

你是否發現,咖啡市場正在發生巨變?消費者不僅追求風味,更在意咖啡背後的故事——永續發展與社會責任。依我看來,這是 2025 年咖啡消費的兩大核心趨勢。消費者對「精品咖啡 (Specialty Coffee)」的需求不斷增長,他們尋求的不僅是稀有品種(如耶加雪菲、藝伎),更是具備獨特風味輪廓和可追溯性的優質咖啡。同時,對公平貿易 (Fair Trade)、有機認證 (Organic Certification) 和雨林聯盟 (Rainforest Alliance) 等標章的重視度也大幅提高。這些認證不僅代表咖啡豆的生產過程符合環境友善標準,更保障了咖啡農的合理收入與勞動權益。根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 2025 年報告,具備永續認證的咖啡在全球市場佔比持續提升,價格也相對穩定。

那麼,在面對琳瑯滿目的咖啡品種時,你該如何做出最佳選擇?這需要一套系統性的評估方法:

-

-

-

-

- **1. 確認風味偏好:** 你是喜歡明亮清新的花果香(如衣索比亞、肯亞),還是濃郁醇厚的巧克力堅果味(如巴西、哥倫比亞)?慢慢探索不同風味,你會發現自己的「咖啡地圖」。

- **2. 考量沖煮方式:** 不同的沖煮方式(手沖、義式濃縮、法壓)對咖啡豆的要求不同。例如,手沖更能展現淺焙豆的細膩層次,而義式濃縮則需要中深焙豆提供足夠的油脂與醇厚度。

- **3. 關注產地與海拔:** 一般來說,高海拔種植的咖啡(如瓜地馬拉薇薇特南戈)因生長緩慢,通常風味更複雜、酸質更優雅。

- **4. 尋找認證標章:** 這是判斷咖啡是否符合永續與倫理標準的便捷途徑。公平貿易確保農民獲得合理報酬;有機認證代表無化學農藥與肥料;雨林聯盟則關注生物多樣性保護。

- **5. 預算考量:** 精品咖啡因其獨特的風味與生產成本,價格會比一般商業咖啡高,根據國際咖啡交易報告 2025 年數據,每磅通常在 15-50 美元之間。

-

-

-

說真的,咖啡品種的選擇沒有標準答案,重點是找到最適合自己的那一款。透過這些指標,你會更理性且更有意識地享受每一杯咖啡。

如何透過風味輪與杯測筆記,建立個人化咖啡品種資料庫並持續優化?

你是否曾喝到一杯好咖啡卻詞窮?或者想重現某種風味卻無從下手?這時,你需要「科學化你的感官」。我會建議你運用咖啡風味輪 (Coffee Taster’s Flavor Wheel) 搭配杯測筆記 (Cupping Notes),這兩者是建立個人化咖啡知識庫的利器。風味輪由美國精品咖啡協會 (SCAA) 開發,它將咖啡風味系統化地分類,從宏觀(如「花香」、「果香」)到微觀(如「茉莉花」、「藍莓」),提供了標準化的語言,讓你精準捕捉並描述風味,避免含糊其辭。

將每次品嚐經驗轉化為有價值的數據,是優化你咖啡旅程的關鍵。這是建立個人化咖啡資料庫的步驟:

-

-

-

-

- **1. 系統性記錄:** 每當你品嚐一款新的咖啡豆,不僅要記錄品種、產地、烘焙日期,更要詳細記錄你的沖煮參數(研磨度、水溫、水粉比、萃取時間)。

- **2. 風味輪應用:** 利用風味輪具體描述你感受到的香氣、酸度、甜度、體質與餘韻。例如,不要只寫「酸」,而是「明亮的檸檬酸」或「柔和的蘋果酸」。

- **3. 缺陷偵測:** 記錄任何不愉悅的風味,如「澀味」、「橡膠味」或「焦苦」,並嘗試分析其可能原因(例如研磨過細、水溫過高)。

- **4. 評分與喜好:** 給予該款咖啡一個客觀的 SCA 評分(如果可能),並記錄個人的主觀喜好分數。

- **5. 反思與調整:** 每次沖煮後,根據筆記反思,下次如何調整參數以優化風味。例如,如果你覺得酸度太突出,下次可以試著降低水溫或增加研磨度。

-

-

-

持續累積這些「風味數據」,你會發現不同品種、烘焙度和沖煮參數之間的微妙關聯。你的味蕾將被校準,對咖啡風味的理解也會從感性認知提升到科學分析。這就像給你的咖啡探索之旅配備了一套 GPS,讓你精準地找到屬於你的完美杯中物。根據SCA 2025 年的訓練資料,專業杯測師需要經過數百小時的味覺校準與筆記練習,才能精準辨識咖啡風味。

—

結論:掌握咖啡品種科學,開啟你的專業咖啡旅程

了解咖啡品種不僅能幫助我們選購到理想的咖啡豆,更能讓我們在沖煮時得心應手。從品種特性、風味形成到沖煮參數的掌握,每個環節都息息相關。透過專業評分系統的指引,配合適當的沖煮方法與烘焙程度,我們能更完整地體驗每種咖啡品種的獨特魅力。記住,選對品種只是開始,真正的精髓在於如何讓它完美呈現在杯中。