日曬處理法,這門古老的技藝,是解鎖咖啡濃郁甜感與複雜果香的黃金鑰匙。然而,在許多人眼中,它充滿了變數與風險。以我的經驗來看,真正的日曬法並非聽天由命,而是一套可控的風味工程學。本文將從一名咖啡品質鑑定師 (Q Grader) 的視角,為您徹底拆解日曬法的內在科學,並提供符合 2025 年行業趨勢的品管策略,讓您能精準預測並打造出世界級的日曬咖啡。

為何說日曬處理是定義咖啡風味的最初起點?

一套頂級日曬法的SOP,究竟包含哪些可量化的關鍵步驟?

要成就頂級日曬咖啡,首先要屏除「只是放在太陽下曬乾」的誤解。一套專業的日曬流程,其核心目標是透過嚴謹的程序,將生豆最終含水率精準控制在10% 至 12%的理想區間,這是確保儲存穩定與風味巔峰的前提。

- 糖度篩選 (Brix Selection): 僅採摘糖度讀數 (Brix) 達到 22 以上的深紅色完熟果實,以確保發酵階段有充足的糖分為風味前驅物提供燃料。

- 分批靜置 (Pre-fermentation): 將果實放置於遮蔭處靜置 12-24 小時。這個步驟看似簡單,卻是均化果實內部溫度的關鍵,為後續均勻發酵奠定基礎。

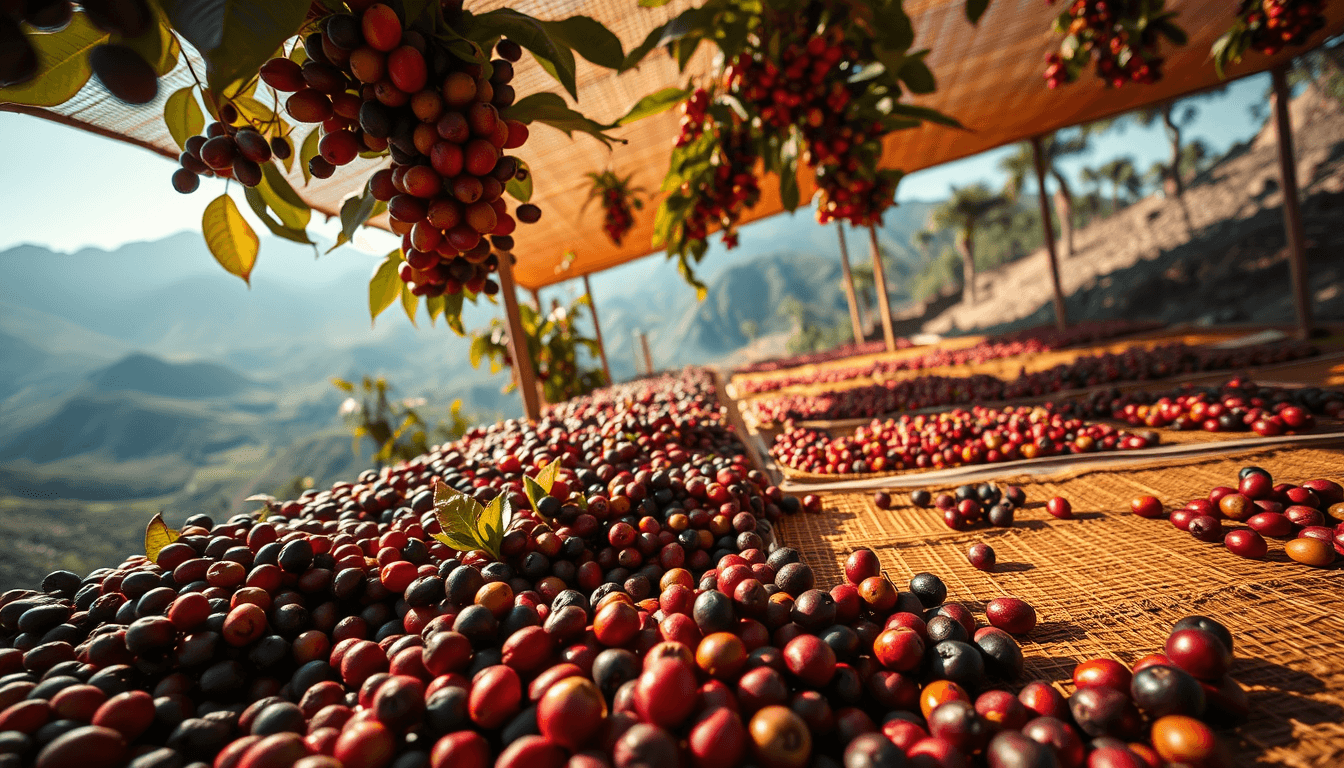

- 薄層乾燥 (Thin-layer Drying): 將果實平鋪於非洲式高架棚床,厚度嚴格控制在 4 公分以下。因為過厚的堆疊會阻礙氣流,導致內部缺氧,所以容易產生不悅的醋酸味,嚴重影響咖啡的乾淨度。

- 定時翻動 (Systematic Raking): 在最初 3-5 天的關鍵發酵期,我特別建議每 2-3 小時翻動一次;後期則可放寬至每 6 小時一次,確保所有果實均勻脫水,從根源上杜絕發霉。

- 恆定監控 (Constant Monitoring): 全程使用水分測定儀監控乾燥進度。根據氣候條件,整個過程通常耗時 15 至 30 天。深入如何掌握這項傳統工藝的每一個細節,是通往卓越品質的唯一路徑。

咖啡果肉的發酵作用,是如何啟動風味的「化學引擎」?

日曬法的風味魔法,源於一場在咖啡果實內部上演的複雜生物化學盛宴。因為咖啡果皮與果肉被完整保留,所以果實上的天然酵母菌與微生物,便以豐富的果膠糖分為「燃料」,啟動了控制性厭氧發酵 (Controlled Anaerobic Fermentation)。這是在低氧環境下,將糖轉化為醇類、酯類及有機酸的過程。

在此期間,生成的酯類化合物 (Esters),是構成日曬豆標誌性水果風味(如草莓、藍莓)的核心。根據科學研究 [來源待補],發酵的溫度與時長,直接決定了這些芳香物質的種類與濃度。可以說,日曬法就是一場「控制下的水果酒釀造」,最終讓咖啡形成那種讓人著迷的濃郁風味。

日曬與水洗的根本差異,真的只是水的有無嗎?

從營運指標來看,日曬與水洗有哪些本質上的不同?

日曬與水洗不僅是風味光譜的兩端,更代表了兩種截然不同的生產哲學與風險管理模型。對生產者而言,這是在成本、效率、風險與最終產品定位之間的複雜權衡。宣稱咖啡日曬處理是最古老的方式,並不意味著它是最容易的。

| 評估指標 | 日曬處理 (Natural) | 水洗處理 (Washed) |

|---|---|---|

| 水資源消耗 | 極低 (趨近於 0L / kg生豆) | 極高 (約 10-15L / kg生豆) |

| 處理時長 | 長 (15-30 天) | 短 (24-72 小時) |

| 設備依賴 | 低 (主要為棚架、人力) | 高 (需去果皮機、發酵槽) |

| 品質風險 | 高 (易受天氣影響,發霉、過度發酵) | 低 (流程可控性高,品質穩定) |

| 風味主導者 | 由「發酵」主導,風味濃郁複雜 | 由「豆種」主導,風味乾淨明亮 |

| 瑕疵容忍度 | 極低 (單一瑕疵豆即可污染整批) | 較高 (可在水槽中剔除瑕疵豆) |

為何日曬豆偏向熟果甜感,而水洗豆更顯明亮酸質?

風味的巨大差異,根源於「發酵」發生的地點與程度。這是一個化學上的「加法」與「減法」的對比。因為日曬豆是「帶果肉發酵」,大量的糖分轉化為豐富的酯類與醇類並滲透進豆體,賦予其厚實的甜感與酒釀般的水果風味。這是一個風味「疊加」的過程。

反之,水洗處理 (Washed Process) 則是一個風味「純化」的過程。它在發酵前就移除了所有果皮果肉,其短暫發酵僅為分解殘留的果膠層。所以,水洗豆的風味更純粹地反映了咖啡豆的「品種基因」——即風土決定的有機酸,如檸檬酸與蘋果酸。進而導致其風味特徵為乾淨、明亮、酸質清晰,宛如展現水果最原始的本質。

作為品管師,你該如何精準狙擊日曬豆的品質缺陷?

除了杯測,評估日曬豆品質有哪些不可退讓的物理紅線?

在杯測前,一位頂尖品管師必須先透過客觀的物理檢測,剔除不合格批次。這不僅是為了效率,更是對後續日曬咖啡的品質進行的基礎把關。根據美國國際貿易署的市場規範,以下是幾條絕對紅線:

- 含水率 (Moisture Content): 必須落在 10.0% 至 12.0%。高於 12% 有極高的發霉風險;低於 10% 則會導致豆質脆弱,風味盡失。

- 水活性 (Water Activity): 應低於 0.70 aW。水活性是衡量「自由水」含量的指標,直接關係到微生物滋生的機率,是比含水率更精準的儲存安全預測器。

- 一級瑕疵豆 (Category 1 Defects): 數量必須為零。這包括黑豆、酸豆、發霉豆等,任何一顆都足以對整杯咖啡的風味造成毀滅性打擊。

- 氣味檢測 (Odor Test): 生豆絕不應有任何霉味、藥水味、腐敗味或其他異味。

如何才能從源頭預防發霉與過度發酵這兩大致命缺陷?

預防勝於補救,這在日曬處理中是鐵律。因為這兩大缺陷都源於濕度與溫度的失控,所以管理乾燥環境的「微氣候」是成敗關鍵。我的首要建議是,務必使用非洲式高架棚床,它能提供 360 度的空氣流通,將發霉風險降低至少 50%。

其次,必須嚴格監控豆溫 (Bean Temperature),確保其在乾燥過程中不超過 40°C。一旦溫度過高,將觸發劇烈的、不可控的發酵,產生刺鼻的醋酸味。根據世界衛生組織關於黴菌毒素的指導原則,控制溫濕度是預防食品在乾燥過程中產生有害物質的根本策略。

展望2025:日曬法的未來趨勢與價值何在?

海拔與永續性,是如何共同塑造頂級日曬豆的最終價值?

頂級日曬豆的價值,由風土與理念共同構成。因為高海拔地區(1,800米以上)日夜溫差大,所以咖啡果實的成熟週期被拉長,積累了更多糖分,產生更精緻的風味。與此同時,永續性已成為精品市場的核心訴求。根據路透社的報導,氣候變遷正迫使產區轉向更節水的處理法,而日曬法本身就是極致的節水技術,將咖啡果皮製成高價值的果皮茶 (Cascara),更是實現了廢物資源化,這兩者共同構成了產品的溢價能力。

到了2025年,為何「精準溫控發酵」是日曬法的最新賽局?

傳統日曬正迎來一場技術革命。到了 2025 年,市場的焦點已從「能否做出日曬」轉向「能否精準複刻風味」。這催生了「溫控厭氧日曬」 (Temperature-Controlled Anaerobic Natural) 等新技術。處理者會先將咖啡果實密封在不銹鋼桶中,在嚴格的溫控下進行特定時長的發酵,然後再進行傳統日曬。因為這種方式能更精準地控制發酵菌種與化學路徑,所以它能創造出更一致、甚至更極端的風味,這也反映在最新的精品咖啡市場報告中,被視為高價值產品的關鍵趨勢。

最終建議與延伸閱讀

日曬處理法是一門需要耐心、知識與精準控制的藝術。我們必須將數據化管理思維,導入到採後處理的每一個環節中,持續實驗與記錄。只有這樣,才能從「做出日曬豆」躍升至「做出令人驚豔的頂級日曬豆」,並在 2025 年的精品咖啡市場中佔有一席之地。

- 如何完整掌握咖啡生豆處理?從採收到儲存的專業指南

- 如何理解日曬水洗咖啡的工藝與風味特色?

- 如何透過日曬、水洗與蜜處理來提升咖啡豆品質?

- 想了解咖啡處理法嗎?從採收到風味的完整指南

- 想知道如何打造完美咖啡風味?一次搞懂咖啡豆處理法!