咖啡的香氣是一門深奧的科學,從烘焙過程中的化學變化,到複雜的香氣成分組成,每一步都蘊含著精妙的原理。本文將帶您深入探索咖啡香氣的形成過程,了解專業品評的方法,以及如何透過正確的萃取與保存技巧,讓每一杯咖啡都能展現最佳風味。

咖啡香氣是如何在化學層面形成的?

烘焙過程中發生了哪些化學變化?

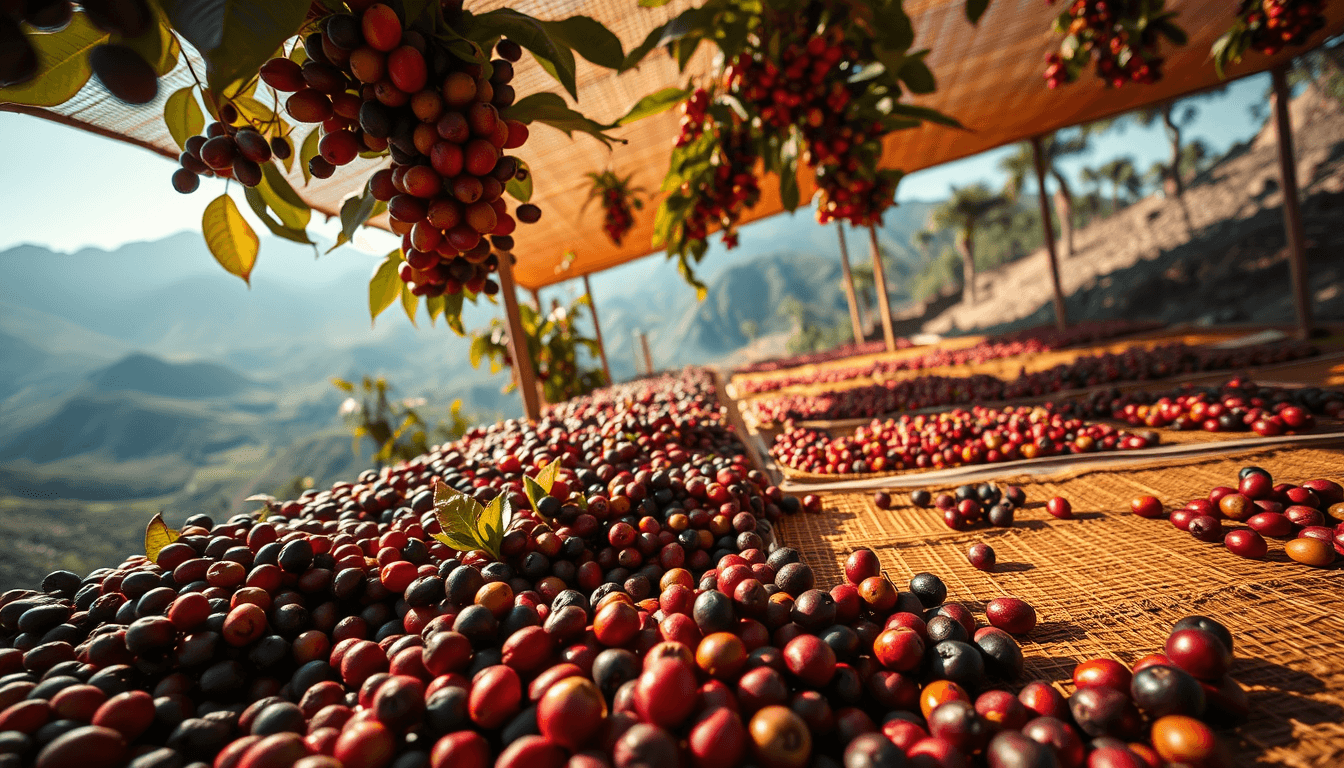

要說咖啡為什麼這麼香,關鍵就在烘焙過程中的化學變化。當溫度慢慢升高,咖啡豆會經歷一連串神奇的轉變。最重要的是美拉德反應,就是當溫度達到120-200度時,豆子裡的氨基酸和糖分開始互相「打招呼」,產生各種迷人的香氣。

要是仔細觀察烘焙過程,會發現咖啡豆經歷幾個關鍵時刻:

- 一開始是脫水階段,豆子先「洗個熱水澡」,水分蒸發後顏色變淺

- 接著到了一爆階段,豆子像爆米花般開始膨脹,同時釋放二氧化碳

- 然後進入焦糖化階段,糖分開始「融化」,散發出甜甜的焦香

- 最後到二爆階段,油脂浮現表面,香氣達到最濃郁

整體來看,要控制好溫度和時間是烘焙師最大的挑戰,通常需要8-15分鐘才能完成。這就好比在指揮一場精密的化學交響樂,每個音符都不能彈錯。

咖啡香氣的化學成分包含哪些?

要說咖啡為什麼這麼香,其實背後是一大堆化學分子在作怪呢!就拿最常見的化合物來說,酯類會讓你聞到水果般的香甜,醛類則帶來花香與堅果的味道。每個產地的咖啡豆都有自己的「香氣配方」,這跟當地的氣候、土壤都有關係。

一個有趣的事實是,同樣的咖啡豆,不同地方種出來的香氣真的差很多。肯亞咖啡常常帶著清新的柑橘香,而巴西咖啡則會讓人想到巧克力和堅果的香味。來看看幾個決定咖啡香氣的關鍵化合物:

| 化合物類別 | 代表性分子 | 主要香氣特徵 |

|---|---|---|

| 酯類 | 乙酸乙酯、乙酸異戊酯 | 水果、花香、蘋果 |

| 醛類 | 苯甲醛、正己醛 | 杏仁、櫻桃、青草 |

| 呋喃類 | 糠醛、2-甲基呋喃 | 焦糖、麵包、烤麥芽 |

| 吡啶類 | 2-乙基吡啶、2,6-二甲基吡啶 | 烘烤、堅果、焦香 |

值得一提的是,這些香氣並不是天生就有的,而是在烘焙過程中,透過美拉德反應和焦糖化反應慢慢形成的。就像在廚房烤麵包時聞到的香味,咖啡的香氣也是這樣「烤」出來的!

如何專業地評估與描述咖啡香氣?

專業咖啡品評有哪些方法?

講到專業品評咖啡,其實有一套蠻科學的方法。首先環境很重要,要在舒適的室溫下(大概就是冷氣開在20-22度那樣),濕度也得適中。

當然這些都準備好了,就可以開始評估啦!第一步當然是看—觀察咖啡的顏色、油脂層,還有整體的透明度。

再來到了最關鍵的聞香環節。要知道咖啡的香氣層次可多了!從一開始聞咖啡粉的乾香,到沖泡時的濕香,最後等咖啡冷卻到差不多60度時的杯測香,每個階段都有不同的風味故事。

說到品嚐的技巧,一定要學會「啜吸法」—就是快速吸入一點咖啡,讓它充分接觸味蕾。這樣不只能品出基本的酸甜苦,連花香果香這些細緻的風味都不會錯過。

最後我們會用SCA風味輪這類標準工具來描述和評分。考慮的面向包括香氣、酸度、醇厚度等等—這些可都是決定一杯咖啡好壞的關鍵指標呢!

人物風格:就像一個熱情但專業的咖啡師,在跟你分享他的專業知識,既不會太過艱澀,也不會流於表面。

如何運用香氣輪盤來描述咖啡風味?

咖啡的香氣輪盤其實就像是品味咖啡時的導航地圖。當你第一次接觸到某個特別的香氣,可以順著輪盤從大方向慢慢找到最精準的描述。就好比從「我聞到水果味」,到「喔!是柑橘系的」,最後精準定位到「原來是檸檬香」。

以下是個簡單的分類範例,讓你對這個系統有個基本認識:

| 主要香氣 | 細分類別 | 具體描述 |

|---|---|---|

| 水果香 | 柑橘系 | 檸檬、柳橙 |

| 莓果系 | 藍莓、草莓 | |

| 花香 | 花卉系 | 茉莉、玫瑰 |

| 堅果香 | 烤過的 | 杏仁、榛果 |

特別提醒一下,國際咖啡協會(SCA)其實有制定標準版的風味輪,不過剛開始練習時,建議從這種簡化版開始,慢慢培養自己的香氣辨識能力。畢竟要成為品評高手,最重要的就是持續練習啦!

如何萃取出最佳的咖啡香氣?

哪些因素會影響咖啡香氣的萃取?

要說到咖啡香氣的萃取,其實就跟泡茶一樣講究火候。一般來說,水溫維持在88-96°C最理想——想像一下,就是把熱水靜置個30秒左右的溫度。至於萃取時間嘛,實在是大有學問!要是沖濃縮的話,25-30秒就搞定;要是改走冷萃路線,那可就得耐心等上12-24小時了。

講到沖煮方法,每一種都有自己的特色:

- 手沖濾掛:豆子磨得不會太細,沖出來的咖啡層次特別清楚

- 義式濃縮:需要超細的粉,才能萃取出濃郁的風味

- 冷萃咖啡:用粗粉慢慢泡,酸味比較溫和,甜味特別明顯

要讓咖啡香氣完全展現,關鍵就在於這些細節的掌握——就好比廚師掌握火候一樣,每個步驟都得拿捏得恰到好處。

如何保存與優化咖啡的香氣?

講到咖啡豆的保存,其實跟我們保存食材的概念差不多。最理想的環境就是室溫15-20度、濕度60%以下的地方。容器的選擇也很有學問,建議使用陶瓷或不鏽鋼的密封罐,這樣才能完整守護住咖啡的香氣。

至於烘焙程度,每個層次都有獨特的魅力:

| 烘焙程度 | 香氣特性 | 主要香氣來源 |

|---|---|---|

| 淺焙 | 果香花香 | 醛類、酯類 |

| 中焙 | 堅果焦糖 | 呋喃、吡啶 |

| 深焙 | 巧克力煙燻 | 酚類、吡咯 |

要說到沖煮技巧,最重要的就是時間掌控。研磨後的咖啡粉最好在15分鐘內使用,水溫維持在90-96度之間最理想。順帶一提,水質也是關鍵—選用TDS在75-150ppm的軟水,能讓香氣更完整地釋放出來。

結語與建議

咖啡香氣的形成是一個複雜而迷人的過程,從烘焙時的化學反應到最終的品飲體驗,每個環節都值得我們細細品味。透過了解專業的品評方法、善用香氣輪盤,再配合適當的萃取技巧與保存方式,我們都能成為更懂得欣賞咖啡的品味者,讓每一杯咖啡都能帶來最完美的感官享受。