咖啡豆中的公豆與母豆,不僅在外觀上有著明顯差異,更在風味表現上各具特色。本文將深入探討它們的生理特徵、形成機制,並分享專業的辨識技巧。同時,我們也會介紹如何透過適當的烘焙與沖煮方法,讓這兩種咖啡豆都能展現最佳風味,幫助您更全面地了解咖啡豆的奧妙。

公豆母豆是如何形成的?基本特徵與機制大解密

公豆母豆的生理特徵是什麼?為什麼會這樣形成?

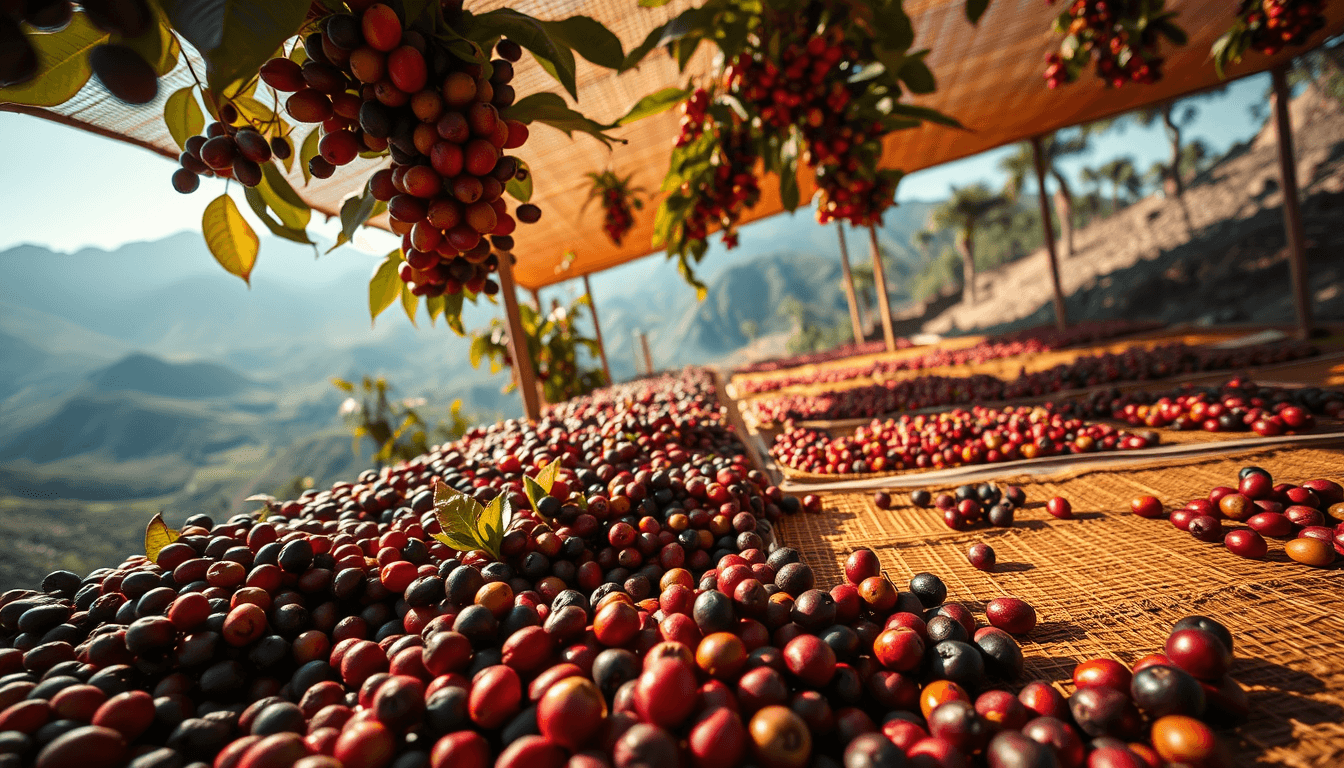

說起公豆和母豆的形成,其實跟咖啡果實的生長環境息息相關呢!要是在顯微鏡下觀察,會發現公豆是單一胚胎發育的結果,形狀比較規則,就像個完美的橢圓,表面還有明顯的中縫。

至於母豆呢,基本上是兩個胚胎長在一起,所以看起來比較扁平,一面平整,另一面則有個小溝。這樣的差異不只是外表而已,實際上還會影響到烘焙的表現 — 因為公豆組織比較緊實,母豆則相對鬆軟,所以在受熱時的反應也不太一樣。

讓人好奇的是,這些豆子的生長過程中,溫度和濕度都扮演著重要角色,直接影響了它們最終的形態。

公豆母豆如何影響咖啡品質?

從烘豆師的角度來看,公豆和母豆就像是性格迥異的兄弟倆。公豆個性穩重,圓潤的外型加上較高的密度,讓它在烘焙時表現得特別可靠,能夠呈現出均衡細緻的風味。至於母豆呢,就像是叛逆的藝術家,不規則的形狀讓烘焙過程比較難掌握,但有時候反而能帶來意想不到的風味驚喜。

根據多年經驗,要做出一杯好咖啡,最理想的組合是:

| 豆型 | 建議比例 | 特色表現 | 主要功能 |

|---|---|---|---|

| 公豆 | 80-90% | 穩定均勻、風味清晰 | 決定基本風味 |

| 母豆 | 10-20% | 變化多端、層次豐富 | 增添風味層次 |

說到這個比例,其實就像在調配一支樂團,公豆負責穩定的主旋律,母豆則適時加入獨特的配樂,這樣才能譜出最動人的咖啡風味。

如何正確分辨公豆與母豆?專業辨識技巧大公開

要用什麼工具和技巧來辨識公豆母豆?

要分辨公豆母豆,其實有幾個實用的小訣竅。先從最基本的目視檢查開始:

- 形狀特徵:把豆子放在手心,公豆就像橄欖那樣橢圓,母豆則比較像扁扁的小石頭

- 中線觀察:公豆的中線就像畫直尺一樣筆直,母豆則是像條小蛇般彎彎的

事實上,專業的篩選設備更有意思:

- 密度分選:利用比重原理,像是在挑選珍珠般,好豆子都會沉下去

- 光學辨識:用特殊相機一秒可以掃描300多顆豆子,效率驚人

一個小建議,建議每次取樣100顆做檢查,公豆和母豆的比例最好維持在8:2到7:3之間,這樣烘焙出來的風味會比較均衡。

說到實務應用,我個人習慣先用手動篩網(16-20目)做初步分類,再搭配水分計確認品質,這樣的流程最穩當。

辨識公豆母豆時常見的誤區有哪些?該如何避免?

講到辨識公豆母豆,其實很多咖啡玩家都會掉進一個坑—只看大小形狀就下定論。事實上,這就跟相親一樣,光看外表可是會看走眼的!根據我的經驗,不同品種的豆子特徵差異蠻大的,必須分開來看。

實際上要提高辨識準確度,我建議這樣做:

- 要全方位觀察—就像驗明正身要看證件照、身分證字號一樣,豆子也要從大小、形狀到表面紋理都看過

- 工具很重要—建議用10-30倍的放大鏡或顯微鏡,細節看得更清楚

- 收集「標準樣本」—找幾顆確定是公豆母豆的,當作比對範本

- 持續進修—參加專業課程,跟其他玩家交流心得

最重要的是要記錄每次的觀察結果,這樣經驗才會越來越準。畢竟這是個需要累積的技能,急不得!

烘焙與沖煮時該如何處理公豆母豆?

如何制定最佳烘焙策略來展現公豆母豆的風味?

談到公豆母豆的烘焙,其實就跟煮菜調味一樣講究火候。一般來說,我會建議這樣處理:

第一步當然是先搞清楚手上的豆子組成—就像認識食材一樣,記下豆子大小、密度這些基本特性。

比方說,因為母豆通常比較小顆密實,我們會把初始溫度設在180-190度之間,整體烘焙時間拉長到12-15分鐘左右。實際操作中,最重要的是要特別注意第一裂到第二裂的時間間隔,通常我會控制在1.5-2分鐘—這個時間點最容易影響風味。

就風味而言,根據經驗,如果想要母豆的柑橘和花香更明顯,就往淺焙的方向走。而要是想平衡公豆的可可香氣,中焙會是不錯的選擇。

最後一個重點是,烘完一定要讓豆子快速冷卻,大概3-5分鐘就要降到室溫,然後至少靜置24小時再包裝。這樣才能確保風味的穩定性。

沖煮公豆母豆時,該如何優化其風味表現?

要說到公豆母豆的沖煮技巧,其實就跟調配香水一樣講究比例和手法。

就拿手沖來說,要能突顯複雜風味,粉水比例建議維持在1:15到1:16之間。想做濃縮的話,18-20克的粉量會讓口感特別醇厚。如果喜歡冷萃,12-24小時的浸泡時間最能平衡酸甜特性。

研磨度的調整也很關鍵。如果公豆比例比較高,我會建議把研磨度調粗一點(大概25-30格),讓萃取時間稍微拉長。至於母豆比例高的時候,稍微細一點的研磨(20-25格)反而能避免過度苦澀。

進一步來說,水溫控制在88-92度是基本功,但也要靈活調整:

- – 公豆超過60%:建議降到88度

- – 母豆超過60%:可以拉高到90-92度

手沖的總時間通常是2-3分鐘,不過要隨時觀察流速,可以依實際狀況上下調整30秒。如果是第一次嘗試,建議從60:40(公:母)開始實驗,每次調整10%,找出最適合自己的完美比例。

公豆母豆在咖啡產業中有什麼新趨勢?

說到現在的咖啡市場,其實越來越重視公豆母豆的品質管理了。重點是,現在的分級標準變得超細膩,從豆子的大小、密度到外觀都有專門的評分機制—這直接影響到咖啡的市場價值。

當然,科技的進步也帶來很多新的檢測方式。最近業界開始運用近紅外光譜分析,能快速檢測豆子的含水量跟成分,甚至用上DNA分析來確認品種真實性,讓品質管理更加精準。

關於未來發展,最值得注意的是消費者教育這塊。現在很多咖啡店都會主動跟客人分享產地故事、烘焙工藝,甚至是豆子的品質特徵,這種認知的提升反過來也推動了整個產業往更高品質的方向前進。

結語與建議

公豆母豆的差異不僅是外觀上的區別,更涉及到整體咖啡品質的呈現。透過正確的辨識方法、專業的烘焙策略和精準的沖煮技巧,我們能夠充分發揮每種豆子的特色。無論是追求均衡風味,還是想要突顯獨特口感,了解並善用公豆母豆的特性,都是提升咖啡品質的關鍵。