咖啡處理法是決定咖啡風味的關鍵環節,從傳統的日曬、水洗到新興的蜜處理,每種方法都有其獨特的工藝流程與風味特徵。本文將深入探討各種處理方法的技術細節、化學變化、品質評估標準,以及其對環境與經濟效益的影響,幫助讀者全面了解咖啡處理的奧妙,並在選購時做出明智的決定。

咖啡處理法有哪些基本類型?工藝流程又是如何?

日曬與水洗處理法是怎麼進行的?

要說咖啡處理,基本上就是日曬跟水洗這兩大派。

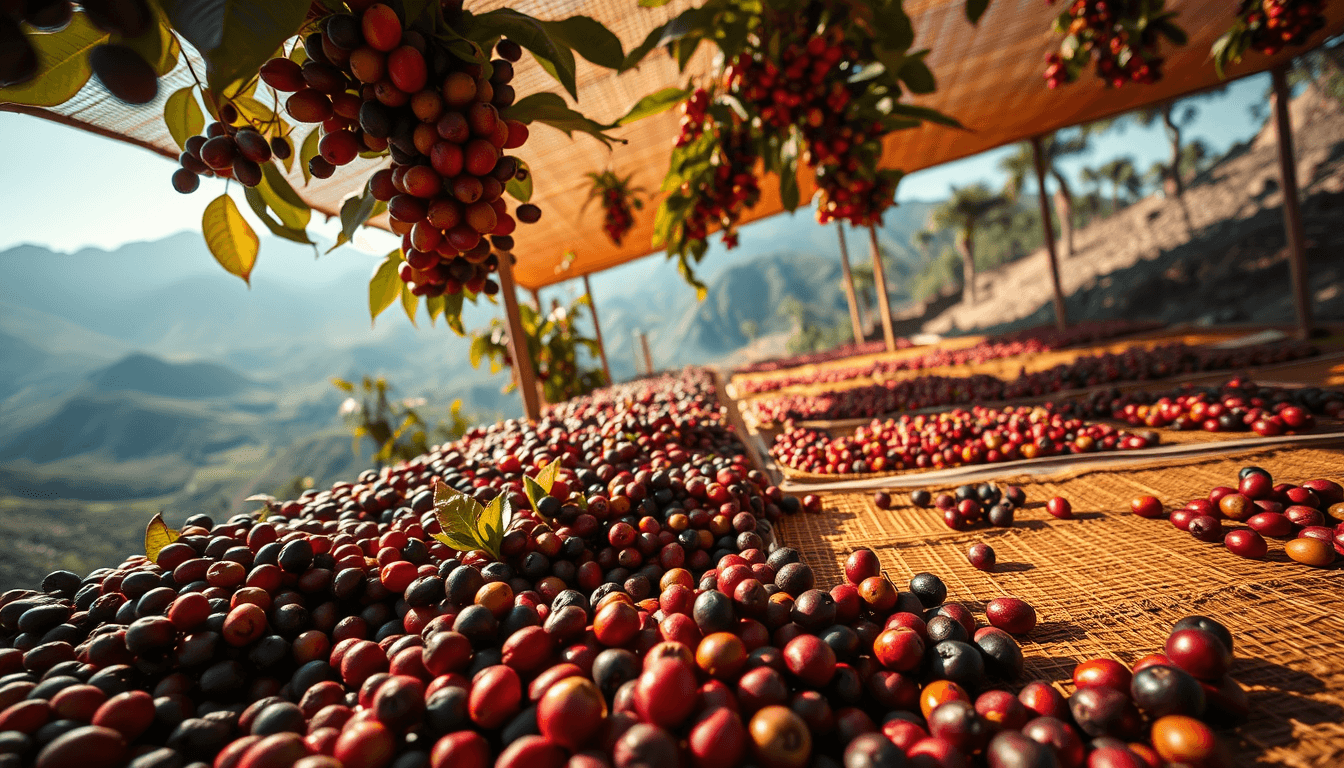

談到日曬處理,首先當然是要挑選熟透的果實,然後就得把它們小心地鋪在曬床上 – 厚度大概就像一個手掌那樣。這裡有個小撇步,每隔2-3小時就要翻動一下,有點像在照顧正在曬太陽的寶貝一樣。整體來說,要讓水分降到10-12%左右才算完成,通常得花上15-30天的時間。

至於水洗處理呢,步驟就比較多層次了。一開始要用專門的機器把外皮剝掉,接著是最關鍵的發酵階段 – 溫度要維持在20-25度之間,時間則是12-36小時不等。簡單來說,這個過程有點像在做紅茶發酵,需要精準的溫度和時間控制。最後當然還要徹底沖洗乾淨,再進行烘乾。

這兩種方法各有特色:日曬處理能帶出比較濃郁自然的風味,水洗處理則會讓咖啡更清爽明亮。不過呢,選擇哪種方式還是得看產地條件和你想要的風味特色來決定。

蜜處理法如何創造不同層次的風味?

我們先來聊聊蜜處理這個有趣的方法。它其實就像在日曬和水洗中找到一個平衡點,主要是透過控制果膠的殘留量來影響咖啡的風味。

一般來說我們會把蜜處理分成三種層次:

| 處理類型 | 果膠保留量 | 風味特徵 | 控制難度 |

|---|---|---|---|

| 白蜜 | 少許 | 乾淨明亮的口感 | 較好掌握 |

| 黃蜜 | 中等 | 甜度適中且平衡 | 普通 |

| 紅蜜 | 較多 | 風味層次豐富 | 較難掌握 |

長期實務經驗告訴我們,選擇哪種蜜處理層次,關鍵還是要看產地條件。比方說,在比較潮濕的地區,建議玩白蜜或黃蜜會比較安全。至於環境穩定的地方,就可以大膽嘗試紅蜜,讓咖啡展現更多風味可能性。

不同的處理方法如何影響咖啡風味?

咖啡處理過程中發生了哪些化學變化?

談到處理方法對咖啡風味的影響,其實就像在進行一場精密的化學實驗。每種處理方式都會觸發不同的化學反應,進而改變咖啡豆內部的成分結構。

比如說蜜處理,果肉殘留的果膠層就像是個天然的發酵培養皿。在這個過程中:

- 果膠裡的糖分會被微生物「消化」,產生各種風味物質

- 酸度會因為乳酸、醋酸的產生而變得更加豐富

- 還會形成帶有水果香和花香的化合物

整體來說,想要控制好這些化學變化,關鍵在於掌握溫度(通常是15-30度,就像台灣的冬天到初夏)、濕度(60-80%左右)和發酵時間(半天到一天半)。理解這些原理,對於精準打造想要的咖啡風味特別重要。

如何評估不同處理方法的風味特徵?

在品質判定這件事上,我們其實可以從風味特徵直接看出處理方法的功力。

| 處理方法 | 典型風味特徵 | 品質評估重點 |

|---|---|---|

| 日曬法 | 果香濃郁、厚實飽滿 | 豆子乾燥要均勻,含水率得控制在12-13% |

| 水洗法 | 明亮清爽、酸質討喜 | 發酵時間12-36小時,用乾淨水源很重要 |

| 蜜處理 | 甜度特別突出、層次豐富 | 果膠殘留程度、環境濕度要低於65% |

談到品質缺陷,經常遇到幾個狀況:

- 豆子發霉味通常是乾燥不徹底,或是存放環境太潮濕

- 發酵過頭會有怪味,特別是水洗法如果超過36小時就容易出問題

- 日曬時如果直接接觸地面,很容易有土味混進來

要確保品質的話:

- 建議每個步驟都要有標準作業流程

- 工人培訓很關鍵,畢竟經驗值會直接影響成品

- 適當的設備投資其實能省下不少麻煩

- 要有完整的品管記錄,這樣才能追蹤問題根源

各種處理方法的成本效益如何?對環境有什麼影響?

如何評估不同處理方法的經濟效益?

| 處理方法 | 人力成本 | 設備投資 | 時間投入 | 市場價值 | 投資回報率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 日曬法 | 低 | 低 | 長 | 中 | 高 |

| 水洗法 | 中 | 高 | 短 | 高 | 中 |

| 蜜處理 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 |

| 厭氧發酵 | 高 | 高 | 短 | 高 | 待評估 |

從實務經驗來看,選擇處理方法時最重要的是評估自己的資源條件。若你是小農戶,日曬法其實是很實在的選擇——雖然曬豆子要花上兩三週,但設備成本低,只要有充足的曬場空間就行。反過來說,規模大的產區通常會偏好水洗法,畢竟處理速度快,雖然前期要投資不少在設備上。近年來很多咖啡農轉向蜜處理,主要是它在成本和產出上取得不錯的平衡。至於厭氧發酵,雖然能做出獨特風味,但投資報酬還在觀察中。

咖啡處理如何實現環境永續?有哪些創新技術?

說到環保這件事,現在咖啡產業真的很用心在改變。比如說水資源這塊,有些處理廠已經導入循環系統,用水量直接砍掉六成!更厲害的是,他們還把咖啡廢水轉成沼氣燃料,每處理一噸咖啡果實就能產生差不多一台小貨車油箱的沼氣量。

順便一提,現在連咖啡果皮都不浪費了。整體來說有兩個主要用途:

- 做成堆肥:可以減少四成廢棄物,做出來的有機肥還能讓土壤品質提升15-20%

- 用太陽能烘乾:比傳統方式省三到四成電,3-5年就能回本

反過來說,這些技術前期投資確實不便宜,但長期下來不只省錢,還能減少25-35%的碳排放,對環境跟農場都是雙贏。

如何選購不同處理法的咖啡?未來趨勢是什麼?

談到咖啡選購,包裝上的處理法標示就是關鍵指南。一般來說,水洗處理的咖啡會帶來清爽明亮的口感,日曬處理則讓果香和甜度更突出,至於蜜處理就是在兩者之間取得絕妙平衡。

最近在咖啡處理技術上有不少創新突破呢!比方說厭氧發酵,就像是讓咖啡豆在特殊環境下「沉澱心情」,創造出獨特風味。不知道你有沒有發現,現在的咖啡風味越來越多元了?這其實跟消費者對品質要求提高有關。

順便一提,選購時除了看處理法,還要注意烘焙日期—建議選擇一個月內的產品。當然啦,最重要的是找到符合自己口味的那一款,畢竟每個人的味蕾喜好都不一樣。

結語與建議

咖啡處理法不僅是一門精密的工藝,更是連結品質、經濟與環境的重要橋樑。從傳統的日曬、水洗到創新的蜜處理,每種方法都有其獨特價值。隨著永續意識提升,產業正朝向更環保的方向發展,結合新技術來優化處理流程。了解這些處理方法的特性,不僅能幫助我們選購到理想的咖啡,更能支持對環境更友善的生產方式。