想要精準描述一杯咖啡的風味,需要運用到完整的感官評估技巧與專業知識。從五感品評的基本功,到SCA風味輪的專業應用,再到解讀不同產區的獨特風味特徵,本文將帶您一步步掌握咖啡風味描述的要領,讓您能更深入地理解並表達每一杯咖啡的獨特個性。

如何運用感官來評估咖啡風味?

該如何運用五感來品評咖啡?專業術語怎麼用?

要品出一杯好咖啡的精髓,就得用上全身的感官來「跟它聊天」!一般來說,我們會從以下幾個角度來認識一杯咖啡:

- 先用眼睛打個招呼:看看咖啡的顏色深淺、表面油光,甚至杯緣的咖啡痕跡

- 接著聞香識人:就好比咖啡在跟你分享它的故事,可能帶著花果香,或是剛烘焙完的焦糖味

- 當然要品嚐:酸甜苦這三個老朋友一定要打聲招呼,看看它們相處得如何

- 還要摸摸質地:咖啡在口中的感覺,有的滑順如絲,有的厚實飽滿

- 就連聲音也是線索:新鮮咖啡沖泡時的聲響,往往透露著它的品質

在專業的咖啡世界裡,我們會用「明亮」、「圓潤」、「醇厚」這類詞彙來描述,就好比給咖啡寫了一份精準的個性檔案。這樣不只能幫助我們更好地理解每一杯咖啡,也讓咖啡師之間的溝通更有共同語言。

要如何量化咖啡的風味特徵?

要說到咖啡風味的量化評估,我們業界通常會用1-10分的評分系統來做分析。這邊跟你分享一個實用的評分表:

| 風味特徵 | 評分區間 | 喝起來的感覺 |

|---|---|---|

| 酸度 | 1-3分 | 微微的檸檬味 |

| 4-7分 | 新鮮柑橘般清爽 | |

| 8-10分 | 超明顯的水果酸 | |

| 苦度 | 1-3分 | 若有似無 |

| 4-7分 | 剛剛好的黑巧克力味 | |

| 8-10分 | 整個被苦味包圍 | |

| 甜度 | 1-3分 | 一絲絲甜味 |

| 4-7分 | 蜂蜜般的甜潤 | |

| 8-10分 | 焦糖般的濃郁 | |

| 口感 | 1-3分 | 像白開水般清爽 |

| 4-7分 | 順順滑滑的 | |

| 8-10分 | 奶油般厚實 |

要知道評分步驟也很重要:

1. 找個安靜、空氣清新的地方

2. 品嚐時專心感受特定風味

3. 依照感受強度對照表格打分

4. 記錄下分數和感受描述

5. 繼續評估其他風味

6. 最後整理出完整的風味輪廓

要特別提醒的是,剛開始可能會覺得評分有點困難,建議多練習幾次,漸漸就會抓到訣竅了。

SCA咖啡風味輪要怎麼應用?

風味輪的結構是什麼?該如何正確使用?

說到風味輪這個工具,其實就像是一張咖啡味道的藏寶圖!從中心往外看,第一圈是最基本的風味類型,再往外延伸就越來越細節。要運用的時候呢,我們通常會這樣做:

- 先確定大方向 — 比方說這杯咖啡給你的第一印象是偏水果味還是堅果味

- 再往下鑽研 — 如果是水果味,那是柑橘系還是莓果類的香氣呢?

- 最後找到最精準的詞 — 假設是柑橘系,那到底比較像檸檬還是柳橙呢?

這套方法不只能幫助我們更準確地描述咖啡風味,長期下來還能訓練出更敏銳的味覺。講究的咖啡師都是這樣一步步練出來的呢!

主要的風味描述詞彙該怎麼解讀?

要說到風味描述,我們可以從幾個主要類別來看:

| 風味類別 | 關鍵描述詞 | 實用小訣竅 |

|---|---|---|

| 水果風味 | 柑橘、漿果、核果 | • 想想是新鮮水果還是果乾的味道 • 記得觀察酸甜比例 • 留意水果成熟度的特色 |

| 堅果香氣 | 杏仁、榛果、花生 | • 感受烤過的程度 • 觀察油潤感 • 注意烘焙後的香氣變化 |

| 花香調性 | 茉莉、玫瑰、橙花 | • 分辨是清新還是濃郁 • 看看跟其他味道搭不搭 • 觀察香氣持續多久 |

| 香料特色 | 肉桂、丁香、胡椒 | • 體會辛香強度 • 跟烘焙度的關係 • 記下後味表現 |

講到複雜風味的表達方式,我建議可以這樣做:

- – 先說主要風味,再提次要的,就好比「主要是柑橘香,微微帶著茉莉花香」

- – 描述風味的變化過程,例如「一開始很明亮的酸甜感,慢慢轉為堅果味」

- – 結合質地描述,比方說「滑順的口感中藏著巧克力味」

- – 從聞到喝到回韻,完整記錄整個過程

- – 別忘了咖啡溫度會影響風味表現喔

不同產地的咖啡風味有什麼特色?

各大產區的風味特徵是什麼?

就風味來說,每個產區都有自己的獨特個性:

| 產區 | 主要風味特徵 | 風土條件影響 | 烘焙建議 |

|---|---|---|---|

| 哥倫比亞 | 柑橘、堅果、巧克力、焦糖 | 高海拔(1200-2000m)、火山土壤 | 中度烘焙(城市烘焙) |

| 衣索比亞 | 花香、莓果、茶感、柑橘 | 高原氣候(1500-2200m)、多樣品種 | 淺焙至中焙(北歐-城市烘焙) |

| 肯亞 | 黑醋栗、葡萄柚、酒香、蜂蜜 | 紅土、日夜溫差大(>10°C) | 中淺焙(全城市烘焙) |

| 巴西 | 榛果、焦糖、可可、香草 | 低海拔(800-1200m)、大規模種植 | 中深焙(維也納-法式烘焙) |

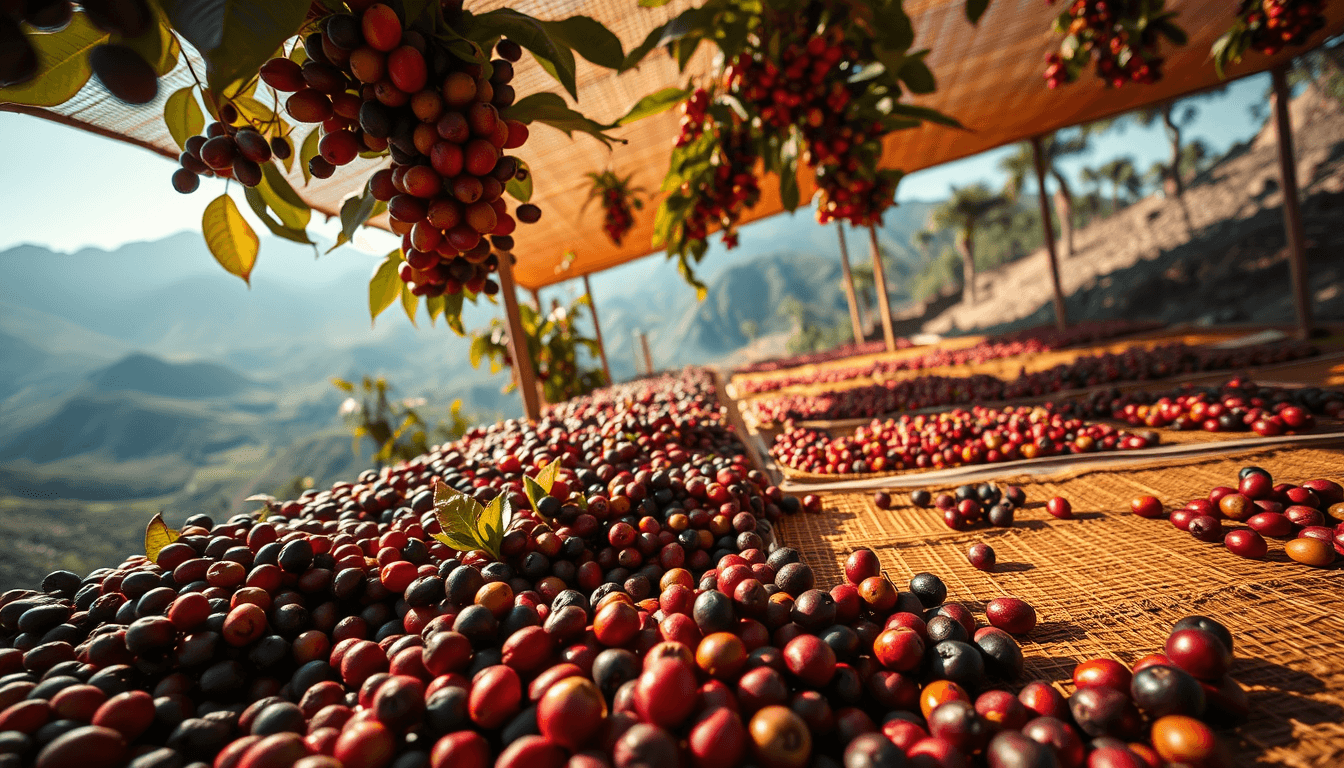

要理解為什麼同樣是咖啡,風味卻差這麼多,關鍵就在於產地環境。以高海拔的衣索比亞來說,豆子生長緩慢,自然就累積了更多花果香氣。而烘焙溫度也扮演著重要角色—淺焙(205-210°C)能保留產地特色,中焙(215-220°C)風味最均衡,深焙(225-230°C)則會帶出明顯的焦糖香。品嚐時,這三個要素缺一不可:產地特性、處理方式,還有烘焙程度。

產地環境如何影響咖啡風味?

說到咖啡的風味特色,環境條件真的扮演超關鍵的角色!就拿海拔來說吧 — 1200公尺以上的高山咖啡,因為生長環境比較冷,豆子發展得比較慢,就好比慢火細燉的料理,風味層次特別豐富,常常帶有清新的柑橘和優雅的花香。

要讓大家知道,這些環境因素的影響可不是憑空想像的。事實上,我們會從土壤成分、日照時數到降雨量等各方面來分析。這樣一來,不只能幫助產地掌握品質,也能讓咖啡愛好者更容易找到自己喜歡的風味!

- 高海拔(1200m+):生長緩慢,密度高,風味細膩,常見柑橘花香

- 低海拔(1200m-):生長較快,酸度溫和,圓潤醇厚,常有堅果可可味

品評咖啡時需要注意什麼?實務技巧有哪些?

講到品評實務,其實跟做科學實驗差不多,每個環節都要標準化才行!

環境方面要特別注意:

- 挑個安靜的空間,溫度要舒適(大概就是春天的感覺,20-22度左右)

- 燈光最好用自然光,實在不行就用日光燈,但色溫要調到日光那種感覺

準備工作也很講究:

- 器具都要預熱到跟剛洗完熱水差不多的溫度

- 水質要選用礦物質適中的純淨水(不會太硬也不會太軟)

- 設備都要先校準好,這點真的很重要

關於品評時的小撇步:

- 千萬別剛吃飽就衝去品評,味覺會很遲鈍

- 當天別用香水,連沐浴乳最好都挑無香的

- 記得每次品評要休息一下,喝口水讓味蕾恢復

最後一定要:

- 用標準表格紀錄,不要憑感覺說說

- 最好找3個人以上一起評,這樣結果才準確

- 定期練習辨識標準味道,就像運動員要常常訓練一樣

結語與建議

精確描述咖啡風味是一門深奧的學問,需要透過五感評估、風味輪運用、以及對產地特色的了解來建立完整認知。透過量化評分系統和專業術語的運用,我們能更準確地描繪出咖啡的風味輪廓。記住,每一杯咖啡都是獨特的,而掌握這些評估工具和知識,將幫助我們更好地欣賞咖啡的多樣風味。