我們必須先達成一個共識:市面上絕大多數的「曼特寧」都不是你想像中的那樣。它不是一個精確的產區,更不是一個咖啡品種。它是一個源自二戰歷史誤傳、被商人發揚光大的「商業風格標籤」。 真正的行家,視線早已越過這個模糊的詞彙,轉而追問:這批豆子來自亞齊省的迦佑山區(Gayo Mountain),還是林東產區的托巴湖(Lake Toba)周邊? 它的處理法是傳統的濕刨法(Giling Basah),還是在風味上更乾淨的現代化改良?它的瑕疵率是經過三次手選的TP(Triple Picked)等級,還是僅有基礎的G1? 忘掉曼特寧這個詞,我們來聊聊真正的蘇門答臘咖啡。

誤解的根源:曼特寧到底是一個「地名」、「族群」還是「商業標籤」?

多數人對曼特寧的認知,建立在一連串美麗的誤會之上。要喝懂它,必須先從源頭釐清這些混亂的資訊,否則你永遠只是在品嚐一個被創造出來的商業符號,而非真實的風土。

「曼特寧」一詞的歷史誤傳是如何誕生的?

故事要回到二戰後的印尼蘇門答臘。一位日本士兵在當地咖啡館喝到一杯風味絕佳的咖啡,便詢問店家這是什麼咖啡。由於語言不通,店家誤以為對方在問自己是哪裡人,於是回答「Mandailing」。 曼代寧(Mandailing)是蘇門答臘島北部的一個族群,並非地名。 這位日本兵將這個發音記下,回國後對這款咖啡念念不忘,便委託商人進口這款名為「Mandheling」的咖啡。第一批15噸的咖啡運抵日本後大受歡迎,「曼特寧」這個名字就此流傳開來,成為蘇門答臘咖啡的代名詞。

為何說「亞齊」與「林東」才是理解蘇門答臘風味的真正鑰匙?

既然「曼特寧」不是一個產區,那麼我們該如何定位那些濃郁、醇厚的風味來源?答案在於蘇門答臘島上兩個核心的精品咖啡產區:亞齊省(Aceh)與北蘇門答臘省的林東(Lintong)。

- 亞齊省 (Aceh): 位於蘇門答臘島最北端,此地的迦佑山(Gayo Mountain)是關鍵產區。 這裡的咖啡多以遮蔭栽培,海拔約在1100至1400公尺,部分可達1750公尺。 迦佑山的咖啡以其乾淨的酸質、奶油般的質地和微妙的花香及紅糖甜感而聞名,風味較為複雜多變。

- 林東 (Lintong): 位於北蘇門答臘省,環繞著世界最大的火山湖——托巴湖(Lake Toba)。 這裡的咖啡種植在海拔1400至1800公尺的山坡上,火山土壤肥沃,造就了咖啡厚實的堅果香氣和經典的醇厚口感,這也是多數人對「曼特寧」的傳統印象來源。

以下表格比較了亞齊和林東咖啡產區的特性:

| 產區 | 位置 | 關鍵產區/湖泊 | 海拔高度 (公尺) | 風味特點 |

|---|---|---|---|---|

| 亞齊 (Aceh) | 蘇門答臘島最北端 | 迦佑山 (Gayo Mountain) | 1100-1750 | 乾淨的酸質、奶油般的質地、花香、紅糖甜感 |

| 林東 (Lintong) | 北蘇門答臘省 | 托巴湖 (Lake Toba) | 1400-1800 | 厚實的堅果香氣、經典的醇厚口感 |

風味的核心引擎:「濕刨法 (Giling Basah)」如何造就曼特寧的醇厚與缺陷?

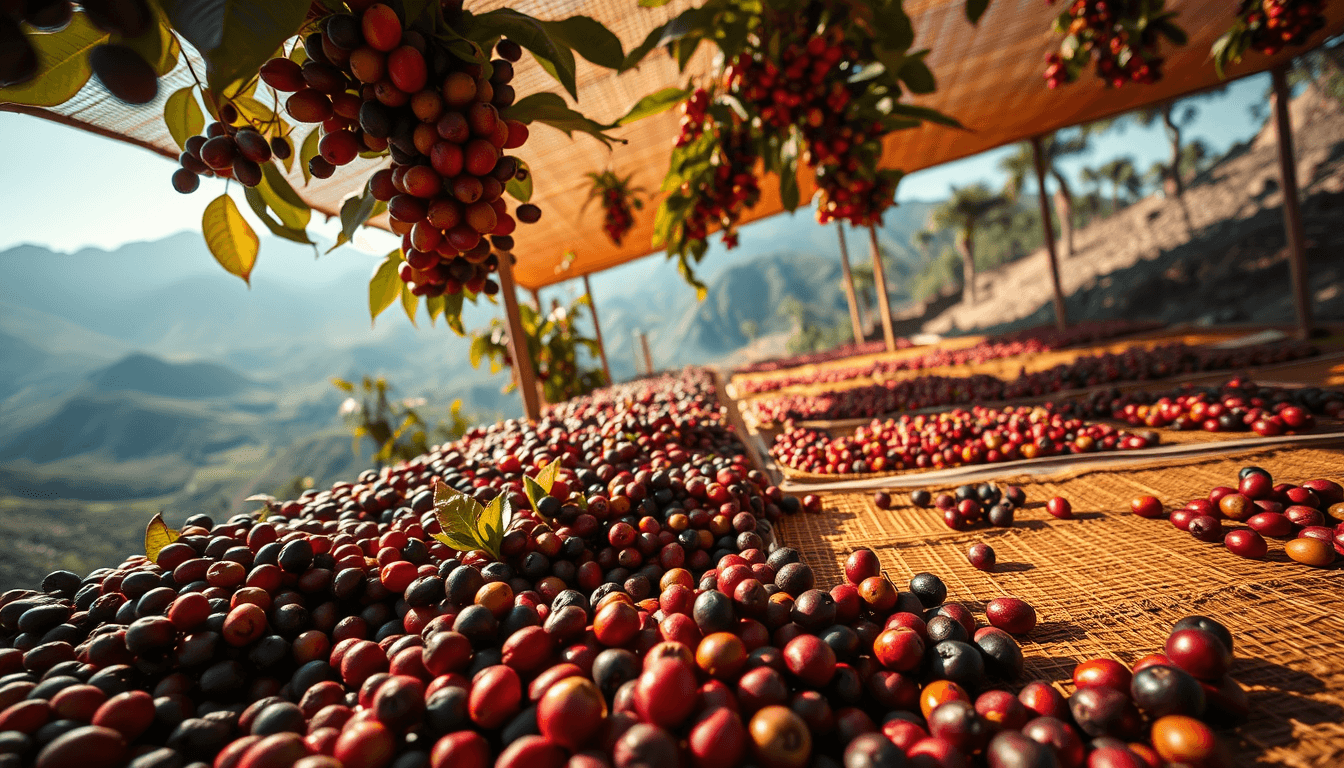

蘇門答臘咖啡獨特的風味,超過70%取決於其標誌性的處理法——濕刨法(Giling Basah)。 這種為了適應當地潮濕多雨氣候而生的方法,既是其魅力的來源,也是其品質不穩定的根源。

濕刨法如何從根本上決定了低酸度與醇厚度的風味基調?

Giling Basah,或稱濕刨法,是一種印尼特有的半水洗處理法。 其核心特徵在於「兩段式乾燥」。咖啡農民去除果皮果肉後,會短暫發酵並日曬1-2天,當咖啡豆的含水率仍高達30-50%時(遠高於其他處理法要求的10-12%),就用機器刨除濕潤且柔軟的羊皮層(內果皮),讓豆子直接暴露出來繼續乾燥。 這個「提早脫殼」的動作,縮短了整體乾燥時間以應對潮濕氣候,但也因為發酵時間極短,大幅降低了咖啡的酸度,同時讓風味物質更集中,形成了極為濃郁、厚實的口感,並常伴有獨特的草本、木質甚至巧克力風味。

為何濕刨法也是瑕疵豆(如土味、霉味)高發的主因?

提早刨除羊皮層這道保護層,是一把雙面刃。當生豆在半濕軟的狀態下被機器強力摩擦脫殼時,非常容易受損,形成被稱為「羊蹄豆」的缺角或破碎豆。 更嚴重的是,失去保護的生豆直接暴露在潮濕的空氣中,被黴菌、真菌污染的風險大增,這正是許多曼特寧咖啡帶有令人不悅的土味、霉味或藥品味(酚味)的根本原因。 這些瑕疵風味,若在後續的挑選中沒有被剔除,就會毀掉整杯咖啡。

頂級批次解碼:如何從「等級」與「處理法」看穿曼特寧的品質真相?

要在品質參差不齊的曼特寧市場中找到珍品,你必須學會看懂兩個關鍵指標:分級制度與處理法的變奏。這能幫助你繞過「曼特寧」這個模糊的統稱,直達品質的核心。

除了G1,TP、DP、Grade 1+這些行家術語代表什麼?

印尼咖啡的分級,主要依據瑕疵豆的比例。G1(Grade 1)是基礎的最高等級。但由於濕刨法瑕疵率偏高,出口商發展出了更嚴格的手工挑選流程來提升品質。

- DP (Double Picked): 代表生豆經過兩次人工手選,剔除瑕疵豆。

- TP (Triple Picked): 代表經過三次、甚至更多次的人工手選,瑕疵率極低,風味更乾淨、穩定。

市面上所謂的「黃金曼特寧」,最初就是指由PWN公司推廣的、經過多次手選的高品質曼特寧,其豆體更大、風味更乾淨甜潤,幾乎沒有傳統曼特寧的雜味。

除了濕刨法,日曬與蜜處理的「非典型曼特寧」有何驚喜?

近年來,蘇門答臘的咖啡農也開始嘗試更多元的處理法,旨在呈現更乾淨、更豐富的風味。

- 日曬曼特寧: 採用傳統日曬法處理的蘇門答臘咖啡,通常會展現出更奔放的熱帶水果、酒香和莓果風味,甜感和層次感都非常豐富,顛覆了曼特寧只有醇厚濃郁的刻板印象。

- 蜜處理曼特寧: 保留部分果膠進行乾燥的蜜處理法,為蘇門答臘咖啡帶來了顯著的蜂蜜、桃子和甜橙般的甜感與細緻酸質,口感更加圓潤滑順,同時保留了木質調的尾韻。 這些「非典型」的處理法,為探索蘇門答臘風土提供了全新的可能性。

2025年沖煮終極指南:如何最大化展現頂級曼特寧的風味潛力?

選對了豆子只是第一步,正確的沖煮才能釋放其潛力。對於醇厚型的曼特寧,我們的目標是:抑制過度的苦澀與雜味,同時最大化其標誌性的甜感與醇厚度。

研磨度與水溫如何影響曼特寧的「藥草感」與「甜感」平衡?

曼特寧的風味物質非常豐富,但也容易萃取出不討喜的苦味與藥草感。

- 研磨度: 建議採用中粗研磨。過細的研磨會讓熱水停留時間過長,萃取出過多的後段苦澀物質。

- 水溫: 水溫是關鍵。建議使用稍高的水溫,約在92-95°C之間。 較高的水溫有助於萃取出曼特寧的焦糖甜感和厚實的油脂,但如果你的豆子烘焙度偏深,可以稍微降低水溫至88-90°C,避免焦苦味過於突出。 核心原則是:用較粗的研磨搭配稍高的水溫,快速萃取出甜感與醇厚度,避免長時間浸泡。

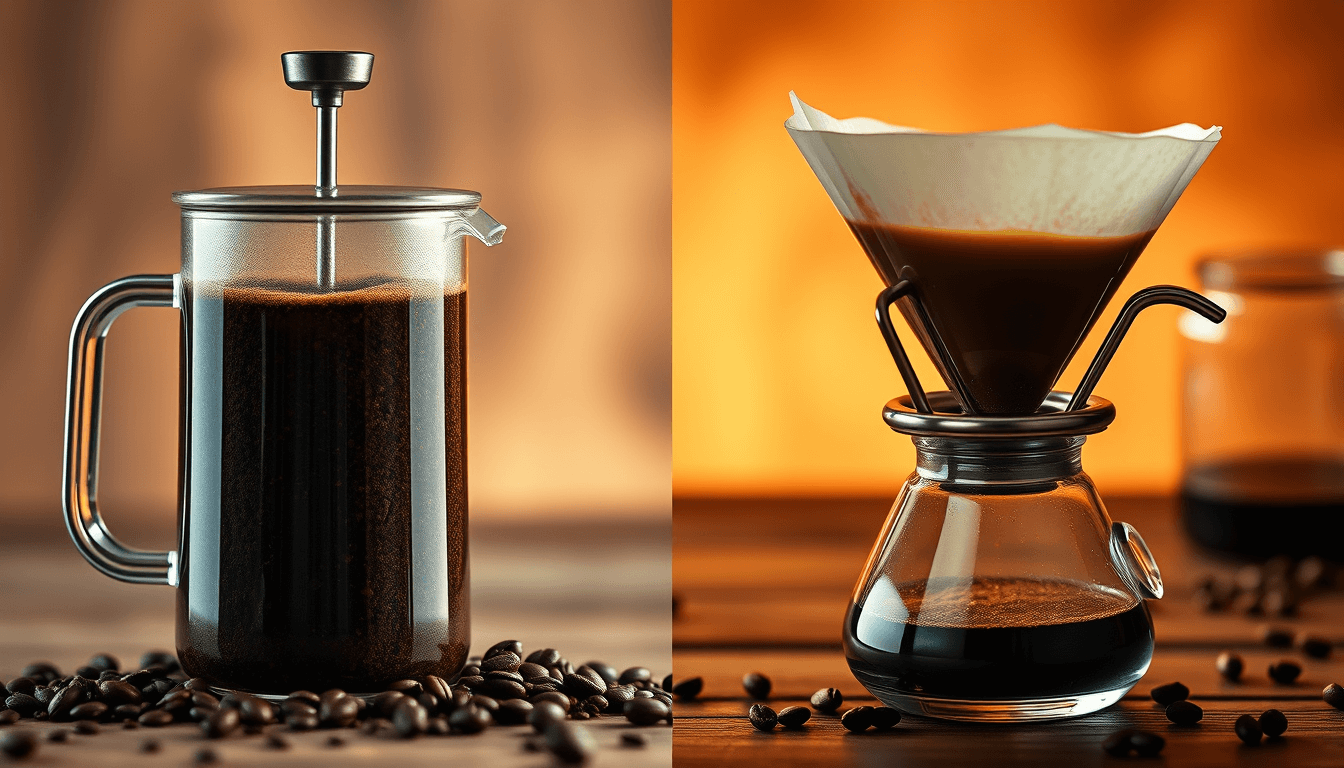

為何說「手沖」與「法式濾壓」是體驗曼特寧醇厚度的最佳路徑?

不同的沖煮方式會凸顯咖啡不同的面向。對於曼特寧,能展現其飽滿口感(Body)的器具是首選。

- 法式濾壓壺 (French Press): 這是體驗曼特寧極致醇厚度的最佳方式。金屬濾網會保留咖啡中絕大部分的油脂,讓口感如絲綢般濃郁、飽滿,與其巧克力、香料的風味完美結合。

- 手沖 (Pour-over): 手沖可以帶來更乾淨、層次更分明的口感。使用流速較快的濾杯(如V60),搭配較粗的研磨和稍高的水溫,可以有效降低雜味,凸顯其甜感和乾淨的木質、草本香氣,適合品嚐高品質的TP等級或特殊處理法的曼特寧。

以下表格比較了手沖與法式濾壓壺在沖煮曼特寧咖啡時的特性:

| 沖煮方式 | 口感 | 風味展現 | 適用咖啡 |

|---|---|---|---|

| 法式濾壓壺 | 極致醇厚、濃郁 | 巧克力、香料 | – |

| 手沖 | 乾淨、層次分明 | 甜感、木質、草本香氣 | 高品質TP等級或特殊處理法 |

關於蘇門答臘曼特寧的常見迷思 (FAQ)

Q1: 曼特寧咖啡因含量比較高嗎? 這是一個常見的誤解。咖啡因含量主要與咖啡豆的品種有關(羅布斯塔高於阿拉比卡),與「曼特寧」這個商業名稱或其風味沒有直接關係。市面上的精品曼特寧幾乎都是100%的阿拉比卡豆。

Q2: 曼特寧一定要深烘焙才好喝嗎? 不一定。傳統上,為了凸顯其醇厚度和焦糖甜感,並掩蓋部分濕刨法可能帶來的瑕疵,曼特寧多採用中深到深度烘焙。 但對於品質極佳、經過多次手選的「黃金曼特寧」或採用日曬、蜜處理的批次,許多烘焙師會採用中度甚至淺中度烘焙,以展現其更細緻的果酸和花香風味。

Q3: 曼巴咖啡(Mambo Coffee)中的「曼」就是曼特寧嗎? 是的。曼巴咖啡是台灣與日本市場非常流行的配方豆,通常由曼特寧和巴西咖啡豆混合而成。 其目的是利用曼特寧提供醇厚的基底和濃郁的香氣,再用巴西咖啡的柔和、堅果風味來平衡口感,創造出酸度低、醇厚度佳、風味均衡的咖啡。

Q4: 為什麼有些曼特寧喝起來有泥土或濕木頭的味道? 這通常是濕刨法處理不當或後期儲存不良所導致的瑕疵風味。 在濕刨過程中,過早去除羊皮層保護的生豆,若乾燥緩慢或環境不潔,就容易受到微生物污染,產生土味、霉味。 優質的、經過嚴格手選的曼特寧應該是乾淨的,帶有草本、香料、黑巧克力或奶油的風味,而非令人不悅的雜味。