我們開門見山地說:單純將「咖啡豆密度」與「品質」劃上等號,是一種懶惰且極易產生誤判的迷思。真正的專家看的不是密度這個單一數值,而是它背後所揭示的「細胞結構完整性」與「可溶性風味前導物質的濃度」。密度只是一個結果、一個線索,絕非品質的最終答案。這篇文章,就是要帶你拆解這個迷思,深入咖啡豆的微觀世界,理解密度在整個咖啡價值鏈中扮演的真實角色。

密度到底是什麼?解剖咖啡豆的微觀宇宙

咖啡豆的密度,簡單來說就是單位體積的質量,通常以 g/L(每公升克數)為單位。 但這個數字背後,隱藏的是咖啡豆從生長到處理過程的完整履歷。一顆高密度的咖啡豆,往往意味著它的細胞結構更為緊密、纖維素更厚實,且內部含有更豐富的醣類、脂質與有機酸。

從細胞壁到蔗糖含量:密度數字背後的化學真相是什麼?

一顆咖啡生豆約有50%的成分是各種形式的醣類,其中,佔比約6-9%的【蔗糖】不僅是咖啡甜感的主要來源,更在烘焙過程中轉化為醋酸,影響酸質的呈現。 咖啡豆的物理結構,則是由數百萬個細胞組成的立體纖維素基質。 高密度的豆子,其細胞壁通常更厚實、更完整。這層厚實的結構,像一個保險庫,能更好地鎖住內部約佔16%的脂質和10-13%的蛋白質等風味前驅物。 這些脂質在高溫烘焙下,有助於保留揮發性的香氣分子,而蛋白質與醣類發生的【梅納反應 (Maillard Reaction)】——一種非酵素褐變反應,則會生成帶來烤麵包、堅果等醇厚風味的梅納汀。 因此,高密度實質上代表了更高的風味潛力與更豐富的化學反應基礎。

以下表格比較了咖啡豆的密度與其化學成分和風味潛力:

| 特性 | 高密度咖啡豆 |

|---|---|

| 細胞壁 | 更厚實、更完整 |

| 蔗糖含量 | 6-9% (影響甜感和酸質) |

| 脂質含量 | 約16% (有助於保留香氣) |

| 蛋白質含量 | 10-13% (參與梅納反應) |

| 風味潛力 | 更高 |

| 化學反應基礎 | 更豐富 |

海拔與密度:高海拔的「壓力鍛鍊」如何改變豆體結構?

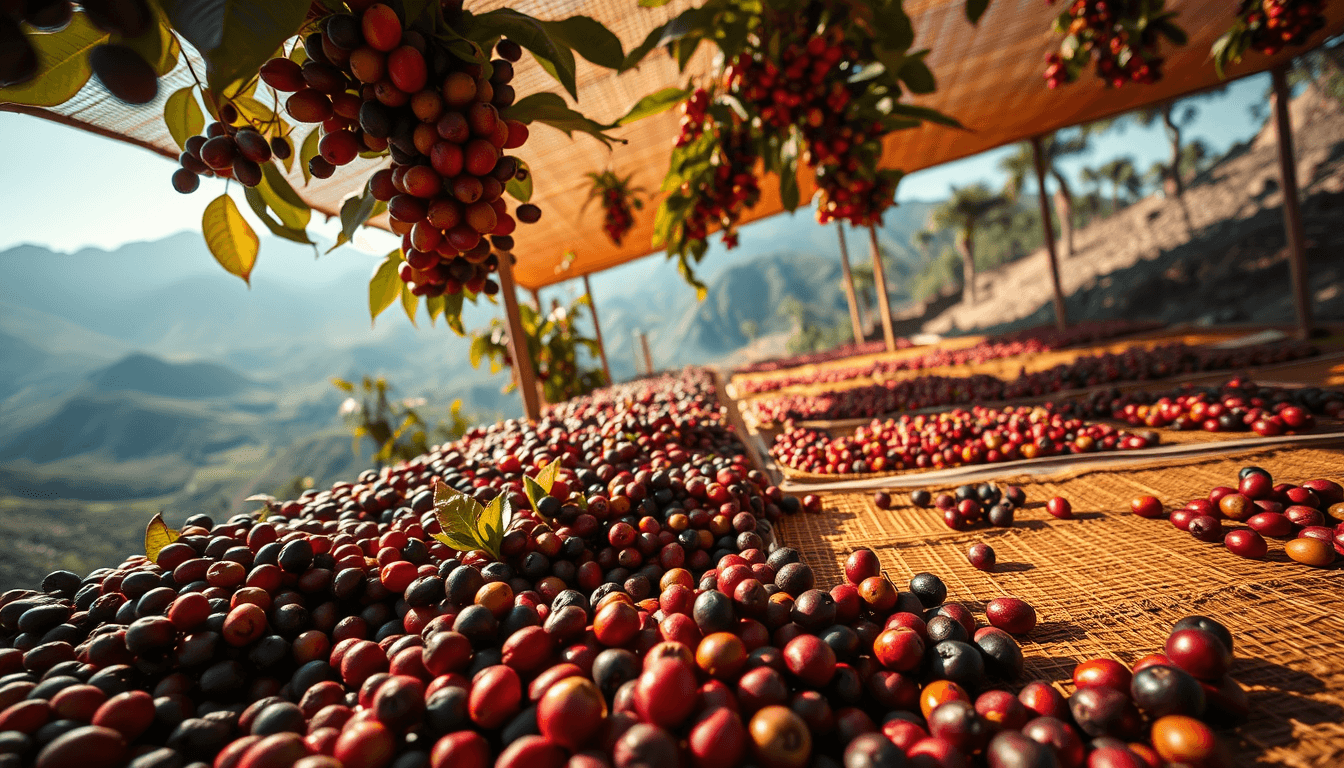

高海拔是造就高密度咖啡豆最常見的因素。 生長在海拔1500公尺以上的咖啡樹,面臨著更低的溫度、更稀薄的空氣和更強的紫外線。 這種逆境會減緩咖啡樹的生長速度和光合作用效率,迫使咖啡櫻桃的成熟期拉長。 為了生存,咖啡樹會將更多能量用於鞏固自身結構,生成更緊密的纖維素,並在果實中累積更複雜的醣類和有機酸作為能量儲備。 這個過程就像對咖啡豆進行了一場漫長的「壓力鍛鍊」,最終成果就是一顆結構更密實、硬度更高、風味物質更濃縮的咖啡豆。

密度測量的陷阱:你的數字真的可信嗎?

在我們過度依賴密度數據前,必須先了解測量本身存在的變數與陷阱。一個看似精確的數字,可能因為測量方式和豆子狀態的差異,而產生巨大的誤導。

水分含量如何成為最大的變數與騙局?

咖啡生豆的含水率是影響密度測量最關鍵的變數。 根據【SCA(精品咖啡協會)】的標準,精品級生豆的理想含水率應介於10%至12%之間。 含水率過高(>12%)的豆子,不僅密度會被虛增,還容易在儲存中發霉;而含水率過低(<10%)的豆子,則可能風味呆板,且在烘焙中容易失控。 不當的儲存環境,例如潮濕或高溫,都可能讓生豆吸收水氣,導致密度數據失真。 因此,在比較不同批次的咖啡豆密度時,若不先校準其含水率,這種比較是沒有意義的。

從土法水置換到光譜儀:測量工具的演進與誤差在哪裡?

測量密度的方法五花八門,其精準度也天差地遠。最原始的方法是觀察法,例如觀察豆子中央線的閉合程度,越封閉代表密度越高,但這極度不準確。 較為普遍的「土法煉鋼」是體積法,將豆子倒入一公升的量筒中秤重,得出 g/L 值。 然而,這種方法會受到豆子之間空隙的影響而產生誤差。 更進階的專業儀器,如 Lighttells MD500 或 DiFluid Omix,會結合重量、體積測量與AI演算法,自動計算縫隙率,提供更接近真實排水法的密度結果。 而實驗室等級的【近紅外光譜儀 (Near-Infrared Spectroscopy, NIR)】,則能透過分析光線的吸收光譜,在幾秒內同時得到密度、含水率、水活性等多維度的精確數據,是目前業界品質控管的黃金標準之一。

以下表格比較了不同的密度測量方法:

| 測量方法 | 原理 | 精確度 | 誤差來源 |

|---|---|---|---|

| 觀察法 | 觀察豆子中央線閉合程度 | 極度不準確 | – |

| 體積法 (土法煉鋼) | 量筒測量體積和重量 | 較低 | 豆子間空隙 |

| Lighttells MD500 / DiFluid Omix | 重量、體積 + AI演算法 | 較高 | – |

| 近紅外光譜儀 (NIR) | 分析光線吸收光譜 | 高 | – |

烘豆師的密度遊戲:如何利用密度數據預測與操控風味?

對於烘豆師而言,密度是一個至關重要的烘焙前參數。 它直接影響了熱量傳遞的效率,決定了烘焙曲線的初始設定與策略。 忽略密度數據,就像在不看地圖的情況下開車,極易迷失方向。

「入豆溫」與「轉黃點」:密度如何決定你的烘焙曲線起點?

高密度豆如同緊實的冰塊,需要更多的初始能量才能穿透其核心。因此,烘豆師在面對高密度豆時,通常會採用較高的【入豆溫 (Charge Temperature)】,給予足夠的初始動能,確保熱力能均勻傳遞,避免外熟內生的窘境。 在烘焙初期,豆子從青綠色轉變為黃色的「轉黃點」,是脫水階段結束、梅納反應即將開始的重要標誌。 高密度、高含水率的豆子,因為內部水分更多,需要更長的時間和更多能量才能達到轉黃點。 準確預測轉黃點的到來,並在此調整火力與風門,是確保後續風味發展順利的關鍵第一步。

高密度豆就一定能承受高溫嗎?破解「硬豆耐火」的迷思

市場上普遍存在「硬豆(高密度豆)耐火」的說法,這是一個危險的簡化。雖然高密度豆確實需要更高的總熱量輸入,但這不代表可以全程使用猛火。 過於急劇的升溫曲線,反而會導致豆表灼傷(Scorching)或尖端焦黑(Tipping),產生焦苦與澀感,而豆芯卻依然發展不足。 專業的烘焙策略反而是「高入溫、緩升溫」。 利用較高的入豆溫確保熱力穿透後,會轉為較平緩的升溫率(Rate of Rise, RoR),給予豆子內部足夠的時間去發展梅納反應與焦糖化反應,從而釋放出更豐富的甜感與複雜的層次感。

超越密度:當代品質評估的真正前沿在哪?

雖然密度是個有用的指標,但它絕非全貌。隨著科技進步,精品咖啡產業正在採用更多維、更精準的工具來評估生豆潛力,早已超越了單純的密度測量。

從螢光反應到遺傳標記:生豆分析的未來趨勢是什麼?

現代的生豆品質分析,已經進入到更微觀的層面。例如,使用特定波長的紫外光(UV Light)照射生豆,可以使其產生【螢光反應】。 某些因發酵不當或微生物污染造成的瑕疵豆,會呈現出明顯的螢光,讓品管人員能快速篩選。此外,【遺傳標記 (Genetic Markers)】技術也開始被應用,透過分析咖啡豆的DNA,可以直接鑑定其品種純正度,例如確認是否為100%的瑰夏(Geisha)種,從源頭確保其風味潛力的真實性。這些技術為咖啡品質的鑑定提供了更客觀、更科學的依據。

處理法如何顛覆傳統密度規則?(例如:厭氧發酵)

近年來風靡全球的【厭氧發酵 (Anaerobic Fermentation)】等創新處理法,正在挑戰傳統的密度規則。 這種源自釀酒技術的處理法,是將咖啡櫻桃置於密封缺氧的容器中發酵。 在無氧環境下,微生物的代謝路徑會改變,產生出傳統日曬或水洗法中罕見的乳酸、更豐富的酯類與芳香化合物,從而創造出如蘭姆酒、熱帶水果、優格等極具辨識度的風味。 經過厭氧發酵的咖啡豆,其物理結構和化學組成會發生劇烈變化,有時密度未必極高,但風味強度與複雜度卻遠超傳統高密度豆。這證明了,處理法創新所帶來的化學改變,已成為影響最終風味的另一個關鍵維度,其重要性甚至不亞於產地和海拔。

FAQ:關於咖啡豆密度的快問快答

- Q1: 密度越高的咖啡豆,咖啡因含量也越高嗎?

這是一個常見的誤解。事實上,咖啡因在烘焙過程中非常穩定。 如果按「體積」(例如一匙)來測量,密度較高的淺焙豆因為在相同體積下顆粒更多,咖啡因總量會較高。但如果按「重量」來測量,兩者的咖啡因含量幾乎沒有顯著差異。

- Q2: 我在家裡要怎麼簡單判斷咖啡豆的密度高低?

一個簡單的參考方法是看產地海拔。通常來自高海拔產區(如衣索比亞、肯亞、哥倫比亞高山區)的豆子密度較高。 另外,可以觀察豆體外觀,高密度豆通常顆粒較小、較結實,中央線較為緊閉或呈鋸齒狀。

- Q3: 為什麼有些低海拔的巴西豆,喝起來也很醇厚?

醇厚度(Body)與密度有關,但也受處理法和烘焙手法的巨大影響。 許多巴西豆採用日曬或半日曬(蜜處理)法,保留了較多的果膠和糖分,即使密度不如高海拔水洗豆,也能透過烘焙手法,強化其焦糖化反應,帶來厚實的口感和堅果、巧克力的風味。

- Q4: 密度會隨著烘焙過程改變嗎?

會的。咖啡豆在烘焙過程中,由於水分蒸發和有機物質轉化為氣體(主要是二氧化碳),會損失約12-20%的重量,而體積則會膨脹。 這導致熟豆的密度顯著低於生豆,這也是為什麼烘焙過的咖啡豆會浮在水上,而生豆會下沉的原因。

- Q5: 購買咖啡豆時,我應該優先考慮密度標示嗎?

與其執著於密度數值,不如關注更全面的資訊。一個可靠的豆商應提供包括產地、海拔、品種、處理法和風味描述在內的完整資訊。 將密度視為眾多參考指標之一,結合其他資訊來綜合判斷,才能更準確地預期你杯中的風味。