我們開門見山。你迷戀的日曬咖啡豆中那股奔放的草莓、藍莓、熱帶水果香氣,根本不是來自咖啡果肉風味的「滲透」。這是一個流傳已久、看似浪漫卻完全錯誤的童話。真相是,你喝下的每一口果香,都是一場在咖啡櫻桃這座微型生物反應器中,長達數週、由數十億酵母與細菌主演的代謝戰爭的結果。這不是魔法,這是精準的微生物工程學。

迷思破解:日曬果香真的是「咖啡果肉風味」的直接轉移嗎?

許多人以為,日曬處理法之所以充滿果香,是因為咖啡豆在乾燥過程中,像海綿一樣吸收了外層果皮果肉的香甜風味。這個「風味滲透論」雖然直觀,卻經不起科學的檢驗。

為何說「果肉風味滲透論」是個美麗的誤會?

咖啡豆的結構遠比想像中緻密。生豆外層有一層堅硬的羊皮紙(Parchment)和銀皮(Silver Skin),這些結構對大分子風味物質的穿透構成了巨大的物理屏障。果肉中的風味分子,大多是複雜的有機化合物,它們想直接「滲透」進豆芯,難度極高。真正的風味創造者,是那些肉眼看不見的微生物。它們將果肉與果膠當作養分,進行發酵,產生了全新的、分子更小、更易揮發的香氣化合物,這些新生成的物質才有可能進入生豆內部。

真正的風味引擎:解密酵母與細菌如何生成酯類化合物?

日曬過程中,真正的風味引擎是微生物發酵。 附著在咖啡櫻桃上的各種酵母菌(如Saccharomyces cerevisiae)和細菌(如乳酸菌),會開始分解果肉與果膠中的糖分(如果糖、蔗糖)。 這個過程會產生各種醇類(如乙醇)和有機酸(如乙酸、乳酸)。 接著,在特定條件下,這些醇與酸會發生酯化反應 (esterification),生成帶有濃郁果香的酯類化合物。 例如,乙醇和乙酸反應會生成帶有水果硬糖味的乙酸乙酯。這就是為什麼科學家能在發酵後的咖啡中,檢測出乙酸乙酯、水楊酸甲酯等數百種香氣化合物。 你聞到的所謂「草莓香」,其實是這些複雜酯類組合而成的嗅覺印象。

以下表格總結了咖啡風味形成的關鍵過程:

| 過程 | 參與者 | 作用 | 產物 |

|---|---|---|---|

| 糖分分解 | 酵母菌 (如Saccharomyces cerevisiae) 和細菌 (如乳酸菌) | 分解果肉與果膠中的糖分 | 醇類 (如乙醇) 和有機酸 (如乙酸、乳酸) |

| 酯化反應 | 醇類和有機酸 | 生成酯類化合物 | 酯類化合物 (如乙酸乙酯) |

風險賽局:當「發酵果香」走向「腐敗瑕疵」,界線在哪?

日曬處理法就像一場高風險的賭局。天堂與地獄,往往只有一線之隔。當發酵走向失控,原本迷人的果香就會迅速轉變為令人不悅的腐敗瑕疵味。

如何從風味中辨識「好氧發酵」與「厭氧發酵」的指紋?

發酵的環境中有沒有氧氣,會決定風味的走向。

- 好氧發酵 (Aerobic Fermentation): 在氧氣充足的環境下(如傳統的庭院日曬初期),醋酸菌會非常活躍,將發酵產生的酒精轉化為乙酸。 適量的乙酸能提供明亮的酸質,但過量就會變成刺激的醋味。

- 厭氧發酵 (Anaerobic Fermentation): 在缺氧環境下(如堆疊較厚的日曬層中段),乳酸菌會佔據主導地位,產生更溫和的乳酸,帶來類似優格、奶製品的圓潤口感。 這也是現代許多特殊處理法追求的風味方向。

過度發酵的警訊:醋酸、丁酸和「馬味」從何而來?

如果發酵時間過長或溫濕度控制不當,就會產生災難性的後果。

- 過量醋酸: 來自醋酸菌的過度作用,產生尖銳的酸醋味。

- 丁酸 (Butyric acid): 在更惡劣的發酵條件下產生,會帶來腐臭、像嘔吐物般的難聞氣味。

- 酚類/藥水味 (Phenolic/Medicinal): 這通常是某些不應出現的微生物污染,或是咖啡果實在採收時就已受損感染的跡象,會產生類似碘酒、藥水或皮革的化學感。

精準控制的藝術:現代日曬法如何像釀酒一樣操控風味?

為了馴服這頭名為「發酵」的猛獸,現代咖啡生產者早已不再靠天吃飯。他們借鑒釀酒工業的思維,透過精準的環境控制,像工程師一樣操控微生物的代謝路徑,以求獲得穩定且獨特的風味。

「非洲棚架」與「巴西式日曬」在溫濕度控制上有何根本差異?

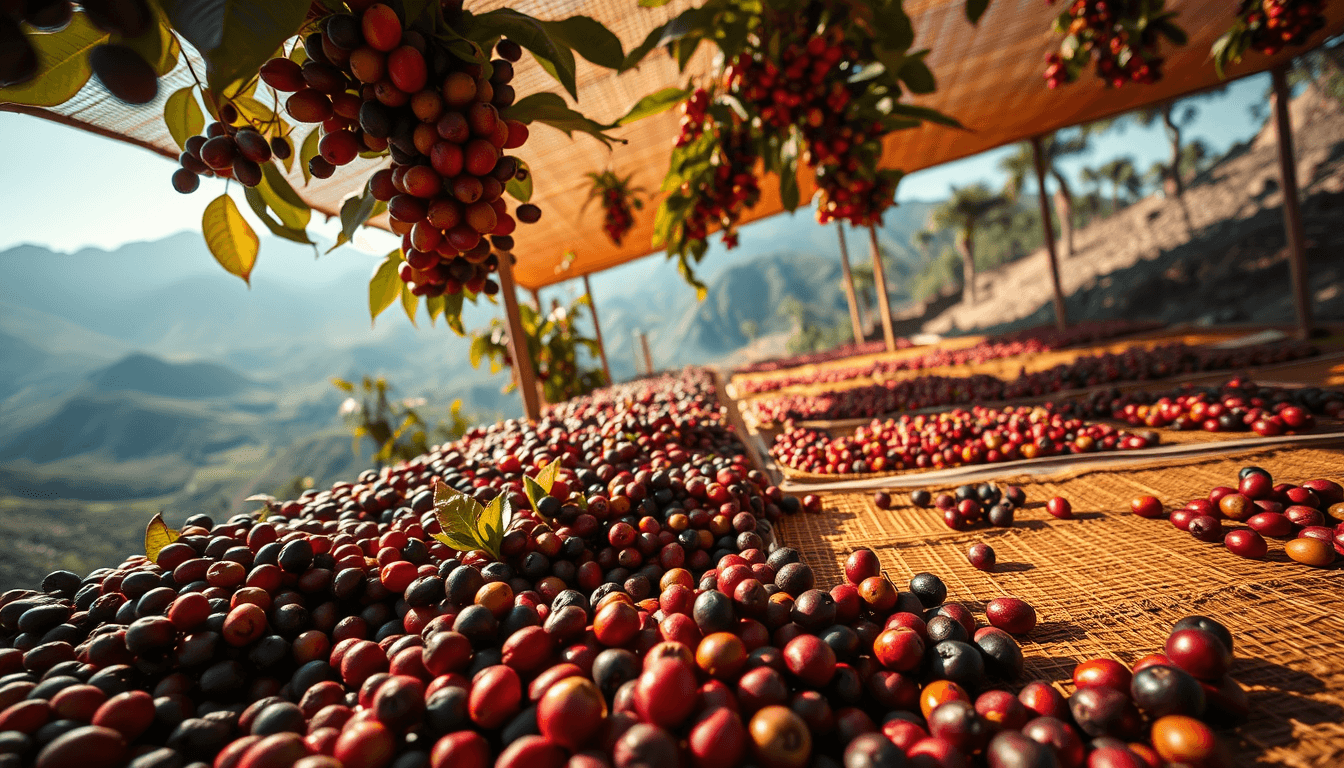

乾燥方式的選擇,直接影響了溫濕度控制的精準度。

- 非洲棚架 (African Raised Beds): 這是精品咖啡界的主流。將咖啡櫻桃鋪在離地約一公尺高的網架上,空氣可以在上下方360度流通。 這種方式能讓乾燥過程更均勻、緩慢,有效降低發霉和過度發酵的風險,最終得到更乾淨、風味層次更清晰的咖啡。

- 巴西式日曬 (Patio Drying): 傳統上將咖啡直接鋪在巨大的水泥地上。 這種方式處理量大、成本低,但缺點是地表溫度高、空氣流通不均,容易導致部分咖啡乾燥過快、部分卻發酵過度,品質較難控制。

什麼是「厭氧日曬」?它為何能創造出更強烈的肉桂與酒香?

厭氧日曬 (Anaerobic Natural) 是近年席捲精品咖啡界的新浪潮。 它的核心做法是:在進行日曬乾燥前,先將完整的咖啡櫻桃放入密封的、無氧的容器(通常會注入二氧化碳)中進行數十至數百小時的發酵。 這種極端缺氧的環境,會抑制常見的好氧菌,並促使特定的酵母菌和乳酸菌進行代謝,產生出傳統日曬中罕見的風味前驅物。 這就是為什麼厭氧日曬的咖啡,常帶有強烈的肉桂、丁香、蘭姆酒或發酵水果的濃郁香氣。

沖煮策略:如何最大化日曬豆的果香,同時抑制發酵雜味?

買到一包昂貴的日曬豆,如果沖煮不當,等於浪費了莊園主在產地的所有心血。對於日曬豆,我們的目標是:最大化萃取它甜美的果香酯類,同時抑制那些潛在的、因發酵而生的澀感與雜味。

為何較低水溫(88-92°C)是釋放日曬甜感而非澀感的關鍵?

日曬豆因為保留了更多的糖分和有機物質,其可溶性物質比水洗豆更高。 使用過高的水溫(如95°C以上)會過度萃取出咖啡中的綠原酸降解物和酚類化合物,這些物質容易帶來焦苦和澀感。 將水溫降低至88-92°C區間,能更溫和地萃取出我們想要的糖分和細緻果香,同時避免觸發那些不悅的苦澀物質,讓口感更甜潤、乾淨。

以下表格比較了不同水溫對日曬豆萃取的影響:

| 水溫 | 萃取結果 | 口感 |

|---|---|---|

| 95°C以上 | 過度萃取綠原酸降解物和酚類化合物 | 焦苦、澀感 |

| 88-92°C | 溫和萃取糖分和細緻果香 | 甜潤、乾淨 |

研磨度與沖煮時間如何影響日曬豆的風味平衡?

由於日曬豆的可溶性高,研磨度需要比沖煮同款水洗豆時略微調粗一些。這能有效避免在沖煮過程中,因細粉過多而導致的流速變慢甚至堵塞,從而防止過度萃取。搭配稍粗的研磨,我們的沖煮時間也應相對縮短。目標是在前中段就完成大部分的風味萃取,避免在後段浸泡過久,將發酵過程中可能產生的雜味一併帶入杯中。

專家快問快答 (FAQ)

- Q1: 日曬豆的果香會隨時間消失嗎?最佳賞味期是多久?

是的,會。構成水果香氣的酯類化合物非常容易揮發。一般建議,日曬豆在烘焙後2至4週內是風味的巔峰期。 之後果香會逐漸減弱,轉為更沉穩的酒香或發酵感。

- Q2: 標籤上的「草莓」、「藍莓」風味描述是怎麼來的?是添加物嗎?

絕對不是添加物。這些風味描述是杯測師對咖啡中數百種香氣化合物組合的感官聯想。 你聞到的「草莓」,可能是由數十種不同比例的酯類、醛類、酮類分子共同作用,在大腦中喚起的嗅覺記憶。

- Q3: 日曬豆的咖啡因含量會比較高嗎?

不會。咖啡因的含量主要由咖啡的品種(如阿拉比卡或羅布斯塔)決定,與後製處理法(日曬或水洗)沒有直接關聯。

- Q4: 我買的日曬豆喝起來有藥水味,是壞掉了嗎?

很有可能。藥水味或酚味通常被視為一種瑕疵風味。 它可能源於咖啡果實在樹上就受到感染、處理過程中被不好的微生物污染,或是儲存不當所致。 一杯好的日曬豆應該是乾淨且甜美的,不應出現這類刺激性化學氣味。