我們必須打破一個在咖啡圈流傳已久的迷思:蜜處理的醇厚度(Body),並非由殘留的果膠多寡(黃蜜、紅蜜、黑蜜)直接決定。真正的關鍵,藏在處理過程中一場精密調控的【微生物發酵】裡——這是一門將不溶性大分子轉化為可溶性風味物質的藝術。你口中感受到的絲滑、黏稠與重量感,並非果膠本身,而是發酵後產生的全新化合物所共同建構的複雜體感。這篇文章,就是要帶你從化學與製程的底層邏輯,重新理解蜜處理的醇厚度。

迷思一:醇厚度 = 果膠量?揭示發酵才是質地的主宰者

許多人直觀地認為,黑蜜處理保留最多果膠,所以口感最醇厚。這個結論雖然有時碰巧正確,但其背後的因果關係卻被嚴重簡化了。果膠本身是一種黏稠的多醣體,但它並不是風味或醇厚度的直接來源,真正的魔法發生在發酵階段。

從化學視角拆解:果膠質如何從「膠狀物」轉化為「可溶性風味」?

咖啡果實的果膠層,是一座富含多醣、蛋白質與天然糖分的微型生物反應爐。 在蜜處理的乾燥過程中,附著在豆表的酵母菌與細菌等微生物,會開始分解這些大分子物質。 它們分泌的酵素,如同生物剪刀,將原本結構複雜、不溶於水的果膠質,降解成更小、可溶於水的小分子,如甘油、短鏈醣類和各類有機酸。 這些新生成的物質,才是我們在沖煮時能萃取出來、並在口中感知為「甜感」與「重量感」的來源。所以,你喝到的不是果膠,而是果膠被微生物「預消化」後的產物。

為何同樣是黑蜜,有些卻稀薄如水?關鍵製程變因大公開

如果醇厚度僅由果膠量決定,那麼所有黑蜜都應該同樣濃郁,但事實並非如此。處理過程中的變因,如溫度、濕度、翻動頻率與乾燥時間,對微生物的活性有著決定性影響。 一個失敗的黑蜜,可能是因為乾燥初期的溫度過高,導致微生物還來不及有效分解果膠就已死亡;或是發酵環境不佳,產生了不好的菌種,生成了過多的醋酸而非理想的甜感物質,導致風味尖酸、口感稀薄。 精準的製程控制,確保有益菌種在最佳環境下工作,才是創造優質醇厚度的核心,這遠比單純保留多少果膠來得重要。

重新定義「醇厚感」:不只是黏稠,更是風味分子的重量與觸感

在精品咖啡的語境中,「醇厚度」或稱「Body」,是一個遠比「黏稠」更複雜的感官概念。根據【Coffee Review】這個國際知名的咖啡評鑑系統,醇厚度指的是咖啡在口中呈現的厚實度與重量感,高品質的醇厚度應是光滑、黏稠如糖漿般的觸感,而非單薄或帶有粉質的口感。

黏度、順滑度、重量感:如何用感官指標精準評估醇厚度?

要專業地評估一杯咖啡的醇厚度,我們可以將其拆解為三個指標:

- 黏度 (Viscosity): 咖啡液體在舌面上流動時的阻力感。高黏度的咖啡感覺更「掛口」,流動較慢。

- 順滑度 (Smoothness): 口腔感受到的質地是否絲滑、柔順,沒有粗糙或粉末感。這與萃取出的物質是否細膩有關。

- 重量感 (Weight): 咖啡在口中的份量感,彷彿液體本身帶有密度和實質。這通常與可溶性固形物(TDS)的含量與組成有關。

下次品嚐時,試著專注感受這三種不同的觸感,你會對醇厚度有更立體的理解。

下次品嚐時,試著專注感受這三種不同的觸感,你會對醇厚度有更立體的理解。

實戰對決:厭氧蜜處理 vs. 傳統蜜處理,誰的「質地」更勝一籌?

近年來,【厭氧處理法】(Anaerobic Process)席捲了精品咖啡界。這是一種將咖啡果實或帶果膠的豆子放入無氧環境(如密封不鏽鋼桶)中進行發酵的技術。 與在空氣中進行的有氧發酵相比,厭氧環境會抑制某些菌種的生長,同時促進另一些能產生不同風味物質的微生物(如乳酸菌)的活動。 結果是,厭氧蜜處理的咖啡通常能發展出更飽滿的醇厚度、更低的酸度和更佳的甜感,風味也更趨於穩定和平衡。 雖然傳統蜜處理也能產出優質口感,但厭氧處理透過更精準的環境控制,往往能將咖啡的質地潛力推向新的高度。

沖煮的二次創造:如何最大化或「修正」一杯蜜處理咖啡的醇厚度?

生豆的處理法決定了醇厚度的「潛力」,而沖煮則是將這份潛力實現出來的「二次創造」。即使拿到一支潛力極佳的蜜處理豆,錯誤的沖煮手法也可能讓它變得平淡無味。反之,精準的沖煮則能最大化其甜感與口感。

研磨度與水溫的黃金交叉點:如何萃取出更多的大分子甜感物質?

要萃取出更多貢獻醇厚度的物質(如多醣體等大分子),我們需要更高的能量和更長的接觸時間。這意味著:

- 研磨度: 相對較細的研磨會增加咖啡粉的總表面積,讓水更容易萃取出內部物質。但過細可能導致堵塞和過度萃取,產生澀味。

- 水溫: 較高的水溫(建議在 90-96°C 之間)能提供更多能量,有助於溶解那些較難萃取的大分子甜感物質。

尋找研磨度與水溫的平衡點是關鍵。對於一支蜜處理豆,可以從中等研磨度(如白砂糖粗細)和 92°C 的水溫開始,再根據口感回饋進行微調。如果口感偏薄,可以嘗試將研磨調細一格,或將水溫提高 1-2°C。

濾杯選擇的秘密:V60、KONO、Kalita Wave 如何影響最終口感?

不同濾杯的結構設計會直接影響水流速度,進而改變萃取時間和口感。

- 【Hario V60】:這類錐形大孔徑濾杯,流速非常快。 優點是風味層次分明、酸質明亮,但若技術不佳,容易萃取不足,導致口感偏薄。

- 【KONO 名門】:同為錐形,但其肋骨設計較短,下半部平滑,能減緩水流速度,增加浸泡時間,從而獲得更飽滿的甜感與醇厚度。

- 【Kalita Wave】:平底三孔的「蛋糕杯」設計,能讓水流穩定且均勻地通過咖啡粉層,創造出非常穩定、均衡且醇厚的口感,是新手的友善之選。

想強化蜜處理的醇厚度,選擇 KONO 或 Kalita Wave 這類流速較慢的濾杯,會比 V60 更容易達到目標。

以下是三種濾杯的比較:

| 濾杯 | 水流速度 | 口感特性 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|---|---|

| Hario V60 | 非常快 | 風味層次分明、酸質明亮 | 風味層次分明、酸質明亮 | 容易萃取不足,口感偏薄 |

| KONO 名門 | 較慢 | 飽滿的甜感與醇厚度 | 增加浸泡時間,獲得更飽滿的甜感與醇厚度 | – |

| Kalita Wave | 穩定且均勻 | 穩定、均衡且醇厚 | 水流穩定且均勻,新手友善 | – |

頂級莊園的醇厚度密碼:超越顏色的處理法細節

世界頂級的咖啡莊園,早已超越了用顏色來劃分蜜處理的階段。他們追求的是對發酵過程的極致控制,透過更精細的技術來雕琢咖啡的最終質地。

「分段乾燥」與「溫室監控」:為何它們是創造頂級體感的關鍵技術?

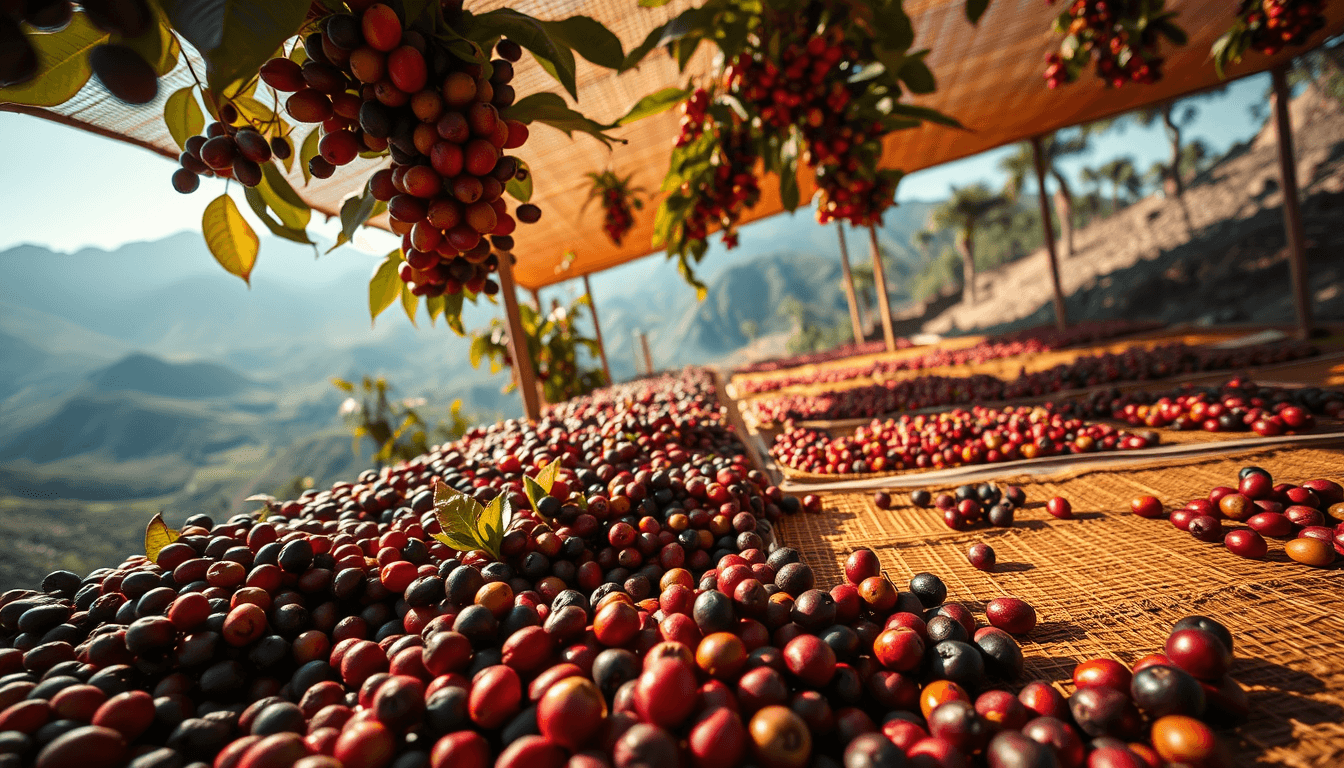

許多頂尖莊園會採用「分段乾燥」或在溫室內進行乾燥。例如,先將咖啡果實在非洲棚架上曝曬數日,快速降低部分水分,然後移至遮蔭處或溫室內進行長時間的緩慢乾燥。 這樣做的目的,是為了精準控制發酵的節奏。前段曝曬能避免不好的霉菌滋生,後段的慢乾則給予微生物充足的時間,在穩定的溫濕度下,將果膠轉化為更複雜、更甜美的風味與口感物質。 這是一種耗費心力,但能顯著提升咖啡品質與醇厚度的進階技術。

案例研究:哥斯大黎加【黑靈魂】與巴拿馬【厭氧慢乾蜜處理】的醇厚度策略

- 哥斯大黎加【拉斯拉哈斯莊園 黑靈魂】(Costa Rica Las Lajas Alma Negra):作為蜜處理的先驅,該莊園的「黑靈魂」系列是慢乾處理的典範。 他們將採收的紅果在非洲棚架上進行初步脫水後,移入溫室,透過夜晚堆疊、白天鋪曬的方式,極大地延長乾燥時間(可達三週),創造出厚實黏稠、帶有鳳梨、芒果和焦糖感的飽滿體感。

- 巴拿馬【艾利達莊園 厭氧慢乾蜜處理】(Panama Elida Estate ASD Honey):Lamastus 家族將厭氧發酵與慢乾日曬(ASD – Anaerobic Slow Dry)結合。 他們將帶著果膠的咖啡豆在密封罐中進行長達 96 小時的厭氧發酵,有時甚至加入特製的果乾茶來引導發酵風味,之後再進行緩慢乾燥。 這種做法旨在創造出極致的甜感、乾淨且厚實的酒香與果汁感,是當前處理法的技術前沿。

以下表格比較了兩種咖啡豆的處理方式:

| 莊園/處理法 | 發酵方式 | 乾燥方式 | 風味描述 |

|---|---|---|---|

| 哥斯大黎加【拉斯拉哈斯莊園 黑靈魂】 | – | 非洲棚架初步脫水,溫室慢乾(約三週) | 厚實黏稠,鳳梨、芒果、焦糖感 |

| 巴拿馬【艾利達莊園 厭氧慢乾蜜處理】 | 密封罐厭氧發酵(96小時,或加入果乾茶) | 慢乾日曬 (ASD) | 極致甜感,乾淨厚實的酒香與果汁感 |

關於蜜處理醇厚度的終極問答 (FAQ)

- Q1:所以,蜜處理的顏色(黃、紅、黑)到底還有參考價值嗎?

當然有。在同一個莊園、同一個產季、製程穩定的前提下,顏色依然是醇厚度潛力的一個「相對指標」。黑蜜通常意味著更長的發酵時間和更高的醇厚潛力。但你不應該跨莊園、跨產地去比較,因為 A 莊園的黃蜜可能因為其精湛的發酵控制,口感比 B 莊園粗糙的黑蜜更好。

- Q2:蜜處理咖啡喝起來黏黏的,是因為果膠殘留嗎?

不是。如前文所述,你感受到的黏稠感或絲滑感,主要來自於發酵後生成的可溶性物質,如果膠質降解後的多醣體、甘油等。高品質的蜜處理應該是乾淨的甜感與順滑的觸感,而非粗糙的黏膩感。

- Q3:為什麼有些蜜處理咖啡喝起來有酒味?這是好的嗎?

輕微、乾淨的酒香或發酵感,通常是發酵控制得當的標誌,尤其在厭氧處理或慢乾日曬中很常見,能增加風味的複雜度。 但如果出現的是刺鼻的醋酸味或過熟的腐敗水果味,則很可能是發酵過度或受到污染的瑕疵風味。

- Q4:購買蜜處理咖啡豆時,除了看顏色,我還應該注意什麼資訊?

尋找更詳細的處理法描述。關鍵字如「慢速乾燥 (Slow Dry)」、「溫室乾燥 (Greenhouse Drying)」、「分段乾燥 (Staged Drying)」、「厭氧 (Anaerobic)」、「拉長發酵 (Extended Fermentation)」等,都暗示著處理者在醇厚度的提升上下了更多功夫。此外,莊園名稱和處理廠的聲譽也是重要的品質保證。