我們來談談台灣高山咖啡。多數人會直接聯想到「阿里山」、「花果香」、「很貴」,這些標籤沒錯,但只觸及皮毛。今天,我們要深入挖掘的是這些標籤背後的結構性因素——那些真正決定台灣咖啡風味與價格的「為什麼」。你會發現,台灣咖啡之所以獨特,不僅僅是風土,更是一場由「精緻農業」思維主導,在成本與品質之間不斷拉扯的昂貴實驗。它的「精品」光環,既是品質的勳章,也可能是發展的枷鎖。

破除風土迷思:海拔之外,什麼才是風味的真正推手?

許多人將台灣咖啡的優異風味,簡單歸因於高海拔。然而,海拔只是基礎門檻,真正的風味魔法,發生在採收之後的處理環節。在高昂的土地與人力成本壓力下,台灣咖啡莊園走向了「小而美」的極致,這反而催生了世界級的處理技術。

「精緻農業」如何讓處理法玩出新高度?

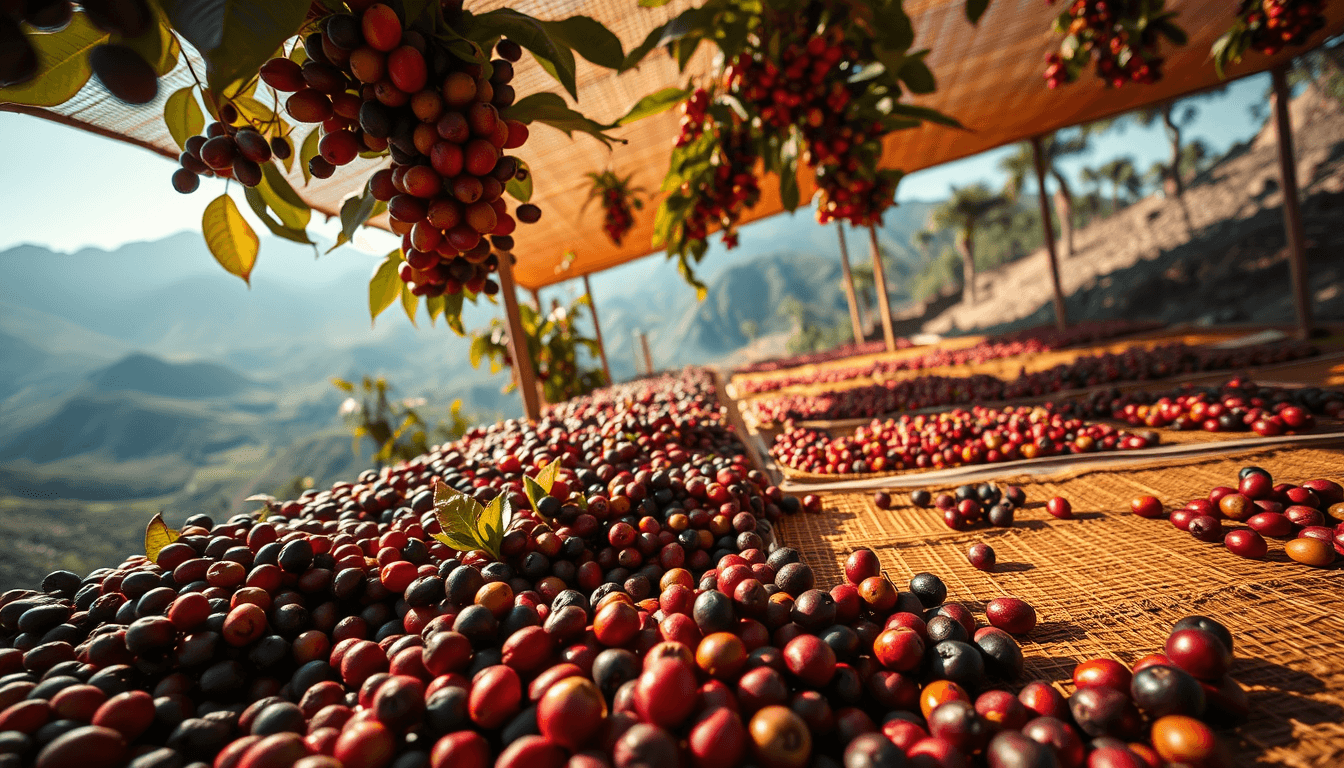

台灣咖啡農無法像中南美洲或非洲那樣進行大規模、低成本的生產。 這種限制,反而迫使他們將所有心力灌注在小批量、高價值的精緻化生產上。這意味著,莊園主有本錢與動機去嘗試各種前衛、高風險、但風味回報也極高的處理法。例如,近年流行的【厭氧發酵處理法】,就是將咖啡櫻桃放入無氧環境的密封容器中,精準控制溫度、濕度與發酵時間。 這種模仿葡萄酒釀造的技術,能創造出傳統日曬、水洗難以企及的、更明亮的酒香與更複雜的風味層次。 阿里山的【鄒築園】莊主方政倫,便是透過改良傳統處理法,創造出帶有水果酒及白蘭地香氣的招牌咖啡,成功打響名號。 這種不計成本的精雕細琢,才是台灣咖啡風味能挑戰國際市場的核心武器。

為何台灣咖啡的「乾淨度」與「甜感」能挑戰世界頂級莊園?

台灣高山咖啡普遍帶有極高的「乾淨度」與細緻的「甜感」,這同樣源於不惜成本的「精緻農業」模式。 首先,台灣的咖啡採收幾乎完全依賴【人工手摘】,只挑選熟透的紅色咖啡櫻桃,從源頭就排除了未熟豆的澀味與雜味。 其次,高海拔(通常指海拔1000公尺以上)的低溫環境延緩了咖啡果實的成熟速度,讓咖啡豆能累積更多糖分與有機酸,這是甜感的基礎。 最後,普遍採用的【水洗處理法】,雖然工序繁瑣,但能有效地去除果皮、果肉與果膠,讓咖啡豆本身的純淨風味(特別是明亮酸質與花香)得以完整展現,口感乾淨清爽。 這些環節的疊加,共同造就了台灣咖啡那種清澈如高山泉水般的純淨風味。

以下表格整理了台灣咖啡高品質的關鍵因素:

| 因素 | 說明 |

|---|---|

| 採收方式 | 人工手摘,僅挑選熟透的紅色咖啡櫻桃 |

| 海拔高度 | 高海拔(1000公尺以上) |

| 處理法 | 水洗處理法 |

成本的真相:一杯台灣高山咖啡,錢花到哪去了?

談到台灣咖啡,價格是繞不開的話題。許多人驚訝於其遠高於進口豆的售價,這背後的真相,是一筆由土地、人力與市場預期共同構成的經濟帳。

土地與人力成本,如何成為品質的雙面刃?

台灣咖啡的昂貴,首先來自於極高的生產成本。 台灣的土地與人力成本,相較於全球主要咖啡產區,高出數倍甚至數十倍。 一位台灣咖啡農的日薪,可能是中南美洲咖啡農的好幾倍。 這種高昂的成本結構,意味著台灣咖啡從一開始就無法走大眾市場路線,必須瞄準金字塔頂端的精品市場。 這是一把雙面刃:一方面,它倒逼生產者必須追求極致品質,才能支撐起高昂的售價;另一方面,過高的價格門檻也限制了其市場普及度,讓許多消費者望而卻步。

「冠軍豆」光環下,市場價格的真實與泡沫?

近年來,台灣咖啡在國內外賽事上屢創佳績,極大地推升了市場行情。 2021年,在由【卓越咖啡聯盟 (ACE)】舉辦的PCA生豆競標會上,來自嘉義【卓武山咖啡農場】的日曬藝伎豆,創下了每磅500.5美元(約每公斤新台幣3萬元)的驚人天價。 隔年,【豆御香藝伎莊園】的咖啡豆也以每磅183.5美元的高價拍出。 這些「冠軍豆」的出現,為台灣咖啡帶來了巨大的光環,證明了其品質足以媲美世界頂級莊園。然而,這種由競標驅動的價格,也可能存在泡沫化的風險,它拉高了整個市場的價格預期,但普通消費者能否普遍接受,仍是一個問號。

從產地到餐桌:如何聰明選購,避開「高價低質」的陷阱?

面對價格不菲的台灣高山咖啡,消費者需要更聰明的選購策略,才能確保每一分錢都花在刀口上,真正品嚐到物有所值的風味。

除了「阿里山」,你還應該認識哪些潛力產區?

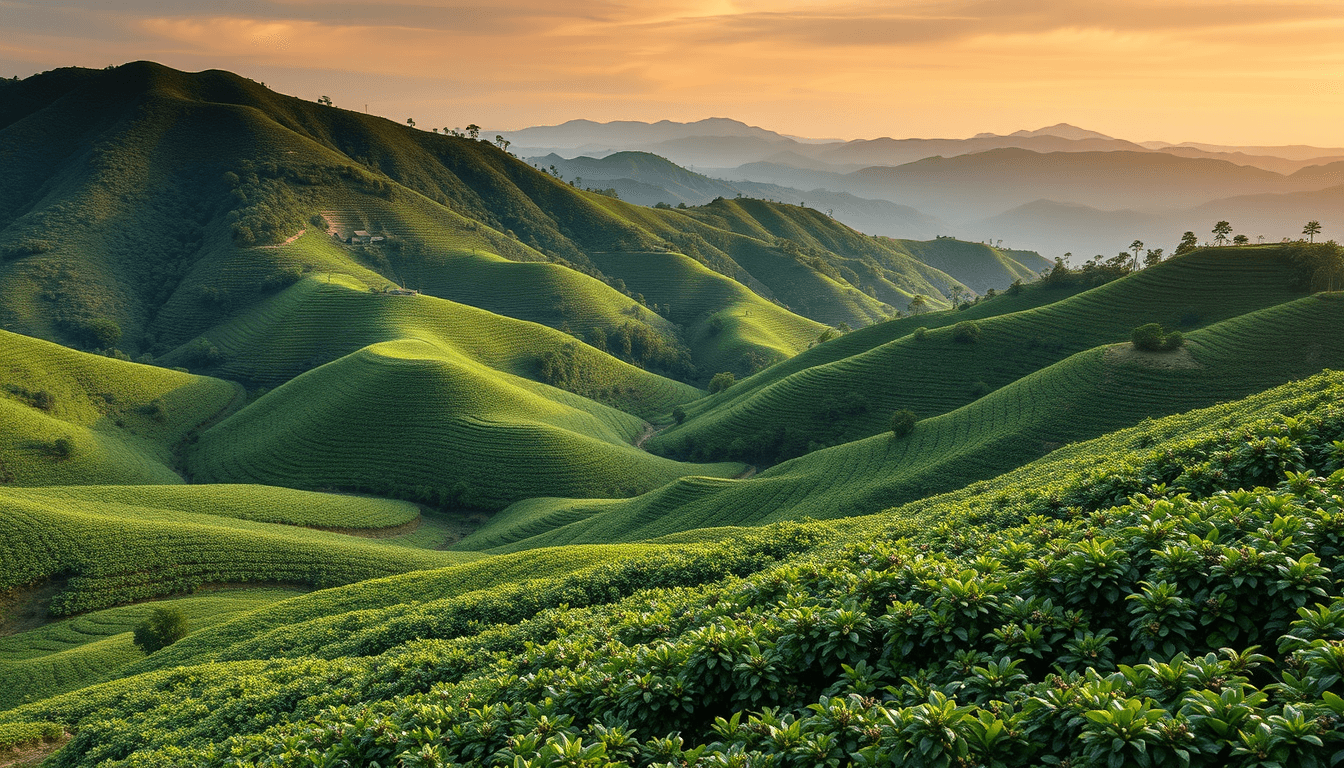

阿里山無疑是台灣最知名的咖啡產區,以其均衡的風味和高甜度著稱。 但台灣的潛力產區遠不止於此。南投國姓、仁愛鄉,雲林古坑,以及花東縱谷等地,都因其獨特的微型氣候與土壤條件,發展出各具特色的風味。例如,南投國姓鄉的咖啡,近年來在評鑑中表現突出;花蓮的咖啡則可能因為太平洋的水氣調節,帶有不同的風味輪廓。 認識這些新興產區,有助於你跳脫單一產區的迷思,探索更豐富的台灣咖啡風味地圖。

解讀包裝標示:哪些關鍵字能幫你預判咖啡的真實風味?

選購時,學會解讀包裝上的資訊至關重要。 除了產區,你應該重點關注以下幾個關鍵字:

- 品種: 台灣目前主要種植【阿拉比卡】,旗下又以「鐵比卡 (Typica)」、「波旁 (Bourbon)」、「藝伎 (Geisha)」等為主。 「藝伎」通常帶有顯著的茉莉花與柑橘香氣,價格也最高。

- 處理法: 「日曬」通常果香濃郁、口感醇厚;「水洗」則酸質明亮、風味乾淨;「蜜處理」介於兩者之間,甜感突出。

- 烘焙日期: 這是判斷新鮮度的最重要指標。 盡量選擇烘焙後一個月內的豆子,風味最為鮮活。

- 海拔: 海拔越高,通常風味越是細緻、酸質越明亮。

透過這些標示的組合,你可以大致預判一包咖啡的風味走向,避免盲目選購。

以下是咖啡豆的品種與處理法比較:

| 關鍵字 | 說明 | 特性 |

|---|---|---|

| 品種:阿拉比卡-藝伎 | 台灣主要種植 | 茉莉花與柑橘香氣,價格最高 |

| 處理法:日曬 | – | 果香濃郁、口感醇厚 |

| 處理法:水洗 | – | 酸質明亮、風味乾淨 |

| 處理法:蜜處理 | – | 甜感突出 |

| 烘焙日期 | – | 烘焙後一個月內風味最鮮活 |

| 海拔 | – | 越高風味越細緻、酸質越明亮 |

沖煮的藝術:如何最大化釋放台灣豆的獨特花果香?

好的台灣高山咖啡豆質地堅實、風味精細,沖煮時需要溫柔對待,才能將其潛藏的優雅花果香氣完整釋放。錯誤的沖煮方式,很可能浪費了豆子本身的優異潛質。

為何較低水溫與較慢流速是關鍵?

對於淺焙或中淺焙的台灣高山咖啡,我建議使用攝氏88至92度的水溫進行沖煮。 較低的水溫可以避免過度萃取,防止產生不悅的苦澀味,並更好地保留細緻的花香和果酸。 同時,採用較慢、較溫柔的注水流速,可以延長粉水接觸時間,讓風味物質更完整地溶出,使口感更為圓潤、甜感更佳。

「悶蒸」時間的細微調控,如何影響風味的層次感?

【悶蒸】是手沖的第一步,目的是讓咖啡粉內的二氧化碳排出,為後續的均勻萃取做準備。 對於新鮮的台灣高山豆,悶蒸尤其重要。我建議的悶蒸時間約為30秒,水量約為咖啡粉重的2倍。 適當的悶蒸能顯著提升咖啡的甜感與層次感。 你可以嘗試將悶蒸時間拉長到45秒,可能會發現風味的酸甜感更加突出,這也是微調風味的有趣之處。

專家常見問答 (Expert FAQ)

- Q1: 台灣咖啡豆需要「養豆」嗎?要養多久?

是的,需要。【養豆】是指讓剛烘焙好的咖啡豆靜置一段時間,排出過多的二氧化碳。 一般來說,淺焙豆建議養10-14天,中焙豆約7天,中深焙則為4-5天。 適當的養豆能讓沖煮出的咖啡口感更圓潤,風味更完整。

- Q2: 台灣有自己的咖啡品種嗎?還是都從國外引進?

台灣目前商業種植的咖啡品種,絕大多數是從國外引進的【阿拉比卡】、【羅布斯塔】和【賴比瑞亞】三大原種。 其中,阿拉比卡種因風味較佳,為種植主流,其下包含了鐵比卡、波旁、SL34、藝伎等多個品種。 雖然有日治時期留下的蹤跡,但嚴格來說,目前沒有廣泛商業化種植的「台灣原生種」。

- Q3: 購買時,選擇「日曬」、「水洗」還是「蜜處理」?有何不同?

這取決於你的口味偏好。【日曬法】保留了果皮果肉一起乾燥,風味最為狂野,帶有濃郁果香甚至酒香。 【水洗法】去除了果肉果膠再乾燥,風味最乾淨、酸質明亮。 【蜜處理法】則保留部分果膠,甜感非常突出,風味介於兩者之間。

- Q4: 台灣高山咖啡的咖啡因含量比較高嗎?

不一定,甚至可能較低。咖啡因是植物的天然防禦機制,用以抵抗病蟲害。 高海拔地區氣溫較低、病蟲害較少,因此咖啡樹產生的咖啡因含量通常相對較低。 所以,如果你想品嚐風味豐富且咖啡因較低的咖啡,高海拔的阿拉比卡豆是個理想的選擇。