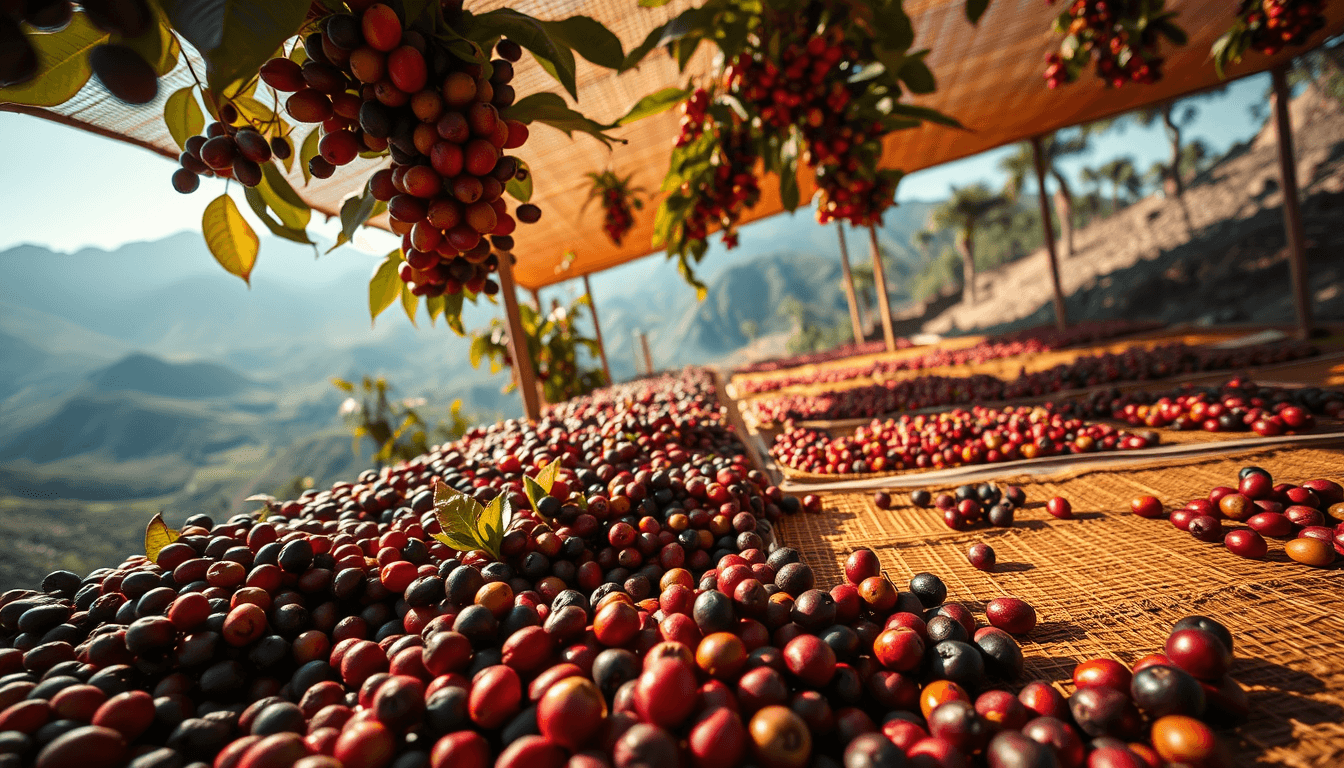

烘豆曲線不只是溫度記錄,更是咖啡風味密碼的科學解讀系統。根據2024年《科學報告》期刊研究顯示,精準的烘豆曲線控制能讓同一批咖啡豆展現出截然不同的風味特徵。本文將運用系統化診斷方法與數據驅動技術,帶您從基礎溫度監控進階到專家級的烘豆曲線掌控,讓每一杯咖啡都能精準呈現預期風味。

烘豆曲線的科學原理是什麼?核心參數如何影響風味發展?

溫度變化如何決定咖啡風味特徵?關鍵區間有哪些?

Maillard反應(美拉德反應)是咖啡風味形成的核心化學反應,在150°C開始啟動,產生超過1000種芳香化合物。不同溫度區間會觸發不同的化學反應路徑,直接決定最終風味特徵。根據烘豆曲線的核心要素研究,溫度控制精度必須達到±1°C才能確保風味穩定性。

| 溫度區間 (°C) | 主要化學反應 | 風味特徵形成 | 關鍵控制點 |

|---|---|---|---|

| 150-170 | Maillard反應初期 | 酸味發展,果香形成 | 升溫速率6-8°C/分鐘 |

| 170-190 | 焦糖化反應 | 甜味增強,焦糖香氣 | RoR逐步下降至10°C/分鐘 |

| 190-205 | 一爆階段 | 平衡點,複雜度最高 | 發展時間12-25% |

| 205-230 | 深度焦糖化 | 苦味形成,煙燻調性 | RoR控制在3-6°C/分鐘 |

關鍵在於理解熱量傳導機制:傳導熱(接觸加熱)、對流熱(熱風循環)、輻射熱(紅外線加熱)三者比例決定了風味發展的路徑。專業烘豆師會根據豆種密度、含水率、海拔高度調整這三種熱能比例,達到預期風味目標。

RoR下降率為什麼重要?如何判斷理想的升溫速度?

RoR(Rate of Rise,升溫速率)是烘豆曲線中最關鍵的動態指標,表示豆溫每分鐘的上升度數。根據咖啡專家Scott Rao的研究,理想的RoR應呈現持續下降趨勢,避免出現平台期或劇烈波動。

- 最大RoR (8-15分鐘):初期快速升溫階段,通常達到15-25°C/分鐘,確保豆子均勻受熱

- 一爆前RoR:降至8-12°C/分鐘,讓化學反應有足夠時間進行

- 發展期RoR:控制在3-6°C/分鐘,避免焦糖化過度或不足

- 下豆前RoR:維持在2-4°C/分鐘,確保風味發展完整

RoR突然下降(稱為”崩潰”)會導致烘烤不足(baked coffee),產生紙板味、平淡無味的缺陷。相反,RoR上升過快會造成燒焦(scorched),產生苦澀的焦味。掌握RoR變化規律是區分業餘與專業烘豆師的重要指標。

各烘焙階段的精準控制技巧是什麼?如何掌握關鍵轉折點?

脫水期與焦糖化階段該如何精準判讀?溫度控制的黃金法則?

脫水期(Drying Phase)佔整個烘焙時間的40-50%,是決定後續風味發展的關鍵基礎。在這個階段,豆子的含水率從12%降至2%以下,細胞壁開始軟化,為後續化學反應做準備。

脫水期控制的黃金法則:維持穩定的6-8°C/分鐘升溫速率,避免表面過熱而內部未熟的外焦內生現象。當豆溫達到160°C時,焦糖化反應開始啟動,此時需要特別注意RoR的變化。

| 階段 | 溫度範圍 | 時間佔比 | 關鍵控制點 |

|---|---|---|---|

| 脫水初期 | 80-120°C | 25-30% | 維持高RoR,快速脫水 |

| 脫水後期 | 120-150°C | 15-20% | 開始降低RoR,準備轉折 |

| 焦糖化初期 | 150-170°C | 20-25% | 酸味形成,保持穩定RoR |

| 焦糖化發展 | 170-190°C | 15-20% | 甜味平衡,逐步降低RoR |

判讀轉折點的技巧:觀察豆色從淺黃轉為淺褐、聞到類似烤麵包的香氣、聽到輕微的劈啪聲,這些都是焦糖化階段啟動的信號。專業烘豆師會在此時微調火力,確保後續發展順暢。

一爆到收尾的時間管理如何做到分秒不差?

一爆(First Crack)通常發生在190-205°C,標誌著豆子內部結構的根本性改變。此時豆子內部壓力急劇上升,纖維結構開始破裂,發出清脆的爆裂聲。這兩個時間點的拿捏直接決定了最終風味的平衡度。

- 一爆前30秒:預熱階段,將RoR降至8-10°C/分鐘,為爆裂做準備

- 一爆開始:記錄精確時間點,開始計算發展時間比例

- 一爆密集期:維持穩定RoR,不要急於調整,讓反應自然進行

- 一爆尾聲:評估發展程度,決定是否延長或準備下豆

- 下豆決策:綜合豆色、香氣、RoR變化做最終判斷

發展時間比例(Development Time Ratio)是關鍵指標:淺焙控制在12-18%,中焙15-22%,深焙20-25%。時間過短會導致發展不足,出現生澀味;時間過長則會過度焦糖化,失去原始風味特徵。快速冷卻至室溫(3-4分鐘內)是鎖定風味的最後關鍵步驟。

烘豆出現問題時該如何系統性診斷?解決方案有哪些?

常見烘豆失敗症狀該如何診斷?對應的解決策略?

建立系統化診斷流程是提升烘豆品質的關鍵。每次失敗都是寶貴的學習機會,關鍵在於準確識別問題根源並建立對應的解決方案資料庫。

| 症狀 | 風味描述 | 根本原因 | 解決方案 |

|---|---|---|---|

| 發展不足(Underdeveloped) | 草腥味、生澀、單薄 | 發展時間過短或RoR過高 | 延長發展時間至15-20%,降低後期RoR |

| 烘烤味(Baked) | 紙板味、平淡、無香氣 | RoR平台期過長 | 保持RoR持續下降,避免平台期 |

| 燒焦味(Scorched) | 焦苦、刺激、煙燻過重 | 初期RoR過高或火力過猛 | 降低起始火力,控制初期RoR在15°C/分鐘內 |

| 不均勻(Uneven) | 同批次風味差異大 | 攪拌不足或溫度不均 | 增加攪拌頻率,檢查熱風分布 |

| 過度發展(Overdeveloped) | 苦澀、單調、失去原味 | 發展時間過長或溫度過高 | 縮短發展時間至12-18%,控制最高溫度 |

診斷步驟:首先記錄詳細的烘焙數據(溫度曲線、RoR變化、時間節點),然後進行杯測評估,比對風味缺陷與曲線異常的關聯性。建立個人的故障資料庫,累積經驗值是成為專業烘豆師的必經之路。

如何建立自己的烘豆SOP?品質穩定性如何提升?

建立標準化作業程序是確保品質穩定的基石。每次烘焙都應記錄環境變數:室溫、濕度、氣壓、來自高海拔的豆子特性等因素,這些看似微小的變數都會影響最終結果。

- 預熱標準化:機器預熱至穩定溫度(180-200°C),確保熱源分布均勻

- 批量控制:同一台機器維持固定批量,避免熱容量變化影響曲線

- 數據記錄:建立詳細的烘焙日誌,包含環境條件、豆種資訊、曲線參數

- 感官校準:定期進行杯測訓練,校準感官標準和風味記憶

- 設備維護:定期校正溫度探頭(±1°C精度),清潔煙囪和風道

品質控制環節:建立三階段驗證機制 – 烘焙過程監控、下豆後視覺檢查、24小時後杯測確認。只有通過三階段驗證的烘豆曲線才能納入標準化SOP,確保每批咖啡都能達到預期品質標準。

現代烘豆工具如何選擇?AI輔助技術能帶來什麼優勢?

傳統vs數位烘豆設備該如何選擇?投資報酬率如何評估?

現代烘豆設備的選擇應基於精確度需求與產量規模來決定。傳統機械式烘豆機具有良好的熱穩定性,但缺乏精確的數據記錄功能;數位化設備則提供豐富的監控數據,但初期投資較高。

| 設備類型 | 精確度 | 價格範圍(台幣) | 適用場景 | 投資回收期 |

|---|---|---|---|---|

| 基礎機械式 | ±3-5°C | 3-8萬 | 家用/小量測試 | 6-12個月 |

| 專業數位式 | ±1°C | 15-50萬 | 商業烘焙 | 18-24個月 |

| 智能自動化 | ±0.5°C | 80-200萬 | 大型生產 | 24-36個月 |

| 軟體輔助系統 | 數據分析 | 3-15萬/年 | 品質優化 | 12-18個月 |

選擇標準:初學者建議從中階數位設備開始,具備基本的溫度記錄和RoR顯示功能即可。商業化烘焙則需要考慮批量穩定性、重現性、以及長期維護成本。最重要的是設備的響應速度 – 從調整參數到實際溫度變化的延遲時間應控制在10-15秒內。

AI烘豆助手和數據分析軟體值得投資嗎?未來趨勢如何?

AI輔助烘豆技術正在革命性地改變傳統烘豆模式。現代AI系統能夠分析數百個變數的相互關係,預測不同曲線參數對最終風味的影響,甚至自動調整烘焙參數以達到目標風味輪廓。

核心優勢:機器學習演算法可以識別人眼難以察覺的曲線微妙變化,通過大數據分析找出最佳參數組合。一套專業的AI烘豆系統能夠儲存數千條成功曲線,自動比對相似豆種的最佳實踐,大幅縮短試錯時間。

未來發展趨勢:預測性烘焙將成為主流 – 系統能根據生豆的密度、含水率、產地特性自動推薦初始曲線;即時風味預測技術將讓烘豆師在烘焙過程中就能預知最終杯測結果;雲端數據共享平台將讓全球烘豆師能夠交流和優化曲線參數。投資AI輔助系統的最佳時機是當你已經掌握基礎烘豆技術,希望進一步提升穩定性和創新能力時。

專家級烘豆技巧總結與實戰建議

掌握烘豆曲線的精髓在於理解每個參數背後的科學原理,建立系統化的診斷和改進機制。從溫度控制的精確性、RoR變化的規律性,到現代化工具的合理運用,每個環節都需要持續的實踐和優化。真正的烘豆專家不僅能穩定重現理想風味,更能針對不同豆種創造出獨特的風味表達。持續學習、精準記錄、大膽實驗,是邁向專業烘豆師的不二法門。