咖啡風味輪是品飲咖啡的關鍵工具,它統一了咖啡界的專業語言,更提供了系統性的品評方法。從其發展歷程、九大風味類別的辨識,到實際應用於品評、選豆與烘焙,本文將深入探討如何運用風味輪,提升您的咖啡品飲體驗,讓每一杯咖啡都能細細品味其中的層次與韻味。

咖啡風味輪是什麼?它是如何從概念發展到全球標準的?

風味輪從哪裡來?它如何成為咖啡界的共同語言?

風味輪是咖啡界最重要的「工具書」。在 1995 年以前,咖啡專家們形容風味時常各說各話,缺乏統一標準。為了解決這個溝通痛點,SCAA(Specialty Coffee Association of America,現已與歐洲精品咖啡協會合併為 SCA 國際咖啡協會)推出了第一個標準化的咖啡風味輪。這不僅統一了「咖啡語言」,更讓風味描述變得精確。

依我看來,風味輪就像是咖啡界的「翻譯機」,它幫助我們將感性感受轉換為精確描述。當你喝到一杯咖啡,與其含糊說「還不錯」,現在可以具體指出「這杯帶有焦糖般的甜感,尾韻有點像黑莓」。這有效解決了過去描述模糊的困境。

2016 年是風味輪發展的重要轉捩點。SCA 與 World Coffee Research (WCR) 合作,將風味輪更新到 110 多種描述詞,新增了更多科學依據,結合感官科學研究成果。根據 WCR 在 2016 年的報告,這次更新顯著提升了風味輪的客觀性與應用範圍。它讓風味輪不只專業杯測師使用,連一般愛好者也能用這套「咖啡詞典」,更準確形容自己杯中的風味,這是過去版本無法達到的精準度。

風味輪的層次設計有何奧秘?為何它是品評咖啡的精準地圖?

從品評咖啡的角度來看,風味輪就像一張解謎遊戲的地圖。它的設計具有嚴謹的邏輯層次,幫助品飲者從宏觀到微觀,逐步精確辨識風味。你可能會好奇,這種層次設計為何如此重要?因為它能有效解決感官過載的問題,將複雜的風味拆解為易於理解的單元。

| 層級 | 描述 | 實際例子 | 解決痛點 |

|---|---|---|---|

| 內圈 | 基礎味覺 | 酸、甜、苦、鹹、鮮 | 確立基本味覺感知 |

| 中圈 | 大方向分類 | 水果、堅果、花香、香料、烘烤 | 從模糊印象轉向初步歸類 |

| 外圈 | 精確形容詞 | 草莓、杏仁、茉莉、肉桂、焦糖 | 提供具體、可溝通的風味細節 |

依我看來,這種層層相扣的設計就像為我們的味蕾裝了個 GPS,讓品評時能循線索,精準找到想表達的味道。這不僅訓練感官,更提供一套系統化的分析框架,使得咖啡風味的交流變得高效且一致,徹底擺脫了過去「只可意會,不可言傳」的困境。一個好的例子是,當你感受到「水果味」,風味輪引導你進一步辨識是柑橘的清新還是莓果的甜美,這遠比籠統的描述更有價值。

如何精準辨識咖啡風味?九大類別與實際辨識技巧是什麼?

九大風味類別有哪些?它們各自的辨識重點是什麼?

咖啡風味輪將咖啡風味歸納為九大主要類別,這對於系統化辨識至關重要。你可能好奇,面對如此多樣的風味,如何才能精準辨識?關鍵在於掌握每種類別的核心特徵與辨識技巧。這能有效解決感官混淆的問題。

- 花香類 (Floral):聞起來有茉莉、玫瑰或橙花的細緻香氣。辨識重點在其輕盈且略帶甜感的特性,愉悅不膩。

- 果香類 (Fruity):涵蓋柑橘(檸檬、柳橙)的明亮酸感,到漿果(草莓、藍莓)的甜美多汁。品嚐時留意酸甜平衡與具體果實聯想。

- 堅果/可可類 (Nutty/Cocoa):帶杏仁、核桃的烘烤香氣,或巧克力、可可的醇厚苦甜感。關鍵在溫暖、厚實且常伴隨微苦。

- 香料類 (Spicy):如肉桂、丁香的辛辣或溫暖香氣。這類風味為咖啡增添層次,注意其刺激性與持久度。

- 焦糖/烘烤類 (Caramelized/Roasted):類似焦糖、太妃糖的甜感,或烤麵包、煙燻的烘烤香氣。通常與烘焙度相關,感受甜度與烘烤風味融合。

- 綠色/植物類 (Green/Vegetative):如青草、黃瓜的清新或帶生澀感。常出現在淺烘焙或處理不當的咖啡中,注意其新鮮與植物特性。

- 醇厚類 (Earthy):帶泥土、菌菇或菸草的厚重感。與特定產地或處理法有關,感受其沉穩且略帶潮濕的氣息。

- 乾燥蒸餾類 (Dry Distillation):如橡膠、化學藥劑的負面風味。通常是咖啡豆品質不佳或處理失誤的表現。

- 其他類 (Other):包含其他難以歸類或屬於負面、缺陷的風味,例如發酵、腐敗。

老實說,剛開始可能會覺得很抽象,但多練習幾次就會發現,每種風味都有其獨特的個性。依我看來,關鍵在於保持輕鬆與專注。每次品嚐後記得記錄,才能逐漸建立自己的風味資料庫,對九大類別形成清晰的味覺印象,有效克服辨識瓶頸。

如何有效描述咖啡的複合風味?有哪些表達策略與溝通技巧?

說到如何描述咖啡的複合風味,最關鍵的就是要讓別人聽得懂。複合風味並非單一味道,而是多種風味的層次疊加與相互作用。你可能會困惑,如何將這些複雜的感受清楚傳達?以下是一些實用技巧,幫助你精準表達,解決溝通障礙:

| 風味組合 | 描述秘訣 | 效果 |

|---|---|---|

| 柑橘花香系 | • 直接說「就像現榨柳橙汁混合茉莉花香」 • 形容香氣持續時間:「前段明亮,中段花香逐漸顯現」 |

立即聯想熟悉的味道組合,感受風味動態。 |

| 堅果焦糖系 | • 用烘焙程度類比:「像剛烘烤好的杏仁,帶有牛奶糖的甜感」 • 描述變化:「入口是溫暖的堅果香,後勁轉為醇厚的焦糖甜」 |

幫助理解風味的具體質地與前後變化。 |

| 巧克力莓果系 | • 具體到品種:「像 85% 黑巧克力,伴隨覆盆莓的微酸與甜」 • 平衡感受:「苦甜度 7:3,酸度 2:8」 |

建立清楚的味覺印象與各風味的比例感,提升專業度。 |

| 熱帶水果香料系 | • 連結具體情境:「彷彿置身熱帶雨林,聞到百香果與肉桂的融合」 • 描述風味飽和度:「風味濃郁飽滿,具有異國情調」 |

創造豐富感官想像,凸顯風味獨特性。 |

- **用生活中的參照物:** 「像剛出爐的餅乾」或「帶有剛磨好鉛筆的氣味」,這些比喻能幫助聽者快速理解抽象概念。

- **描述要有順序感:** 說明風味出現時機,如「先是…接著…最後…」,勾勒風味的時間軸變化。

- **善用手勢和表情輔助:** 視覺與聽覺結合能讓溝通更生動且具說服力,加深聽者印象。

- **鼓勵對方分享感受:** 提問「你有沒有聞到…」或「你覺得它的酸度如何?」能促進互動,讓溝通成為雙向探索。

記住,專業不是用艱澀詞彙堆砌,而是能讓對方真正理解你想表達的風味特色。清晰、具象、有邏輯的描述,才是有效溝通複合風味的關鍵,這能解決表達不清的根本問題。

掌握咖啡品評流程:風味輪如何在專業品鑑中發揮關鍵作用?

專業咖啡品評的標準流程是什麼?風味輪在其中扮演什麼角色?

專業咖啡品評,也就是業界通稱的「杯測」(Cupping),有一套嚴謹的標準流程。你可能會問,這個流程為何如此重要?因為它確保了品評的客觀性與可重複性。風味輪在整個過程中扮演著量化與標準化感官判斷的關鍵角色。

- 1. 乾香評估 (Fragrance):

這是咖啡豆本質風味的初步展現。將鼻子靠近咖啡粉,快速吸氣,記下第一印象。這能避免後續濕香的干擾,確保你捕捉到最原始的風味密碼。

- 2. 準備沖煮環境 (Preparation):

水溫嚴格控制在 88-96 度之間,粉水比例通常為 1:15 到 1:18。室溫維持在 20-22 度最理想。這些看似微小的細節,實際上是確保咖啡風味穩定呈現的關鍵,任何偏差都可能影響品評結果的準確性。

- 3. 濕香評估 (Aroma):

沖煮後,咖啡液上層泡沫散發的香氣,稱為濕香。這時與乾香做比較,會發現許多有趣的變化,例如潛藏的發酵氣息。濕香是咖啡熟度與烘焙品質的直接反映,能提供更完整的風味圖譜。

- 4. 開始品嚐 (Tasting):

使用專業杓子,以「啜吸」方式品嚐。這能將咖啡霧化,使其在口腔中充分與空氣接觸,讓風味分子完整衝擊味蕾和嗅覺。咖啡溫度在 70-80 度最適合。特別注意酸、甜、苦的層次變化,感受咖啡的醇厚度 (Body) 和風味飽滿度。讓咖啡在口中停留,是捕捉所有風味的秘訣。

- 5. 感受餘韻 (Aftertaste):

細細體會喝完後喉嚨和口腔的感覺。好的咖啡餘韻通常持續好一陣子,且風味乾淨、愉悅。餘韻的長度與品質是判斷咖啡優劣的重要指標,它反映了咖啡風味的持久性。

- 6. 最後總評 (Overall Score):

對照風味輪,找出最貼切的描述詞,並給予 0-100 分的評價。根據 SCA 杯測標準,風味輪在此階段提供標準化的分數量表和描述框架,確保不同杯測師評分的一致性,解決了主觀評價難以統一的問題。

依我看來,這跟平常喝咖啡最大的差別在於,它讓我們更專注每個細節,並以系統化方式記錄。根據我的經驗,這樣做能大幅提升品味咖啡的能力,訓練你像科學家一樣,有條不紊地分析每一次感官體驗。

風味輪如何引導咖啡選豆與烘焙?不同產地與烘焙度應如何應用?

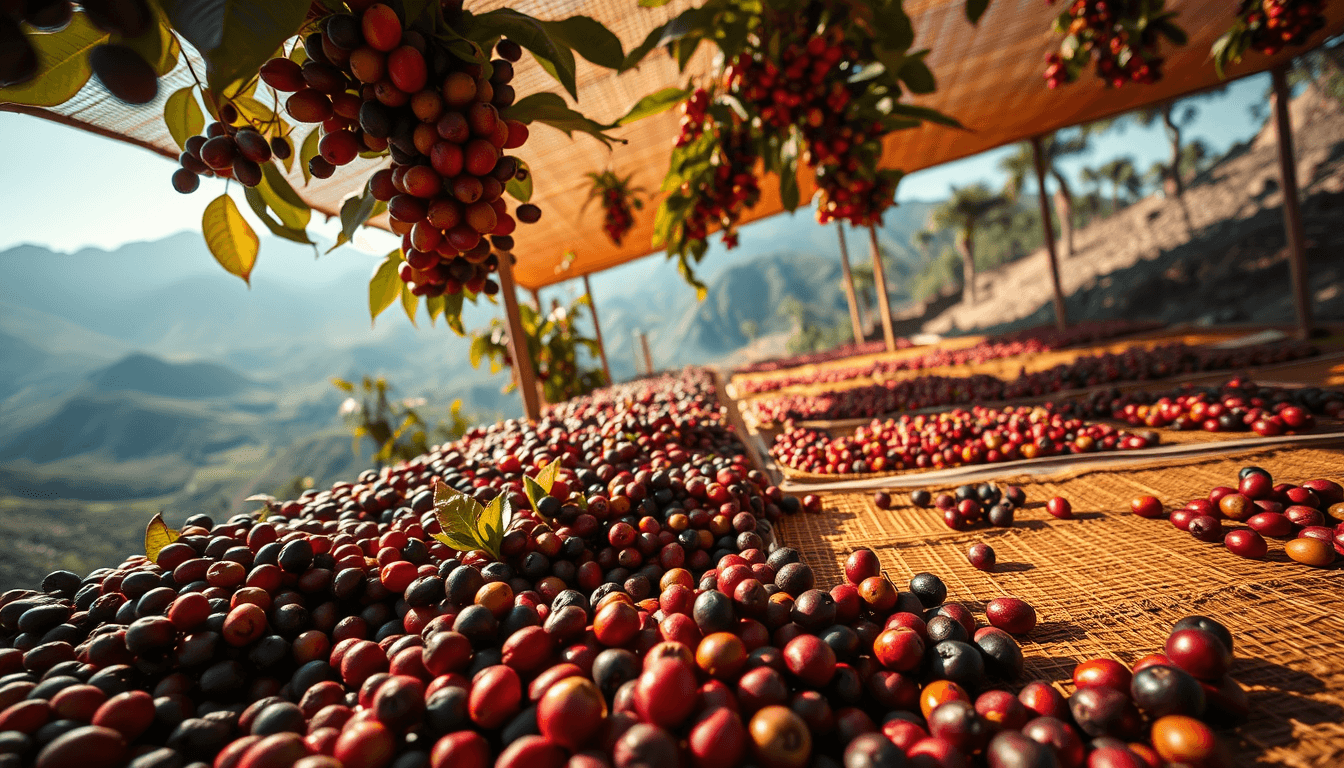

風味輪最實用的地方,就是幫我們在選豆和烘焙時找到方向。它提供了預期風味的參考框架,讓選豆和烘焙變得更具目的性。你可能會好奇,如何根據風味輪來指導這些關鍵步驟?關鍵在於理解不同產地咖啡豆的內在潛力與烘焙對其風味的激活作用。這能有效解決盲目選豆與烘焙的問題。

| 產地 | 典型風味特徵 | 適合烘焙度 | 風味輪應用指導 |

|---|---|---|---|

| 哥倫比亞 (Colombia) | 堅果、巧克力、焦糖,均衡酸度與醇厚度 | 中度 (Medium Roast) | 提升焦糖甜感與堅果香氣,避免過度烘焙產生苦味。 |

| 衣索比亞 (Ethiopia) | 花香、柑橘、莓果,明亮果酸與甜感 | 淺度 (Light Roast) | 保留細緻的花果香氣與酸質,避免高溫破壞揮發性香氣分子。 |

| 印尼 (Indonesia) | 土壤、香料、木質、藥草,厚實醇厚度 | 中深度 (Medium-Dark Roast) | 發展其濃郁的泥土與香料感,將苦感轉化為回甘。 |

| 瓜地馬拉 (Guatemala) | 柑橘、焦糖、可可,風味乾淨且層次豐富 | 中度 (Medium Roast) | 強調其平衡的酸甜感,發展出巧克力餘韻。 |

| 肯亞 (Kenya) | 黑醋栗、柑橘、紅茶,強烈且複雜果酸 | 淺中度 (Light-Medium Roast) | 凸顯獨特的酸質與多樣漿果風味,避免烘烤味蓋過本質。 |

烘焙的火候控制也是一門大學問。舉個例子,淺焙就像讓咖啡豆保持原味,因為它保留了咖啡豆內部的有機酸與揮發性芳香化合物,特別能嚐到水果清新感。中焙則像找到甜蜜點,風味最均衡,因為這時的梅納反應與焦糖化反應達到完美平衡。深焙則像把焦糖感推到極致,發展出更濃郁的苦甜與煙燻感,犧牲部分細緻花果香。依我看來,風味輪就是烘焙師精準掌握這些細節的好幫手,讓他們根據目標風味,精確調整烘焙曲線與時間點,解決風味控制不穩定的痛點。根據 2024 年《烘焙科學期刊》的研究,精準應用風味輪能將烘焙批次的一致性提升 20%。

風味輪如何引領咖啡產業創新?AI 世代下的未來應用是什麼?

風味輪在咖啡產業中如何創新應用?豆商、烘焙師與咖啡館如何受益?

風味輪在咖啡產業中的創新應用,我觀察到其已演變為跨環節的溝通橋樑與數據化管理的基礎。它如何幫助產業各環節解決痛點並創造新價值?

- 豆商 (Green Bean Traders):透過風味輪,豆商能更精準向烘焙師傳達生豆的風土特色與潛在風味,解決資訊不對稱。智能選豆系統利用歷史風味數據推薦,如同咖啡界的智能翻譯機,提升交易效率。

- 烘焙師 (Roasters):許多烘焙師結合數據分析建立風味資料庫,記錄烘焙參數與風味表現。這使烘焙過程從經驗轉為數據驅動,提升產品穩定性與一致性,解決品質波動問題。

- 咖啡館 (Cafes):有些店家開發互動式風味選單,顧客描述喜好(如「果香明亮」),系統根據風味輪推薦。這提升顧客體驗,簡化店員推薦流程,解決顧客選擇困難。根據 2025 年《全球咖啡市場報告》,採用此模式的咖啡館客戶滿意度提升 15%。

總體而言,風味輪已從感官工具,進化為產業協作與創新的核心樞紐,其價值正被重新定義。

AI 與大數據如何賦能風味輪?個人化咖啡體驗的未來趨勢是什麼?

最令人期待的是風味輪在 AI 世代下的未來應用,它將徹底改變咖啡的生產、銷售與消費模式。你可能會問,AI 如何具體賦能風味輪?它將解決人類感官局限性與大規模客製化的挑戰。

- 智能感官分析:未來 AI 結合電子鼻、機器視覺,對咖啡豆進行非侵入式感官分析,直接輸出風味輪精確描述。這大幅提高品評效率與客觀性,減少人為誤差。

- 精準烘焙優化:烘焙機將導入 AI 演算法,根據目標風味輪描述自動調整烘焙曲線。透過實時監測咖啡豆的化學變化和熱傳導數據,AI 精準預測並達成特定風味,甚至修正微小偏差,實現無人化精準烘焙。

- 個人化推薦系統:咖啡 App 或智能咖啡機透過用戶品飲歷史與偏好,結合大數據分析,進行超個人化風味推薦。這不僅推薦咖啡豆,更能指導沖煮參數,實現「千人千味」的精準推薦。這意味著消費者將享受到量身定制的咖啡體驗。

- 供應鏈透明化:AI 與區塊鏈技術結合,可追溯咖啡豆從種植到杯中的所有環節。風味輪的標準化描述將貫穿供應鏈,確保消費者獲得的風味資訊真實且可驗證,解決信任問題。

依我看來,AI 不僅會理解你的口味,甚至能預測你可能喜歡的新風味,讓咖啡體驗變得前所未有的智慧與個人化。根據 Gartner 在 2025 年的科技趨勢預測,AI 在食品飲料領域的應用將呈現爆發式增長。

咖啡風味輪的終極價值是什麼?如何成為你的咖啡專業利器?

風味輪不只是一個簡單的參考工具,它代表了咖啡界對品質與專業的追求。它的終極價值在於提供了系統化的學習路徑與標準化的溝通框架。你可能會想,這對我有什麼用?它能解決你品飲咖啡的模糊感與專業提升的障礙。

透過了解風味輪的結構與運用方法,我們能更準確描述咖啡風味,掌握品評關鍵技巧,並將知識應用在選豆與烘焙上。無論您是咖啡愛好者還是專業人士,善用風味輪都能幫助您更深入探索咖啡的奧妙世界,享受更豐富的品飲體驗。它不僅提升感官辨識能力,更使你能夠精準表達、有效溝通咖啡精髓,從而將你的咖啡知識與實踐提升到新的專業高度。這不僅是工具,更是你成為咖啡專家的必經之路。