您是否曾困惑,為何同樣來自衣索比亞的咖啡豆,有的喝起來像熱帶果汁,有的卻清澈如頂級烏龍茶?答案,就藏在咖啡櫻桃到生豆的蛻變過程——咖啡處理法 (Coffee Processing)。這不僅是道工序,更是決定咖啡風味、品質與價格的核心。作為您的專屬內容策略師,我將帶您跳脫傳統的科普介紹,從「精品咖啡投資顧問」的視角,拆解各處理法的風味報酬與風險,讓您學會像專家一樣思考與挑選。

為什麼說「處理法」是決定咖啡風味的第一個關鍵節點?

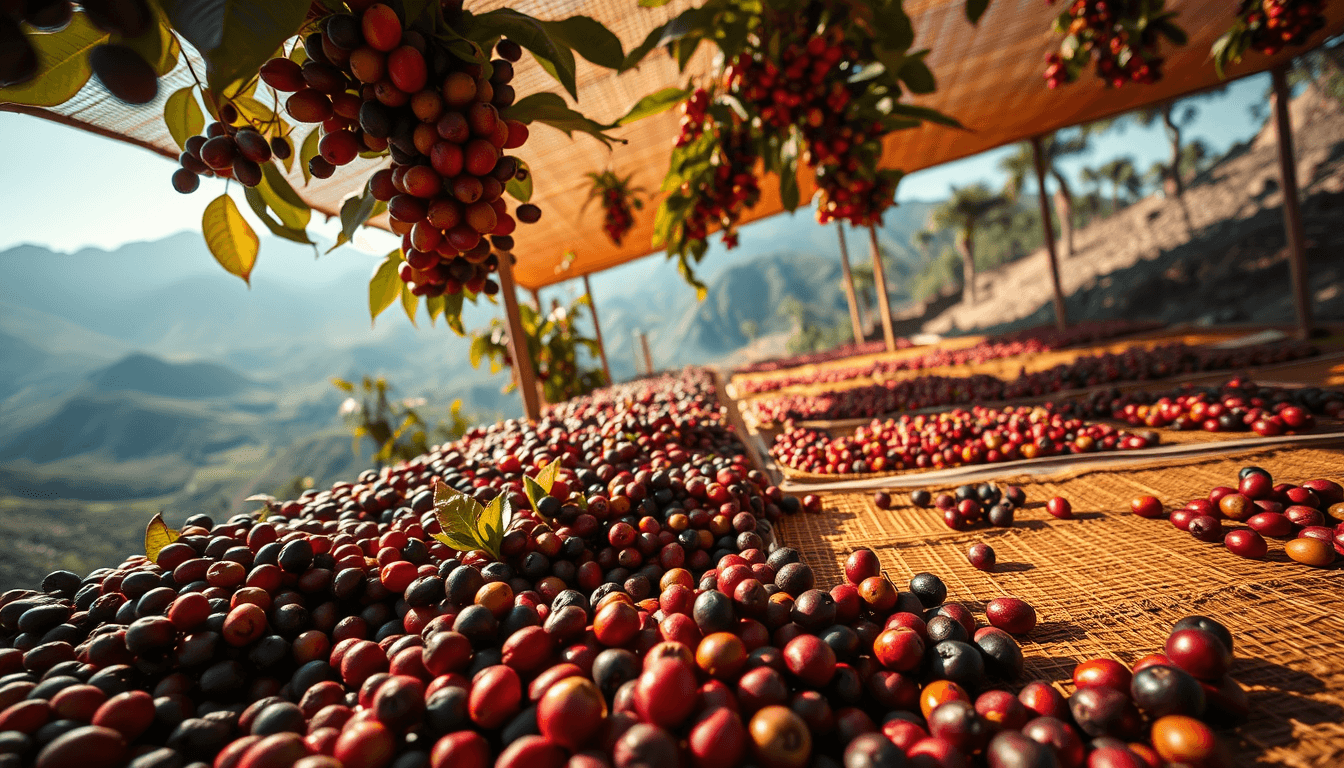

咖啡處理法的核心目標,是將易腐敗的咖啡櫻桃 (Coffee Cherry),安全地轉化為含水率在 10-12% 之間、穩定耐儲存的咖啡生豆 (Green Coffee Bean)。這一步是風味塑造的起點,因為處理過程中的「發酵」程度,直接決定了杯中風味的基調,是偏向果香濃郁,還是乾淨明亮。

咖啡處理究竟在「處理」什麼?從果實到生豆的核心目標是什麼?

簡單來說,處理法就是在處理果皮之下的果肉與果膠層 (Mucilage)。這層黏滑的物質富含糖分與有機酸,是微生物的絕佳食物。根據精品咖啡協會 (SCA) 的現行最佳實踐指南,控制這層果膠的發酵程度與乾燥速度,是達成理想風味與避免瑕疵的關鍵所在。整個過程主要圍繞著咖啡櫻桃的幾個部分進行:

- 果皮 (Skin/Pulp):最外層的紅色外皮。

- 果肉與果膠層 (Mucilage):風味發酵的關鍵引擎,也是所有處理法差異的核心。

- 羊皮層 (Parchment):包覆在生豆外的保護硬殼。

- 銀皮 (Silverskin):緊貼在生豆上的薄膜。

處理法的三大基本流派「日曬、水洗、蜜處理」最根本的區別在哪?

所有複雜的處理法,都源自於日曬跟水洗這兩大類的變形。它們最根本的區別在於:決定在乾燥前,要去除多少咖啡果肉。這個決策直接影響了風味的來源與乾淨度,我們可以透過下表快速理解其核心差異:

| 比較維度 | 日曬法 (Natural) | 水洗法 (Washed) | 蜜處理 (Honey) |

|---|---|---|---|

| 核心操作 | 完整保留果肉進行乾燥 | 先去除果肉再乾燥 | 去除部分果肉後乾燥 |

| 風味主要來源 | 果肉發酵與糖分滲透 | 生豆本身的純淨風味 | 果膠層甜感與發酵風味 |

| 風味特徵 | 濃郁、酒香、熱帶水果感 | 乾淨、明亮、花果酸質 | 甜感高、口感圓潤、介於兩者間 |

| 品管挑戰 | 發酵過度風險高,極度依賴天氣 | 耗水量大,但品質穩定 | 果膠層黏膩,易發霉,需精準控制 |

不同處理法如何精準地「調校」出迥異的風味光譜?

將處理法想像成料理方式:日曬如同「醃漬」,讓風味滲入食材;水洗則像「清蒸」,吃的是食材原味。每種方法都透過控制發酵,來放大或凸顯咖啡豆的特定風味。在我看來,理解背後的化學原理,是從消費者晉升為品鑑家的第一步。

為何日曬法能創造更濃郁的「發酵酒香」?其背後的化學反應是什麼?

日曬法能產生強烈發酵感與酒香的根本原因在於:它讓咖啡豆在富含糖分的果肉中進行長時間的發酵與乾燥。這過程如同釀造水果酒,在長達數週的曝曬中,微生物分解糖分產生大量酯類 (Esters)——這正是構成草莓、藍莓等果香和發酵酒香的關鍵。特別是像衣索比亞耶加雪夫那種高海拔產區,日夜溫差大,更利於風味物質的累積。這也是為何頂級日曬豆價格不菲,您支付的其實是莊園承擔極高發酵失敗風險的「風險溢價」。

水洗法又是如何達成風味的「極致乾淨度」?其代價是什麼?

水洗法追求的目標與日曬完全相反:在乾燥前,徹底洗淨所有外部風味干擾,呈現咖啡豆最原始、純淨的風土之味。因為沒有了果肉發酵的「加法」,水洗豆的風味更像是展現「減法」的美學,這對咖啡本身的品質要求極高。然而,這種乾淨度是有代價的。根據聯合國糧農組織(FAO)的報告,水洗法對水資源的消耗巨大,處理每公斤咖啡生豆平均需要10至20公升清水,這在許多產區已構成嚴峻的環境挑戰。

| 評估項目 | 水洗法帶來的影響 |

|---|---|

| 風味結果 | 酸質明亮、花香清晰、風味乾淨無雜味 |

| 品質穩定性 | 高,發酵過程短且可控,瑕疵豆易被剔除 |

| 環境成本 | 高,產生大量高酸性廢水,對環境衝擊大 |

| 設備投資 | 高,需要投資去皮機、發酵槽與清洗渠道 |

2025新趨勢:「精準發酵」時代的風味遊戲玩的是什麼?

進入2025年,咖啡處理法對風味的影響已進入「精準發酵」時代。莊園不再僅滿足於傳統方法,而是藉由控制菌種、溫度與氧氣,來創造前所未有的風味。這就好比從傳統釀造進入了分子料理的領域。

蜜處理如何像調色盤一樣,在日曬與水洗之間創造風味?

如果說日曬和水洗是光譜的兩端,那咖啡處理技術正朝著更精準的蜜處理發展。它就像一個調色盤,透過精準控制果膠保留量 (Mucilage Level),在日曬的濃郁與水洗的純淨之間調和出無數種風味色彩。

| 蜜處理層級 | 果膠保留量 | 乾燥時間 | 風味特徵 |

|---|---|---|---|

| 黑蜜 (Black Honey) | ~100% | 最長 | 極甜,似日曬,酒香、深色莓果 |

| 紅蜜 (Red Honey) | ~75% | 較長 | 平衡,甜感顯著,紅色水果調 |

| 黃蜜 (Yellow Honey) | ~50% | 中等 | 圓潤,帶有核果、蔗糖甜感 |

| 白蜜 (White Honey) | ~25% | 最短 | 乾淨,似水洗,但甜感與醇厚度更高 |

為何「厭氧發酵」能帶來驚奇風味?這項高成本投資值得嗎?

厭氧發酵 (Anaerobic Fermentation) 是一種將咖啡櫻桃置於密封無氧容器中發酵的極致控制法。它的原理是:在無氧環境下,改變微生物的代謝路徑,從而創造出傳統處理法無法生成的獨特風味化合物。例如,厭氧環境會促使特定酵母菌產生帶有肉桂、丁香等香料氣息的芳香物質 [來源待補]。這項高成本投資,為的就是風味的獨特性與穩定性,這在精品咖啡市場上意味著更高的價值。

作為聰明消費者,我該如何建立自己的決策模型?

面對琳瑯滿目的處理法,我建議您建立一個簡單的決策模型。首先問自己:「我最重視的是什麼?」是風味的強烈度、純淨度,還是新奇的體驗?

如何根據「風味偏好」快速篩選出你的處理法?

忘掉複雜的術語,讓我們用一個風味決策樹來找到您的命定處理法。請從第一個問題開始,跟隨您的味蕾選擇:

- 我追求的是濃郁、強烈、奔放的風味嗎?

- 是,我喜歡像喝紅酒或果醬的感覺! → 您的首選是 日曬法 或 黑蜜處理。

- 是,但我還想要一些新奇的驚喜(如肉桂、蘭姆酒香)! → 您一定要試試 厭氧發酵。

- 我追求的是乾淨、清爽、能品嚐到細微花香的風味嗎?

- 是,我喜歡像喝茶一樣純粹的感覺! → 您的最佳選擇是 水洗法。

- 是,但我希望在乾淨之餘,能多一點甜感和圓潤口感! → 請選擇 黃蜜 或 白蜜處理。

透過這個篩選,您就能快速鎖定最符合您特色風味的追求的處理法類型。畢竟,很多時候咖啡產區也會根據自己的條件選擇處理法。

如何從「價格標籤」反推出這支豆子的處理成本與品質風險?

咖啡的價格直接反映了其處理過程中的成本與風險。您可以利用下表,從價格反向推斷一杯咖啡背後的故事:

| 處理法 | 勞力/設備成本 | 時間成本 | 品質風險 | 對應價格區間 |

|---|---|---|---|---|

| 厭氧發酵 | 極高 | 高 | 低(若操作得當) | 最高 |

| 蜜處理 | 高 | 中 | 高 | 高 |

| 水洗法 | 中 | 低 | 低 | 中高 |

| 日曬法 | 低 | 高 | 極高 | 兩極(精品與商業豆價差大) |

總結:處理法的未來趨勢與您的最佳選擇

咖啡豆處理法已從一門農藝演變為一門精密的生物科學。展望2025年後,我們預見兩大趨勢:第一是「永續性」,發展如「零耗水」的處理技術與咖啡果皮的升級再造;第二是「客製化風味」,透過AI分析數據與特定酵母菌株的接種,為烘豆師或品牌方創造獨一無二的專屬風味。作為消費者,您的最佳策略是保持開放的好奇心,勇於嘗試不同處理法,並利用本文提供的框架,找到那杯能真正觸動您味蕾的完美咖啡。