想成為咖啡品評專家,需要掌握一套完整的感官分析方法。從咖啡豆的外觀、香氣評估,到風味輪廓與餘韻的判斷,再到專業杯測的執行與評分,每個環節都需要專業知識與豐富經驗。透過了解不同產區的特色風味,以及如何識別品質缺陷,才能建立起專業的品評能力。讓我們一起深入探索這門專業的藝術。

如何專業評估咖啡豆的品質特性?

該如何正確評估咖啡豆的外觀與香氣?

要說專業評估咖啡豆,第一關就是看外觀和聞香氣。來說說外觀該注意什麼:

- 顏色要漂亮均勻,就好比巧克力般有油亮感的咖啡豆通常代表烘焙得宜

- 大小最好一致,參差不齊可能是篩選不夠仔細

- 豆子要完整飽滿,不該有破損或蟲蛀

從專業角度來看,香氣評估更是一門學問:

- 要分辨前調、中調、後調的層次變化

- 細品每一種獨特風味特徵,產地和品種都會留下痕跡

- 聞香有訣竅—先淺淺聞聞,再深吸一口,隔30秒重複一次

這些初步觀察特別重要,可以幫助我們預測這批咖啡豆沖煮後會呈現什麼風味。

要怎麼判斷咖啡的風味輪廓與餘韻?

專業品評咖啡時,我們會特別關注兩大面向:

| 評估重點 | 判斷標準 | 評估方式 |

|---|---|---|

| 風味特徵 | • 酸度層次 • 甜味表現 • 苦味強度 • 口感厚實度 | • 對照SCA風味輪找出對應描述 • 給予1-10分的量化評分 • 分析口感變化與層次 |

| 餘韻表現 | • 風味持續度 • 味道轉變 • 整體和諧度 | • 用碼表記錄持續時間 • 觀察風味消退過程 • 評估整體感受 |

要點提醒:

- 仔細分辨主要風味和配角風味

- 評估各種風味之間的搭配度

- 參考產地特色來判斷品質

- 使用標準10分制評分系統

關於餘韻:

- 記錄味道消失的順序

- 比較初味和尾韻的連貫性

- 評估整體感受的愉悅程度

- 建議品嚐間隔保持30秒

就好比品酒一樣,每一口都要細細品味,但更重要的是要有系統地記錄下來。畢竟,專業的評估需要可以被量化和比較的標準。

專業杯測該如何進行與評分?

杯測前需要做哪些準備工作?

要進行專業杯測,首先得把器材跟環境都準備好。以我的經驗,最基本要有200ml的標準杯具,水質的TDS值要在75-250 ppm之間—這個數值會直接影響到咖啡的風味表現。

說實在的,研磨的一致性可能是最容易被忽略,卻最關鍵的環節。接著就是沖煮階段,水溫要維持在93度上下不超過1度,這個溫度會讓咖啡的風味最完整地被萃取出來。咖啡粉跟水的比例我們用1:17,靜置4分鐘後就能開始評測了。

值得一提的是,在8-10分鐘時要進行破皮動作,這時候我們就能完整評估從香氣到風味、酸度、醇度等特性。每個項目都用0-10分來評分,精確到0.25分。為了確保客觀性,每個指標都要評估三次取平均—這可不是在玩數字遊戲,而是為了讓評測結果更可靠。

如何正確填寫與解讀評分表?

| 評分項目 | 評分範圍 | 判斷標準 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 香氣 | 0-10 | 強度、複雜度、平衡性 | 注意溫度變化帶來的香氣演變 |

| 酸度 | 0-10 | 清晰度、層次感、持久性 | 區分酸質與酸味 |

| 醇厚度 | 0-10 | 口感、濃郁度、餘韻 | 考慮不同沖煮方法的影響 |

| 風味 | 0-10 | 獨特性、協調性、豐富度 | 識別正面與負面風味 |

| 整體性 | 0-10 | 綜合表現、平衡感、印象 | 綜合考量各項分數 |

從專業角度來看,填寫評分表可不是隨便打個分數就好。值得注意的是,每個項目都有它的評分邏輯。以我的經驗來說,最容易搞混的就是酸度評分——很多人會把「明亮的酸質」跟「生澀的酸味」混為一談。事實上,數據分析也很有意思,假設一款咖啡的香氣給到9分,但風味只有5分,通常就代表可能烘焙過頭了。講究一點的話,最好在固定的環境條件下評分,這樣才能確保每次的判斷都有參考價值。

不同產地的咖啡風味有何特色?

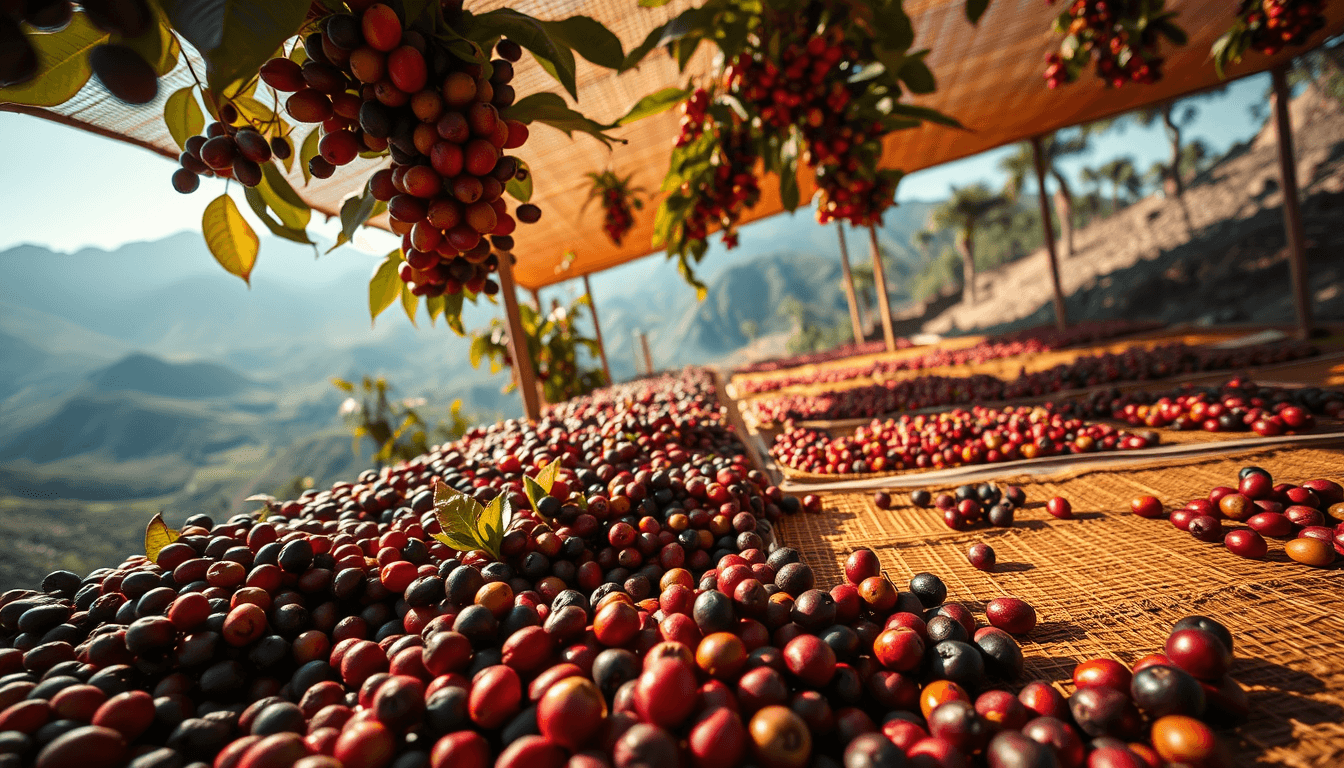

各大產區的特色風味是如何形成的?

關於咖啡產區的風味特徵,其實跟品酒有點類似,每個地方都有自己的獨特性:

| 產區 | 風味特徵 | 背後原因 |

|---|---|---|

| 哥倫比亞 | 就好比剛削好的柑橘,配上焦糖堅果的香甜 | 高海拔火山土壤的功勞,加上他們堅持用水洗法 |

| 衣索比亞 | 有如花園裡的茉莉花,搭配野生莓果的清新茶感 | 這裡是咖啡原鄉,品種超多元,而且日曬水洗都很講究 |

| 巴西 | 濃郁的巧克力榛果香,酸度偏溫和 | 中低海拔種植,搭配傳統的日曬處理 |

| 肯亞 | 黑醋栗的明亮酸感,帶著葡萄柚的清新 | 得益於紅土地質和獨特的雙重發酵工藝 |

講到影響品質的關鍵因素,基本上就是地理環境和處理方式的組合拳:

- 環境方面:從海拔、氣候到土壤,都在默默決定著基本風味

- 加工環節:發酵時間跟方法,會直接影響到最後的層次感

- 品種選擇:就像葡萄品種會影響紅酒風味一樣

- 氣候變化:每年的溫度和雨量都會讓風味有些微妙變化

想要真正分辨這些產區風味,最重要的還是要多品多喝,累積經驗才是王道。

如何識別咖啡品質缺陷並持續精進?

要說到咖啡的品質問題,最常見的幾個狀況真的蠻有趣的。若喝到特別酸的咖啡,通常是豆子發酵過頭或烘得不夠;而特別苦澀的味道,往往是烘太深或沖泡時間拉太長。最麻煩的就是那種發霉或雜味,多半是儲存環境出了問題。

講個實在的,想成為專業品評師可不是單純喝咖啡這麼簡單。首先得建立系統化的感官訓練—包括味覺和嗅覺的辨識能力。再來就是要深入了解從種植到烘焙的各個環節。根據經驗,每週至少要花10小時在感官訓練和知識更新上。

最重要的一點,認證考試如SCA或CQI雖然重要,但實戰經驗更是關鍵。建議多參加品評活動,畢竟理論跟實務總是有些差距。

結語與建議

成為咖啡品評專家是一段持續學習的旅程,需要在外觀評估、香氣分析、風味判斷等各方面下足功夫。透過標準化的杯測流程、專業的評分系統,以及對各產區特色的深入了解,才能建立起準確的品評能力。最重要的是要保持謙虛學習的態度,透過不斷實踐與經驗累積,才能在這條專業道路上走得更遠。