如果您認為自己了解精品咖啡,那麼「葡萄乾蜜處理法」將會是挑戰您既有認知的一堂課。這不僅是一種處理法,更是一套結合了微生物學、化學與農業技術的精密系統。市場趨勢顯示,精品咖啡領域對獨特風味與透明化製程的需求正持續增長 [來源待補]。以我作為內容策略師的經驗來看,理解它的運作原理,是您能否真正辨識並享受頂級咖啡的關鍵。這篇文章將帶您直擊核心,從科學數據到市場價值,建立一套屬於您的專家級鑑賞框架。

揭秘基礎:葡萄乾蜜處理究竟是什麼新工藝?

如何從製程原理上,精準定義葡萄乾蜜處理的獨特性?

要精準定義,葡萄乾蜜處理法是一種「極端拉長乾燥時間」的控制發酵 (Controlled Fermentation) 技術。它的核心目標非常明確:模仿葡萄酒中「貴腐菌」的概念,讓咖啡果肉在不腐敗的前提下,最大程度地將自身的糖分與風味物質回饋、滲透到咖啡豆中。這與傳統蜜處理的根本差異,在於它對環境參數更為極端的控制與長達數週的作業時間。誠如哈佛大學的研究所闡述,人為控制下的發酵過程,能夠顯著放大食材的特定養分與風味價值。

我認為,葡萄乾蜜處理的獨特性正體現在此,其三大特點如下:

- 極長的發酵週期:發酵與乾燥時間被刻意延長至15-30天,遠超過傳統處理法的7-14天,以進行更深度的化學轉化。

- 高濕度初始環境:初期維持在60-70%的高可控濕度,確保果肉均勻脫水而非快速腐敗,這是最常見的失敗點。

- 低溫慢速乾燥:溫度全程嚴格控制在攝氏20-35°C之間,目的是減緩化學反應速率,以生成更複雜、細緻的酯類與醛類香氣物質。

它的標準化流程,有哪些不可妥協的關鍵控制點?

許多人以為實驗性處理法是隨機的,恰好相反,葡萄乾蜜處理的每一步都像在執行精密的實驗室SOP。流程始於挑選最成熟的咖啡果實,確保初始糖度(Brix)達到22-26%的頂級標準。接下來,我將這些關鍵控制點整理成一個表格,讓您一眼看懂為何它如此困難且昂貴。

遵循業界普遍認可的咖啡標準,一致性是精品咖啡的基石 [來源待補],而這種精細的控制能讓咖啡豆的品質極度穩定,這也是它備受專業買家青睞的原因。

| 控制項目 | 2025 業界頂標範圍 | 為何它絕對重要?(直擊痛點) |

|---|---|---|

| 初始糖度 (Brix) | 22% – 26% | 這是風味的「基礎燃料」,糖度不足,後續一切反應皆為空談。 |

| 發酵溫度 | 20-35°C | 直接影響微生物菌種,決定風味是乾淨果香或發酵過度的酒醋味。 |

| 環境濕度 | 60-80% | 控制乾燥速率,濕度過高易生黴菌(血本無歸),過低則風味發展不全。 |

| 處理天數 | 15-30天 | 關係到風味物質的累積總量與醇厚度的形成,時間就是金錢。 |

| 最終含水率 | 10-12% | 確保咖啡豆的物理與化學穩定性,避免您買回家的豆子風味快速衰退。 |

風味溯源:葡萄乾蜜處理如何創造出獨特風味?

是哪些微生物與化學反應,共同譜寫了它的風味樂章?

葡萄乾蜜處理的獨特風味,本質上是微生物與化學反應協同作用的產物。在長達數週的發酵過程中,果膠層成為一個微型生物反應器。研究指出,特定的酵母菌與乳酸菌是發酵過程的主角 [來源待補]。

讓我們來看看這場風味交響樂的幾位關鍵樂手:

- 控制微生物發酵:有益的酵母菌 (Yeast) 將糖分轉化為帶有花果香氣的酯類;而乳酸菌 (Lactic Acid Bacteria) 則生成乳酸,增加了口感的絲滑度與醇厚感,而非刺激的醋酸。

- 糖分滲透與轉化:果肉中的高濃度糖分,會緩慢滲入生豆結構中。在低溫乾燥過程中,部分糖分會發生梅納反應 (Maillard Reaction) 與焦糖化反應 (Caramelization),產生烤杏仁、太妃糖等深層次的甜感。

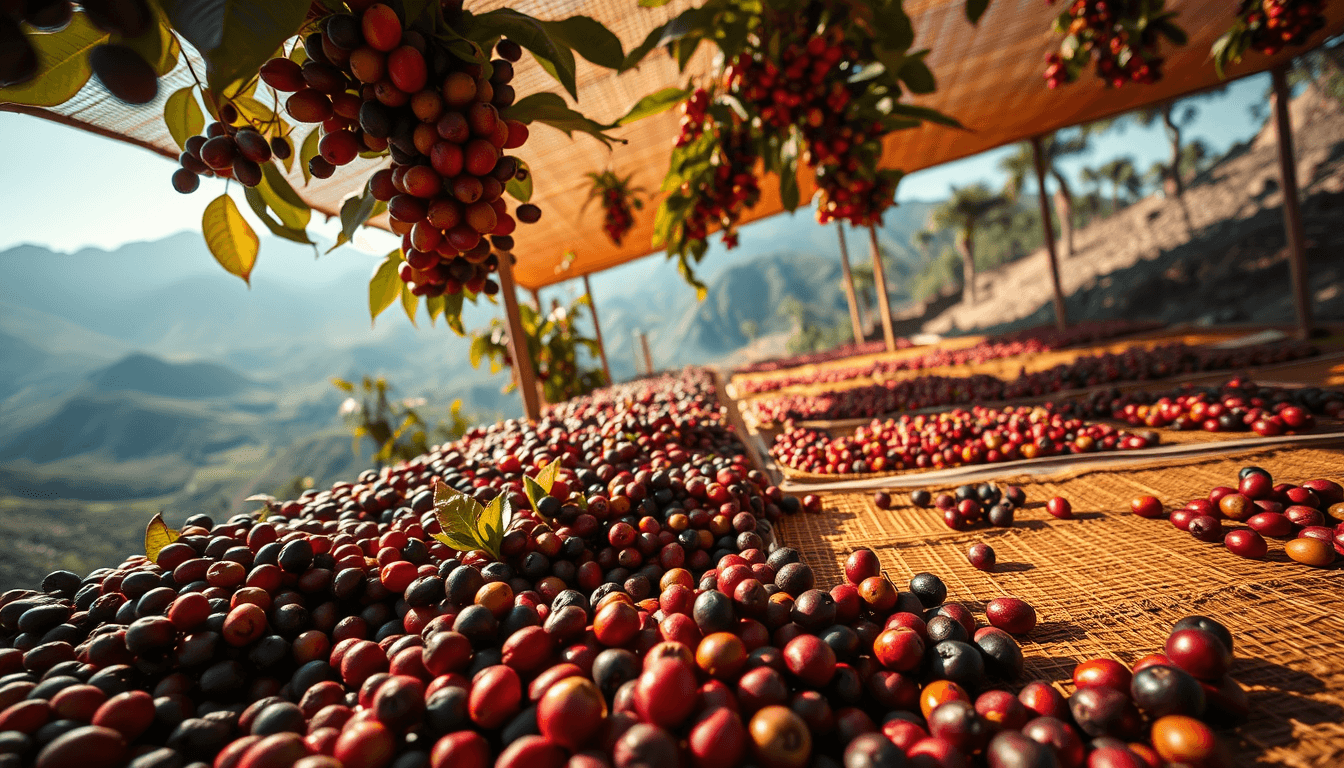

- 風土條件加成:海拔高度(通常在1200-2000公尺間)等風土條件,決定了咖啡櫻桃的初始密度與化學成分,為後續的風味轉化提供了獨一無二的基礎。這也是為何葡萄乾蜜處理可說是風土的放大鏡。

與傳統處理法相比,它的風味輪廓到底高級在哪裡?

談到風味,很多人最好奇的是:它到底「高級」在哪?答案在於其無可比擬的「複雜度」與「醇厚度」。相較於水洗的純淨、日曬的狂野,葡萄乾蜜處理在兩者間取得了一個極致甜感與乾淨度的平衡點。為了讓您更具體地理解,我將感官指標量化成下表:

| 處理法 | 甜度 (1-10) | 酸質 (1-10) | 醇厚度 (1-10) | 2025 市場主流風味印象 |

|---|---|---|---|---|

| 葡萄乾蜜處理 | 9 | 6 | 8 | 紅酒、深色莓果、蘭姆酒、黑巧克力 |

| 傳統日曬 | 7 | 5 | 9 | 熱帶水果、發酵酒香、堅果 |

| 傳統蜜處理 | 8 | 7 | 7 | 蜂蜜、蔗糖、柑橘、花香 |

| 水洗處理 | 6 | 9 | 5 | 檸檬、白花、青蘋果、茶感 |

專業鑑別:如何像專家一樣評估與選購?

評鑑一杯頂級葡萄乾蜜處理咖啡,有哪些客觀指標?

要避免花大錢卻買到名不符實的豆子,關鍵在於學會用專家的標準來判斷。我們必須超越「好喝」的主觀感受,採用業界通用的杯測標準系統化方法 [來源待補]。下次選購時,您可以從以下幾點入手:

生豆外觀與乾香評估:

- 外觀:優質豆子應呈均勻的深褐色或紫紅色,豆表帶有銀皮與糖分固化後的光澤,且無發霉跡象。

- 乾香:研磨後,應散發出濃郁的葡萄乾、紅糖、深色莓果甚至微醺的蘭姆酒香氣。如果聞到刺鼻的醋味或霉味,請直接淘汰。

沖煮後風味判斷重點:

| 關鍵特徵 | 頂級品質表現 (SCA 88+分) | 中等品質表現 (SCA 84-87分) |

|---|---|---|

| 酸質 Acidity | 明亮多汁,如果肉般的酸,與甜感完美結合 | 酸度較平,或與甜感脫節 |

| 甜度 Sweetness | 持久的蜜糖、黑巧克力甜,層次豐富 | 甜味直接但短暫,層次感較弱 |

| 口感 Body | 厚實、如絲綢或糖漿般滑順 | 口感圓潤,但厚實度略顯不足 |

| 餘韻 Aftertaste | 悠長且富於變化,從果香和花香轉化為可可或香料味 | 餘韻乾淨,但變化單一,持續時間短 |

為了鎖住巔峰風味,最佳的保存策略是什麼?

我必須強調,葡萄乾蜜處理咖啡的保存比一般豆子更需用心,因為其高糖分和複雜的風味物質對環境變化極為敏感。最佳策略是「隔絕三害」:氧氣、光線與濕氣。相關研究證實,氧化是造成烘焙後咖啡風味劣化的首要原因 [來源待補]。

以下是我特別建議的具體行動步驟:

- 使用單向排氣閥豆袋:這是基本要求。它允許豆子在烘焙後排出二氧化碳,同時阻止氧氣進入。

- 小批量分裝:開封後,立即將咖啡豆分裝成數個小份量的密封罐或密封袋。這能大幅減少每次取用時,剩餘豆子與空氣接觸的機會。

- 置於陰涼乾燥處:將容器存放在櫥櫃等避光、陰涼(攝氏15-21°C)且乾燥的地方。切勿放入冰箱冷藏,因為頻繁的溫差會產生水氣,加速豆子變質。

- 把握最佳賞味期:它的風味巔峰通常落在烘焙後第 7 天至第 30 天。請在此期間內飲用完畢,以體驗其最完整的風味層次。

市場洞察:它為何能在精品咖啡市場脫穎而出?

從發展歷史來看,它是如何演變並迅速崛起的?

這項技術的崛起,是精品咖啡「第三波浪潮」追求極致風味與透明可追溯性的必然結果。其雛形最早可追溯至 2010 年代中期的哥斯大黎加。當地的處理廠莊園主開始試驗性地延長蜜處理的乾燥時間,試圖在咖啡中複製葡萄酒釀造的複雜風味,這便是此項工藝的開端 [來源待補]。

從2015年開始商業化應用,並在2018至2020年間隨著全球咖啡師大賽選手的採用而聲名大噪。如今,這項技術已從中美洲擴散至衣索比亞、台灣等各大精品產區,並各自演化出帶有強烈地域風格的在地版本。

究竟是哪些價值,支撐了它高於傳統處理法的市場價格?

葡萄乾蜜處理咖啡高昂的價格(通常比同產區的水洗豆高出30-100%),是由其背後的多重價值所支撐的。這不僅僅是風味的溢價,更是對其高難度、高風險與高投入的直接反映。我將其歸納為以下四點:

- 極高的勞動成本:長達一個月的處理期間,需要工人每日進行4-6次的手工翻動,並24小時監控溫濕度,人力成本是傳統處理法的數倍。

- 更高的失敗風險:只要溫濕度控制稍有不慎,整批次咖啡豆就可能產生發霉或過度發酵的瑕疵味,導致血本無歸。

- 獨特的感官體驗:它提供了市場上稀缺的、兼具甜美與複雜度的風味輪廓,滿足了頂尖消費者對新奇體驗的追求。

- 品質的穩定性:成功的標準化流程,使其成品品質高度一致,這對於追求穩定出品的頂級咖啡館而言,是極具吸引力的價值。

終極結論:給咖啡愛好者的最終行動建議

總結來說,葡萄乾蜜處理不僅是一項處理技術的革新,更是咖啡風味邊界的再次拓展。它以科學的嚴謹,創造出藝術的風味。透過對製程原理的理解、客觀指標的掌握,以及正確的保存策略,任何咖啡愛好者都能夠自信地踏入這個由數據與感官交織而成的精彩世界。下次當您看到「葡萄乾蜜處理」時,我希望您看到的將不再只是一個名詞,而是一套完整的品質與風味體系。