想要進行專業的咖啡盲測,需要掌握完整的標準流程與評分方法。從環境設置、器材準備到品評技巧,每個環節都需要專業且嚴謹的執行。本文將帶您深入了解如何建立標準化的盲測流程、選用合適的專業器材、制定可靠的評分系統,以及避免常見的盲測錯誤,讓您能夠進行更專業的咖啡品評。

要如何建立標準化的咖啡盲測流程?

如何打造專業的盲測環境與準備樣本?

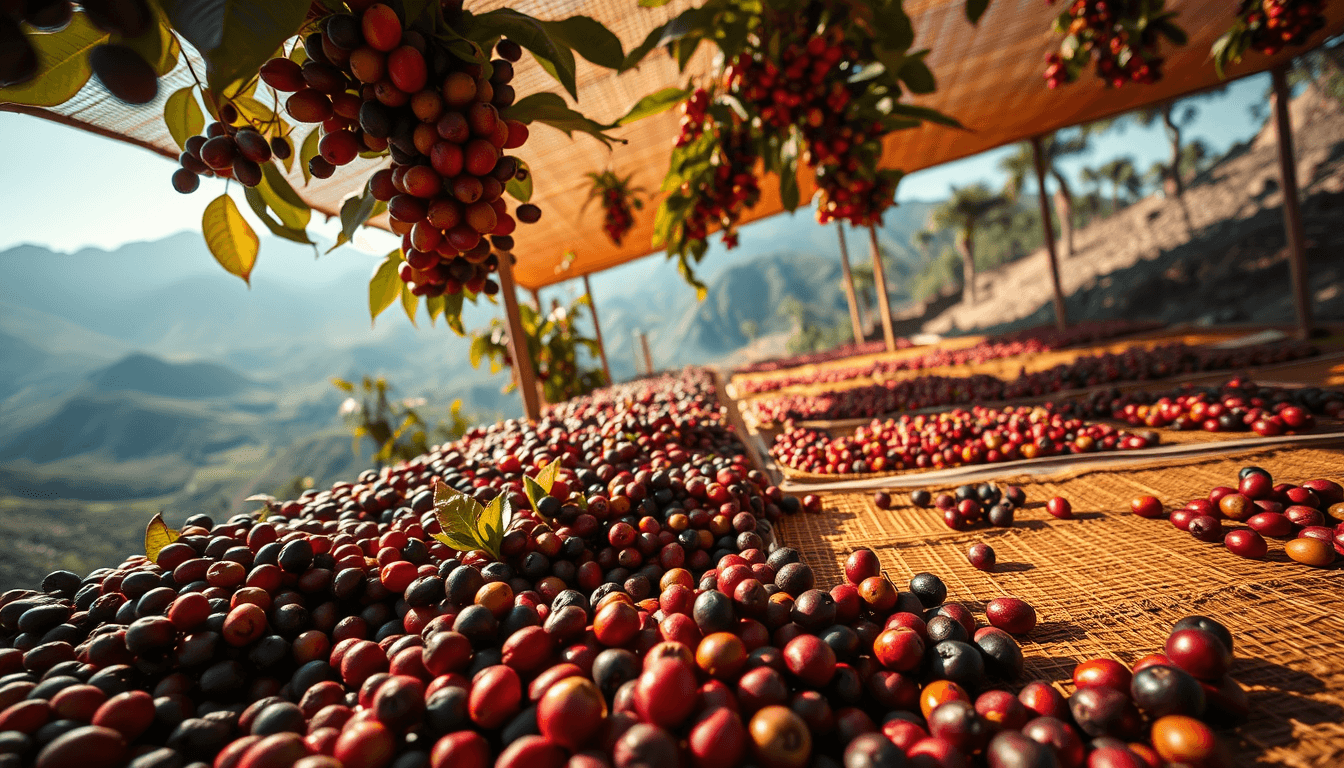

說到咖啡盲測的環境準備,其實跟準備一場小型音樂會差不多講究呢!首先要找個安靜的空間,溫度維持在20-22°C這種春天般的舒適感,濕度則是保持在60-70%左右。關於光線,最理想是使用自然光或是5000K的LED燈,就跟正午時分的陽光差不多,這樣才不會誤判咖啡的顏色喔。

1. 先給每個樣本一個隨機編號(就像考試要遮名字一樣)

2. 確保所有咖啡都用相同的烘焙度和研磨粒度

3. 沖煮時要特別注意:水溫90-96°C、咖啡粉和水的比例是1:16-18、萃取時間掐在25-30秒

4. 用一模一樣的白杯盛裝,等到溫度降到65-70°C

5. 記得用不透明的東西把杯身遮起來

6. 品嚐時要間隔3-5分鐘,畢竟味蕾也需要休息

想當然,這些小細節都是為了讓測試結果更可靠啦!

該怎麼執行標準化的品評流程與記錄?

要說專業的咖啡盲測流程,其實跟偵探辦案一樣,需要循序漸進收集各種「證據」!

第一步:乾香偵查(15秒)

- – 先把杯子傾斜45度輕輕搖晃,就能聞到咖啡粉最原始的香氣特徵

- – 趕快在評分表上記下香氣強度,用1-10分來評定

說到沖泡階段(30秒),溫度控制可是關鍵:

- – 用92-96度的熱水,這個溫度最能帶出咖啡的精華

- – 仔細觀察蒸氣裡的香氣變化,每一絲細微差異都很重要

接著就是最有趣的破層環節(15秒):

- – 用標準匙優雅地畫三個圈,就像在解開香氣的密碼

- – 這時候釋放出來的複合香氣,往往最能體現咖啡的個性

品味階段(4分鐘)可說是重頭戲:

- – 用15ml的標準杓具,確保每一口都是公平的評估

- – 從味道、酸度到苦味,都要給1-10分的精確評分

記錄環節(2分鐘)也很講究:

- – 採用SCA的百分制評分表,就像咖啡界的成績單

- – 每個感官指標都要詳細記錄,不能漏掉任何細節

最後的數據分析階段至關重要:

- – 需要至少3位評審的分數取平均

- – 還要算標準差,確保大家評分的一致性

整個過程控制在8分鐘內完成,聽起來很趕,但這樣才能確保每次評測都有相同的標準喔!

需要準備哪些專業器材與如何控制條件?

該如何選擇與使用專業盲測器具?

從事咖啡盲測,器材的選擇可說是成敗的一半。以下跟大家分享專業器具的選購重點:

| 器具名稱 | 選購重點 | 使用小訣竅 |

|---|---|---|

| 杯測杯 | 選擇200-250ml容量的耐熱玻璃杯,就跟一般的咖啡杯差不多大。關鍵是要上寬下窄的形狀,這樣香氣才不會跑掉 | 記得先用熱水沖一下預熱,不然溫度會跑掉喔 |

| 杯測匙 | 要挑不銹鋼材質、10-12ml的淺碗狀設計。就是那種專業品嚐師在咖啡節目上常用的那種 | 每次使用前最好用熱水沖洗一下,避免有異味干擾 |

| 電子秤 | 挑選0.1g精度的最實用,一定要有計時功能。順帶一提,防水功能很重要,畢竟咖啡總是會不小心灑到 | 用久了要記得校正,我都會放個已知重量的物品測試 |

此外,溫度計跟TDS水質計也是不可或缺的好幫手:

- 溫度計建議選用數位探針式,測量範圍0-100°C就夠用

- TDS水質計要找精度±2%以內的,記得定期用標準液校準

最後提醒一下,無論選擇哪種器具,定期維護和校正都是基本功。就好比廚師的刀具一樣,保養得宜才能發揮最佳效果。

要如何精確控制水溫與沖煮參數?

說到沖煮參數的控制,其實就跟煮出一鍋好湯一樣講究火候。水溫必須精準控制在88-96°C之間,建議使用數位溫控壺,以免水溫過高把咖啡的美味給燙壞了。

要特別提醒的是,沖煮時間也是一門學問。手沖咖啡通常在2-4分鐘之間最理想,太快萃取不足會酸,太慢又會苦。我都會準備一個計時器,確保每一次都能掌握最佳時機。

關於水粉比,我個人的經驗是,用精密電子秤控制在1:15至1:18之間最安全。想像成是在調配完美的飲料配方,每個細節都不能馬虎。研磨度的部分也很關鍵,就好比切菜刀工一樣,需要根據不同的沖煮方式來調整粗細度。

至於萃取參考值,我習慣用TDS值(18-22%)來確認,這就像是咖啡界的成績單,能幫助我們更準確地掌握每一杯咖啡的品質。

如何建立可靠的咖啡盲測評分系統?

要如何制定專業的評分標準?

說到底,好的咖啡評分系統就是要全面又實用。基本上我們會從這幾個面向來看:

| 評分維度 | 評分標準 | 實際操作方法 |

|---|---|---|

| 風味特性 | • 酸甜苦醇四大基本味 • 0-10分區間評定 | • 對照專業風味輪找到精準形容詞 • 每個面向慢慢品,約15-20秒 |

| 香氣表現 | • 香氣強度、層次感、持香度 • 0-5分評定 | • 用專業聞香杯收集香氣 • 觀察香氣從濃到淡的變化 |

| 入口感受 | • 口感、整體平衡、回甘 • 簡單分1-3星等級 | • 配合專業品飲匙使用 • 維持在65-70度這個最佳溫度 |

關於評分的基本原則:

- – 用數字說話,避免過於主觀

- – 從多個角度綜合評估

- – 流程要簡單明瞭

- – 每個步驟都要掌握時間

- – 保持適當溫度很重要

一般來講,掌握這些原則,評分結果就會比較客觀可信。

該怎麼有效收集與分析盲測數據?

要說科學化的盲測,關鍵就在數據的收集跟分析了。我們來看看實際該怎麼做:

先從記錄方式說起,通常我會準備一張標準化的評分表,把香氣、酸度這些項目分成1-10分來評。講究一點的話,我建議用手機APP或平板來記錄,這樣後續整理起來比較方便。

關於分析部分,通常我會從兩個角度來看:基本的統計分析(比方說平均分數、標準差)可以告訴我們評審們的評分是否一致,而進階的多變量分析則能幫我們找出不同咖啡之間的關聯性。

最後一個小撇步就是做視覺化圖表,我特別喜歡用雷達圖,因為一眼就能看出每支咖啡的特色。這樣的系統化分析,才能真正找出每支咖啡的獨特之處。

如何避免咖啡盲測中的常見錯誤?

說到盲測,我常看到不少咖啡同好會掉進一些坑 — 最典型的就是太主觀了!我們都會不自覺地用「喜不喜歡」來評判,但這樣反而看不到咖啡真正的特質。

其實要做好盲測,環境控制很關鍵。我通常會建議在室溫20-22度、自然白光下進行,這樣才能準確感受咖啡的層次。順帶一提,連杯具和水溫都要統一,不然結果可能差很大。

最實用的建議是建立一套評分系統,從香氣、酸度到醇厚度都給0-10分。坦白說,剛開始可能會覺得很制式,但這樣反而能幫助我們更客觀地認識每支咖啡。

重點是要持續練習感官訓練,特別是香氣辨識。這就好比練習樂器一樣,開始時可能有點枯燥,但這些基本功最後都會在品飲時派上用場。

結語與建議

專業的咖啡盲測是一門需要細心與專業的技術,從環境控制、器材選擇到評分標準的制定,每個環節都不容忽視。透過標準化的流程、精確的溫度控制、專業的評分系統,以及謹慎的數據收集與分析,我們才能確保盲測結果的客觀性與可信度。掌握這些要點,相信您也能進行出專業水準的咖啡盲測。