咖啡發酵是一門結合科學與藝術的精密工藝,從微生物作用的基礎原理,到不同處理方法帶來的獨特風味,再到嚴謹的品質控制系統,每個環節都牽動著最終的杯中風味。本文將帶您深入了解咖啡發酵的完整歷程,探索這項正在改變咖啡產業的創新技術,一窺其中的奧妙與未來發展趨勢。

咖啡發酵是如何運作的?

發酵處理背後的科學原理是什麼?

要說咖啡發酵,其實就是讓微生物大顯身手的過程。事實上,這群小傢伙在處理咖啡時可忙了!

首先是糖分轉化的部分:

- 就好比小型釀酒廠,微生物會把果肉中的糖分轉變成各種有機酸和醇類,創造出獨特風味

- 整個過程會改變咖啡的酸度結構,讓口感層次更豐富

- 某些微生物還會分解蛋白質,產生各種氨基酸,讓風味更有層次

講到關鍵角色的話:

- 酵母菌就像是發酵界的主廚,負責將糖分轉化為各種香氣物質

- 乳酸菌則是咖啡品質的守護者,為咖啡增添迷人的酸感和圓潤度

- 至於醋酸菌嘛…雖然有時會出現,但通常我們會想辦法控制它

溫度控制在20-30°C、時間掌握在12-36小時之間,就像照著食譜精準烹飪一樣,每個環節都得拿捏得恰到好處。

不同的發酵處理方法有何差異?

| 處理方法 | 風味特徵 | 操作要求 | 適用條件 |

|---|---|---|---|

| 水洗法 | 清爽、酸度高 | 嚴格控制發酵時間和溫度 | 水資源充足、氣候涼爽 |

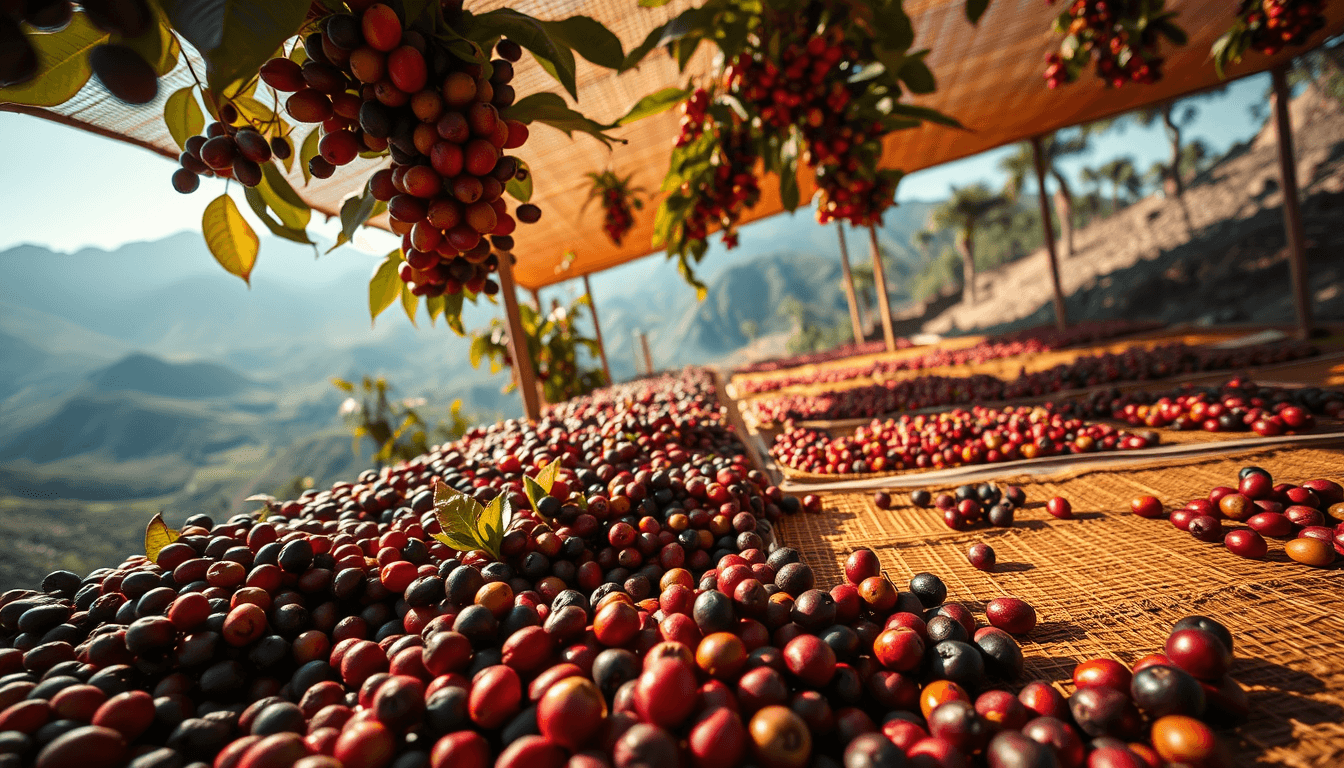

| 日曬法 | 濃郁、甜度高 | 需要穩定乾燥的天氣 | 陽光充足、低濕度地區 |

| 蜜處理 | 平衡、複雜 | 精確控制果膠層殘留 | 氣候溫和、濕度適中 |

要說哪種處理法最好,其實跟煮菜一樣,得看你手上有什麼食材和環境條件。以高海拔的阿拉比卡豆來說,就很適合用水洗法,就像清蒸能突出食材的原味一樣,能把咖啡豆的明亮酸質完整保留下來。至於日曬法,就比較像是在曬臘肉,需要充足的陽光和乾燥的天氣,特別適合處理低海拔的羅布斯塔豆,能讓它的醇厚感更上一層樓。

順道一提,蜜處理其實是個很有趣的折衷方案,根據果膠層保留的多寡,還能分成黃蜜、紅蜜和黑蜜,有點像醃製食物時可以調整鹹度一樣,讓咖啡師能更靈活地掌控最終的風味平衡。

發酵如何影響咖啡風味?

咖啡風味是如何在發酵過程中形成的?

咖啡發酵真的很有趣!整個過程就像是一場精密的化學交響樂,主要有三個重要演出者:

首先是糖分的變化 – 微生物會把咖啡豆裡的複合糖分解成更簡單的糖,然後轉化成各種酸和醇類。這就是為什麼發酵咖啡會有那種特別的酸甜感。

其次,蛋白質在這過程中也會分解成氨基酸。這個步驟蠻關鍵的,因為這些氨基酸後來都會變成讓人著迷的香氣成分。

更妙的是,在這個過程中還會產生各種芳香物質,就是這些物質讓每支發酵咖啡都有獨特的個性。

要特別提醒的是,溫度最好維持在20-30度之間,濕度65-85%左右,pH值則是在4.0-5.5比較理想。掌握好這些條件,就能讓發酵過程朝著我們想要的方向發展。

如何辨識與品評發酵咖啡的特色風味?

要說發酵咖啡的風味特徵,我們其實可以從三種主流處理法來理解:

濕法處理的咖啡給人一種清新明亮的感覺,有點像早晨咬一口新鮮柑橘那樣的清爽酸甜,整體口感特別滑順。

至於乾法處理呢,風味就相當濃郁了 — 莓果的香甜混合著焦糖的韻味,喝起來厚實綿密,感覺像是絨毛般溫暖。

而蜜處理可說是集各家之長,層次特別豐富。我個人最愛它那種細膩的蜂蜜甜感,搭配柔和的水果酸,整體喝起來就像絲綢一樣順滑。

關於品評的部分,我們通常會從這幾個面向來評估:

- 第一印象的香氣到後韻變化

- 酸甜苦的平衡度與醇厚感

- 特別風味(例如水果、花香、堅果等)

- 餘韻的持續度與層次感

每個面向都會給1-10分,這樣就能較客觀地比較不同咖啡了。

如何確保咖啡發酵的品質?

發酵過程中需要監控哪些關鍵參數?

要說到品質控制,關鍵就在建立一套完整的監控系統。就好比醫生看診,我們也需要掌握咖啡發酵的「生命徵象」:

1. 基本參數設定

- 溫度要維持在18-24度之間,就跟人體體溫一樣,穩定最重要

- 發酵時間從12到72小時都有可能,主要看你要的風味強度

- pH值建議在4.0-5.5之間,這樣最安全也最穩定

2. 監測頻率與方法

實務上來講,溫度每小時記錄一次最保險,pH值和濕度則是每兩小時檢查一次就夠了。至於風味評估,我習慣每12小時做一次感官測試。

3. 常見問題處理

要是聞到怪味,八成是通風出問題;pH值太低的話,可以加點緩衝劑,或是乾脆提前結束發酵。溫度失控時,趕緊調整環境溫度或開冷卻系統。

4. 數據管理

講究一點的話,最好能把每次發酵的參數和最終風味都記錄下來,慢慢就能找出最適合的發酵方式。

如何評估品質並預防常見缺陷?

講到品質控制,其實咖啡發酵有個很完整的評估系統:

1. 首先就是感官評估,基本上跟我們平常喝咖啡品評的標準差不多 — 從香氣、酸度一路到後韻都要仔細評估。

2. 再來就是實驗室的化學分析了,要特別注意:

- 有機酸含量(決定風味層次)

- pH值(這個超重要!要維持在4.0-5.5之間)

- 各種糖分和酚類物質的含量

| 問題 | 原因 | 怎麼避免 |

|---|---|---|

| 過度發酵 | 時間溫度失控 | 建議48-72小時內完成,溫度別超過28°C |

| 細菌污染 | 環境衛生管理不當 | 嚴格消毒、定期檢測 |

| 風味不均 | 發酵過程沒攪拌好 | 每4小時要翻攪一次 |

3. 至於最容易出問題的就是這些狀況:

要特別提醒的是,這些品質管理看似麻煩,但都是為了確保每一批咖啡都能維持穩定的品質,畢竟發酵這條路可不便宜,做就要做到最好。

咖啡發酵的未來發展趨勢是什麼?

來聊聊咖啡界最新的玩法!現在很夯的厭氧發酵,就是把咖啡豆放在幾乎沒有氧氣的環境下「悶」個3-5天,讓它產生獨特的水果香氣。好處是風味比較可控,缺點是成本比較高。

還有一種是低溫發酵,溫度控制在16-20度左右,發酵時間大概2-3天。這種方式比較溫和,特別適合想要保留咖啡原始風味的人。

不得不說,這類特殊處理的咖啡每年市場成長率都有15-20%,可見大家對獨特風味的追求。不過要選購的時候,建議先看看包裝上有沒有標示發酵時間和溫度,最好選SCA認證過的莊園。要是能找到杯測分數超過80分的,那就更棒了!

結語與建議

咖啡發酵是一個需要精準掌控的複雜過程,從微生物的作用機制到風味的形成,都需要專業的知識與經驗。透過嚴謹的參數監控和品質管理,我們得以在不同的處理方法中創造出獨特的風味特徵。隨著科技進步與市場需求的演變,咖啡發酵技術將持續創新,為咖啡愛好者帶來更多令人驚豔的味覺體驗。